感染症の拡大、少子高齢化、AIの発達、戦争など

私たちは今、目まぐるしい変化と

不安の時代に生きています。

しかし、こうした困難の時代は過去に何度もあり、

そのたびに先人はその困難を乗り越えてきました。

つまり、今を生きるヒントは歴史にあるのです。

膨大な歴史が堆積するヒストリカルワールドに、

まずは自分の興味ある入り口から

飛び込んでみましょう。

そして、現代に活躍できる「わたし」になって

未来へ飛び出しましょう。

人類は様々な食物を発見・開拓し、豊かな食生活を創造してきました。特に「和食」はユネスコ無形文化遺産に登録され、その長い歴史と伝統が世界でも注目を浴びています。なぜ箸を使うのか? 稲はどうやって伝わったのか? 醤油や味噌といった発酵食品の起源は? 日本人が発見した第5の味覚「うま味」とは? 食文化の歴史を紐解くことで、日本の生活史や文化について理解します。

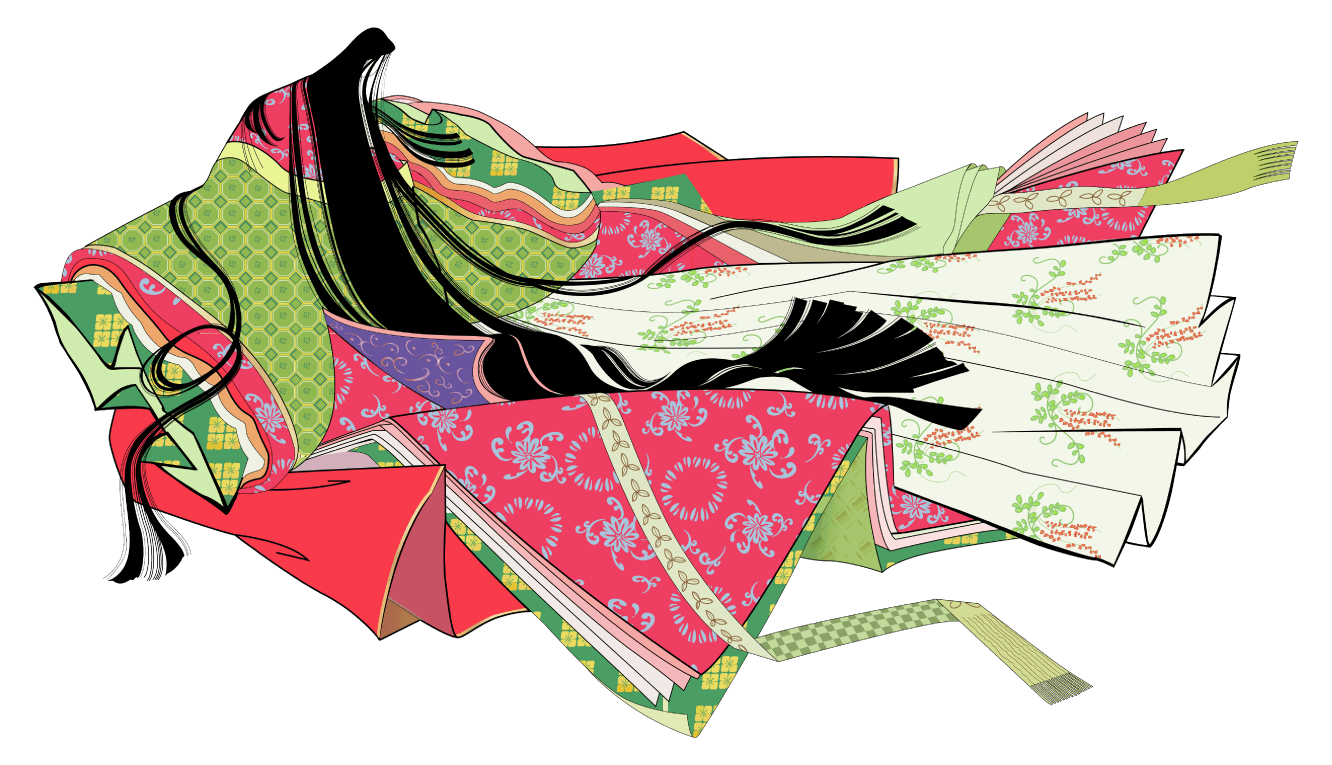

今も昔もファッションは女性にとって関心が高いものですが、近代までは衣服の文様や色彩、かたちは着る人の社会的背景を表していました。このため、着ている衣服を見れば、その人物がどのような地位の人かを知ることができたのです。今よりももっと着る人、見る人を意識して作られてきました。この装いの歴史を、実物資料や絵画資料を通して学び、ひいては日本文化全般について考察をします。

「歌舞伎」は古典芸能の代表、興味はあるけど難しそう、と敬遠しがちですよね。でも、これは「傾(かぶ)く」、つまり異様な身なりをするという意味の語から出たもので、はじめは「かぶき踊り」と呼ばれました。異装をして好き勝手に踊る、つまり江戸時代流行のコスプレダンスだったのです。「能」「狂言」「浄瑠璃」なども、この授業を通してきっと身近に感じてもらえることでしょう。

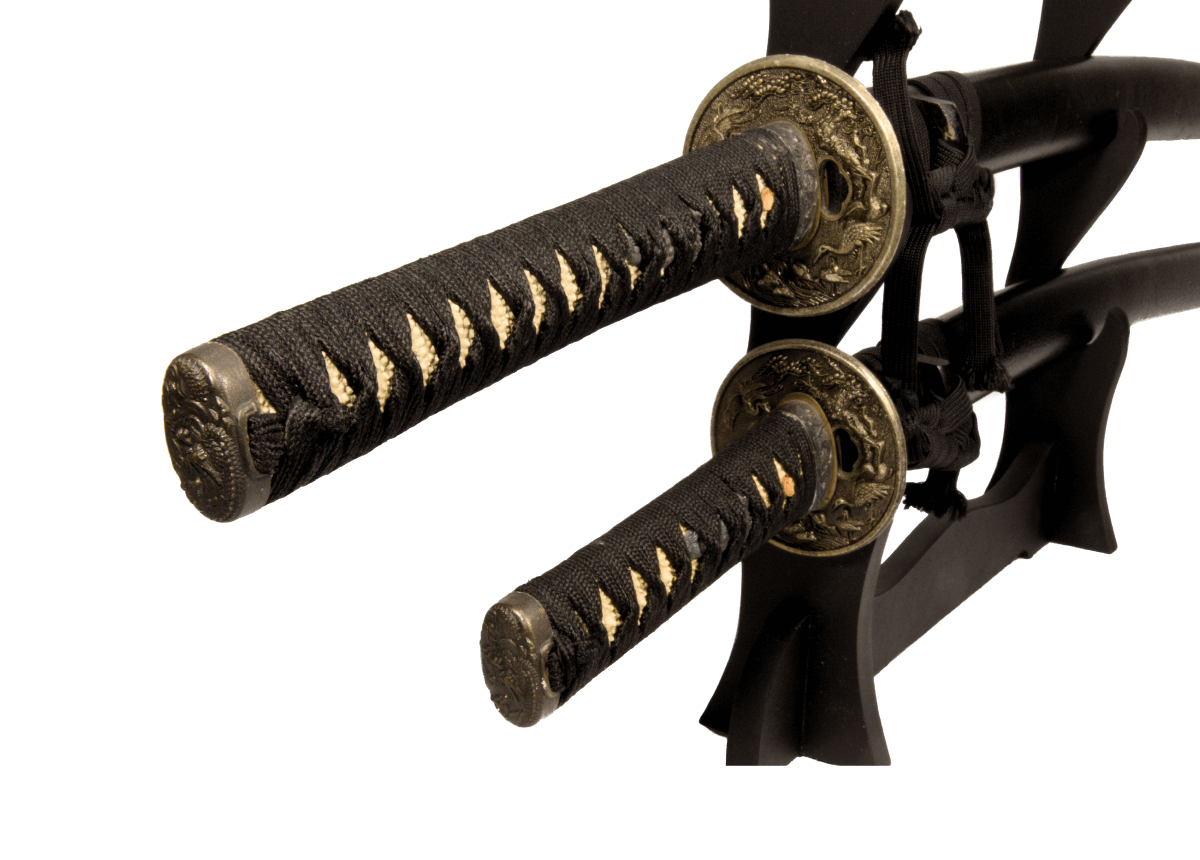

日本独自の製法で制作された片刃の湾刀である日本刀。その歴史は古くは古墳時代にまでさかのぼり、祭神具として神事に利用されていたものが、平安時代に武士が勃興したことにより、武具としても扱われるようになりました。そんな日本刀が現在のような文化的財産としての地位を高めたのはなぜなのか、日本刀の変革の歴史や役割の変化について学び、それぞれの時代について考察します。

日本には様々な「祭り」があり、その起源は神仏や祖先への感謝や祈りからきています。特に農耕を主としてきた日本では、春に種を撒き、夏に育て、秋に収穫をして、冬は籠るという生活のなか、豊作を願う思いや祈りの営みが形となり、四季折々の「祭り」として形づくられ、根付いてきました。そうした地域ごとに伝わる祭りに焦点を当てて考察することで、その地域の特性や歴史を知ることができます。

大昔の人が書いた「古文書(こもんじょ)」。歴史上の人物や当時に生きた人々が「書いた」「読んだ」その原本を読み解くことで、その時代をリアルに体感し、歴史の驚くべき事実を知ることができます。古文書入門の授業では、難解なくずし字を読解する技術を修得するとともに、古文書の用語、様式や伝来など基礎知識を学び、その内容を的確に解釈できる力を身に付けます。

武庫女の歴史文化学科は徹底した生活者ファースト。とりわけ女性に着目します。女子大ならではの資料と知見を活かし、女性が果たしてきた機能や役割を理解し、ジェンダー平等を加速させるヒントを探ります。

フィールドワークを重視し、地域との密着度を高めます。生活者の視点に立って地域の歴史を紐解くことで「町おこし」や「地産地消」など現代に生かせる知見が得られ、就職活動においても強力な武器となります。

広く浅くではなく、興味ある分野に特化して学ぶことでプロフェッショナルを目指します。その過程で探究心、調査力、分析力といった分野研究に必要な素養を身に付け、他分野への応用も可能にします。

目まぐるしい変化の現代社会では、進むべき未来を創造できる人材が求められています。歴史を紐解き現代を生き抜くアイデアを学び、課題解決力と未来を展望する力を持った社会で必要とされる人材を目指します。