第35話 アリーヤさんの大作戦(2013年4月)

イラク戦争が終わって10年。2003年3月のメモを読み返してみる。新聞紙面は17日ごろから緊迫感を伝えている。「対イラク数日中に重要決断」「イラク攻撃決断へ」、18日「イラク攻撃確実に」「対イラクけさ最後通告」19日「米英あすにもイラク攻撃」「イラク大統領亡命拒否」と続き、20日、空爆が始まり、イラク戦争が勃発した。当時は読売新聞大阪本社の編集局長をしていた。「広告局長に、イラク緊急時シフト説明」「販売局長に有事紙面の対応」とあり、20日には「部長会 イラク攻撃の紙面展開について」と記している。大きな出来事が確実に近づいてくるとき、その一瞬を待つときの新聞社の高ぶった空気は忘れることがない。

バグダッドの夜空に対空砲火が花火のように輝いていた、その映像を遠い国での出来事として見入っていたわたしたちには、アリーヤさんというひとりの女性図書館員が蔵書を守るために、命をかけていたことなど知るよしもなかった。

今回も実話だ。バスラはイラク第二の都市である。アリーヤさんは、この町の中央図書館の主任司書。大好きな本に囲まれて過ごせる、この仕事を愛している。片時も頭から離れられない出来事がある。1258年、モンゴル軍の侵略を受けて、バグダッドにある大学の図書館が焼き払われ、本という宝物が失われたのだ。その歴史が忘れられない。戦争と本。「図書館をこわしたいと思う人がいるなんて信じられないわ!」といいながらも、不安が現実のものとして、近づいてくる。県庁の役人に「私たちの民族、先祖、土地のかけがえのない記録の集成がこの世界から消えてしまうのですよ」と訴えるが、取り合ってもらえない。

一週間もたたないうちに戦争は始まった。図書館の屋上には対空砲が置かれ、兵士たちがいた。図書館が戦闘に利用されている。英米軍の攻撃を受ければ世界から非難されるように仕組んでいる。いつか図書館は炎上する。彼女は考えた。本を持ち出すことだ。仕事を終える時間になると、ハンドバッグに本を詰め、両腕にいっぱい抱えてショールに隠して、車のトランクと後部座席に載せ、じゅうたんとショールで隠した。何度も繰り返したが、戦争で騒然とする中だったから彼女の行動に注意する役人もいなかった。自宅はたちまち本で埋まった。イギリス軍がバスラに突入した。政府軍の兵士も役人も姿を消していた。略奪が始まり、図書館も本以外のすべてが持ち去られた。

本を守ろう。隣でレストランを経営しているアニースさんに相談した。従業員や親族たちが集まった。行動開始だ。三つのグループに分かれた。書架から本を降ろして裏口に置く。その本をレストランとの間の壁まで運ぶ。受け取ってレストランの中で積み上げる。昼も夜も作業は続けた。遠くから砲撃の音が聞こえてくる。急がなくては。町の人たちも加わった。店員や通行人、本を読む人も読まない人も。だが、9日目の夜、図書館は本を残したまま炎上した。アリーヤさんは脳卒中で倒れた。回復しても本のことばかり。もっと救いたかったと悔やむ日々だったが、運び出した本の冊数を数えてアニースさんが教えてくれた。3万冊だった。トラックを借りて夫とともにレストランの本を自宅や友人たちの家に運んで、絵本はあっち、歴史の本はそっち、と分けて大切に隠し持ち、戦争が終わるのを待った。

中央図書館は、大規模な修復がすすめられ、コンピュータを完備した、あらたな図書館に生まれ変わっている。3万冊は、その物語と共にずっと所蔵され続ける。

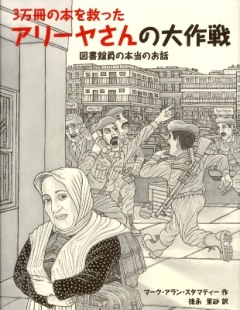

30ページほどの劇画風の絵。登場人物が生き生きと描かれている。なによりもアリーヤさんが本を愛していることは、意志の強さを感じさせる眼差しから伝わってくる。戦争と本、そして図書館。自由と読書の大切さを教えてくれる。そして、あの戦争がどのような意味を持っていたのか、決して遠い世界ではなかったことをも。

![]()

マーク・アラン・スタマティー作、徳永里砂さん訳。国書刊行会刊。

絵本『バスラの図書館員』(晶文社刊)の主人公アリア・ムハンマド・バクルさんも同じ人物。ニューヨーク在住の絵本作家、ジャネット・ウィンター作。訳は長田弘さん。

<右>『バスラの図書館員』【地階学習用図書, 016.2273||WI, 2037054】