第40話 (2013年10月)

心に染み入るような家族の物語である。貧しい一家だが聡明で美しく、読書が大好きな少女が登場する。戦争が終わった年、1945年2月の公開である。まだドイツも日本も降伏はしていない。そのころに、「家庭」を温かく、優しく見つめる映画を生み出すのは、やはりアメリカである。きっと、戦争で愛する人を失った人々が涙を流して見ていたと思う。貧窮のなかでも、母に対しては必ず「イエス

ママ」 と応え、困難に立ち向かう少女の凛々しさに、新しく迎える時代の女性像を託したのだろう。

舞台はニューヨークのブルックリン。ずるく、すばしこい子供たちが駆け巡り、安アパートが並ぶ、そのあたりはいつも喧騒に包まれている。フランシーは四人で暮らしている。父と母、それに弟。給仕で歌をうたいながらいつか大きな舞台でと夢想する父が大好きだ。酒にだらしなく、母がアパートの掃除をして生計を立てている。

フランシーは図書館に通う。著者カードで、すべての本を読もうとしている。貸し出しを請求する。『憂鬱の解剖』。イギリスの神学者、ロバート・バートンの本だ。彼女は「B」を読み始めていたのだ。司書が言う。「あなたが読むの?何故この本を」。著者の名が「A」は終わったという。司書は驚いて「図書館の本を全部読むの?」と問うと「イエス」と答える。フランシーの意志の強さを、その眼差しから知った司書は手続きをするが、「では私からもお願い。この『花の騎士道』も読んでみて。おもしろいわよ」ともう一冊を渡してくれる。嬉しそうな顔に変わるフランシー。司書は「土曜日なのに、『憂鬱の解剖』で悩むあなたを想像したくないわ」と送り出す。

母は生きてゆくことに精いっぱい。祖母は理解してくれる。「本を読むことを続けなさい。そこではだれでも道を自由に追い求めることができるのよ」。祖母の声に、フランシーは勇気をもらう。父の言葉も忘れはしない。アパートの近くの木が切られた時だ。悲しむ娘に語る。「木は殺せないよ。あの下はセメントなのにそれを破って生えてきた。生きる力はだれにも止められない。鳥が歌うのだってそうだ。だれも教えないのに歌があふれこぼれ落ちる。木の芽はまたセメントの下から生えてくるよ」。父は歌もうまいし、ピアノも弾ける。「アニーローリー」を聞くときの姉弟の表情は驚きに近い。

暮らしは苦しい。父の稼ぎをあてにはできない。せっかく、転校した学校にも通えないかもわからない。父と母の間、母とその姉の関係も次第に歪んでくる。母は妊娠した。少しでも節約するために、安く狭い部屋に移る。父は肉体労働を仕事に選んだが、アル中と過労で死んだ。父がだれからも愛されていることを知っても涙を見せなかったフランシー。母は無事に女の子を産んだ。名を「アニーローリー」とした。卒業式の日、教室の机に花束が置かれていた。カードがあった。父からだった。叔母に頼んでくれていたのだ。吐き出すように泣くフランシー。そして、その花を母に手渡した。学校の先生が言ってくれた。「想像力は限られた人が持つ素晴らしい力よ。物語も音楽もそこから生まれるの。あなたにはその力がある」。フランシーの夢が誕生した。それは作家になること。母はなにかと気にかけてくれていた警官と再婚する。新しい一家の物語が始まる。

淡々としたストーリなのに、胸が熱くなる。フランシーが見るからに知的で、輝くような少女だからだろうか。「本」や「読書」が物語に流れているからだろうか。しばらく考えた。それともあの時代のアメリカ人が共有していた「善意」というキーワードに包まれていたからだろうか。厳密にいえば「戦前」のモノクロ映画がまったく色あせていないことに驚いた。

![]()

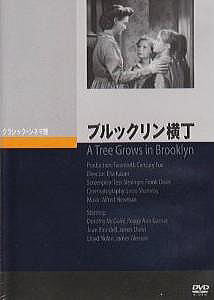

原題は「A tree grows in Brooklyn」で、ベティ・スミス著。自伝的長編小説である。監督はエリア・カザン。フランシーを演じたペギー・アン・ガーナーはアカデミー子役賞を受賞している。