第47話 「フィラデルフィア」(2014年7月)

偏見とはなにか。そして「法の正義とは」。映画『フィラデルフィア』は2人の弁護士を主人公に、強く語りかけてくる。その物語の、もう一つの主人公が図書館である。ゲイとエイズ。1990年代前半のアメリカは、まだ偏見と差別に満ちていた。

弁護士のベケットは名門、ペンシルベニア大卒。一流の事務所に勤め、難しい事件も勝訴に持ち込んで嘱望されるエリートだ。だが彼はゲイ。エイズにも罹患している。それを知った事務所は彼を解雇する。もちろん、ゲイやエイズを理由としたわけではないと、伏線を張りながらの手の込んだ馘首である。

衰え行く肉体に抗うようにベケットは法廷で争おうとする。そして、かつての訴訟で相手側の代理人であった弁護士、ミラーを訪ねる。「私はエイズだ」と話したうえで提訴したい心情を伝えるが、ミラーは「訴訟は無理だ」と関心を示そうとはしない。妻にも「僕には偏見がある。ホモは嫌いだ」と語る。

クリスマスの夜、2人はペンシルベニア大学の図書館で出会う。この瞬間が物語の行方を決める。ドームの高い天井。重厚な閲覧室。家族と過ごす大切な夜なのに多くの人たちが本を読んだり、ペンを持ったりしている。大学内の法律専門図書館である。ミラーが調べものをしている。ベケットも少し離れたところで資料をめくっている。司書の男性が近寄る。1冊の書籍を手渡す。「これですよ。HIVの差別に関する項目がありました」。エイズという単語に周囲の人たちが一斉に振り返る。司書はいう。「個室のほうが気楽ですよ」。しかしベケットはそのまま読み続ける。眺めるミラー。特有の咳をするベケット。彼は動かない。ミラーは席を立って近づいた。周りの人が急いで立ち去ってゆく。この空気の中で、ミラーは人間の心に潜む偏見を感じる。彼は図書館の天井を見上げながら考えにふけった後、「有利な判例はあるのか」と尋ねる。ある。

「最高裁は身障者に対する雇用差別を禁じている。エイズも障害と認められている。エイズへの偏見が、彼らが死に至る前に社会的な死まで強いるからだ」。判例集はそう語っている。戦える。事務所側は強力な布陣で「彼がエイズだから解雇したのではなく、無能だったから」と主張してくるだろう。しかし、それは突き崩せる。どちらに正義があるのか。負けない。ミラーは決断した。ベケットの家族も応援する。母の言葉がいい。「私は偏見に負ける子を育てなかった。堂々と戦いなさい」

損害賠償と地位保全を求める注目の裁判が始まる。解雇から7ヵ月が経過していた。事務所側の女性弁護士はベケットの弁護士としての不適格性を激しく攻撃してくる。せめぎあいは予想通りの展開だ。「解雇の違法性」を主張するミラーの論法も鋭い。息詰まるような法廷劇。その間にも、容態は明らかに悪化している。治療より裁判を優先させたいベケットの思いが切ない。目に見えて痩せてゆく。裁判所のまわりは同性愛を支持する団体、反対するグループが詰めかけ騒然としている。

高い評価から一転して解雇した事務所側の偏見と差別が、数多くの証言から浮かび上がってくる。ミラーの戦術も巧みである。大詰めの本人尋問。ミラーは彼の体にあるエイズの特徴を見せるようにシャツを脱いでほしいという。息をのむ法廷、目を伏せる陪審員。事務所社長の証言中にベケットは倒れて入院。全面的な勝訴の報はベッドで知る。秒刻みで生命の力が消えてゆく。母が「マイ・スイート・ボーイ」と話しかける。恋人も涙を浮かべて別れを告げた。

エイズは死に至る病とされた時代に、偏見と差別と闘った2人の男の法廷劇。正義の一部になることを無上の喜びとした男たちの友情のストーリーでもある。図書館が果たした役割は大きい。「正義」を貫くために、図書館は存在する。そんなメッセージでもあった。

![]()

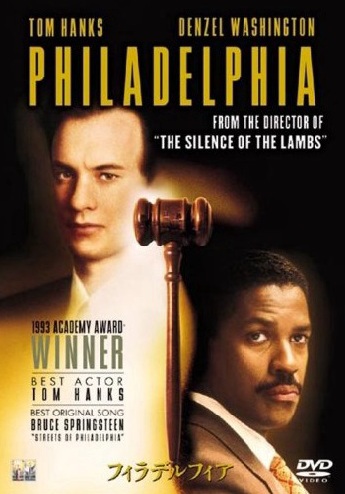

1993年アメリカ映画。エイズで亡くなる弁護士をトム・ハンクス、彼を支える黒人の弁護士をデンゼル・ワシントンが演じている。どちらも若々しい。トム・ハンクスは第66回アカデミー賞主演男優賞を受賞した。フィラデルフィアはギリシア語で「兄弟愛」を意味し、合衆国最初の首都であった都市である。この街が舞台になったこともよくわかる。監督はジョナサン・デミ。