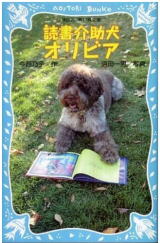

第49話 「読書介助犬オリビア」(2014年10月)

この夏、18年の歳月を共に過ごした愛犬「メル」を亡くした。18歳だった。明け方、悲しそうな泣き声に目を覚ました妻に抱かれ、穏やかに息を引き取った。寂寥感はその後にやってきた。帰宅すると、必ず首をかしげて現れた彼女の姿がない。名前を呼んでも、もちろん返事はない。そこにいるはずの愛するシーズー犬がいない。「ペットロス」というのは、たとえようのない、深い闇のような寂しさなのだとようやくわかった。何を語りかけても、いつでも同じ表情で、見上げてくれていた。それがどれだけの価値を持つ時間だったのか。そんなときに、オリビアに出会った。『読書介助犬オリビア』という「青い鳥文庫」(講談社)の1冊を読んだのだ。ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグという種類。「もこもこ」としたプードルにも似たオリビアを抱いているような気持ちにさせられた。「メル」の肌触りがかすかに蘇った。

本の裏表紙にはこう書かれている。

「ドッグシェルターで安楽死寸前のところを救われ、世界初の読書介助犬となったオリビア。『犬に絵本の読み聞かせをする』。この、ユニークなプログラムを思いついた女性サンディと、オリビアと出会い、オリビアに本を読むことで変わっていく子どもたちを描いたノンフィクション。あなたもきっと、犬に本を読んであげたくなる!」

舞台はアメリカ・ユタ州のソルトレークシティにある中央図書館。看護師のサンディが現れたのは1999年の夏のころである。本が大好きなサンディは足繁く図書館に通っていたが、その日はとんでもないと思われそうなアイデアを持って、旧知の女性であるディナを訪ねてきた。ディナは広報担当だ。「子どもたちがもっと…、とりわけ読書嫌いの子が図書館に来たくなるいい方法があるんだけど、どう?」

「もちろん、図書館の宣伝になるような内容だったら大いに歓迎よ。サンディ、どんな方法なの?」

「子どもたちが犬に本を読み聞かせするプログラム」

「はあ?」

こんな会話になるのは当然である。だが、セラピー犬を育て現実に病院で活動をしているサンディは、待合室の風景を毎日のように眺めている。セラピー犬、オリビアがゆっくりと歩きまわる。周りの人々に笑顔が浮かぶ。光を運んでいる。看護師にできないことを、オリビアはいとも簡単にやってのけてしまう。それだけではない。看護師たちの表情までも変える。絵本が大好きなサンディはオリビアに声をかける。「ママがこれから絵本を読むから聞いてくれる?」。絵本をオリビアに見えるように広げて、声を出して読み始めた。すると、オリビアはすやキやと寝入ってしまうが、サンディには違う感覚が生まれている。オリビアが本当に自分の朗読を聞いてくれているような気になるのだ。

「犬に読み聞かせ」。直感的にいけると感じ、翌朝に図書館に駆け込んできたという。

ディナは聞きながら「じゃあ、どこもやっていない?」と広報担当らしい質問をする。「話題性があるものなら歓迎よ」と決断するが「ほかのスタッフを説得できるかどうかが問題ね」ともいう。サンディの答えは明快だった。

「説得理由はこうよ!子どもたちが、うまく本を読めなくても、スペルをまちがえて発音しても、犬は決して笑わない、ばかにしない、ただだまって聞いてくれる。それによって、子どもたちは自信がついて、本を読むのが好きになる!ね、どう?」。プログラムの名は「R.E.A.D.」とした。読むという意味だけではない。「Reading ・ Education ・ Assistance ・ Dog」の略でもある。

スタートは1999年11月13日の土曜日だった。図書館のチルドレンズ・ルームにはオリビアや秋田犬のキヨシなど6頭のワンちゃんを20人以上の子どもたちが囲んだ。6歳の女の子、エビィには軽い聴覚障害がある。読み書きに遅れが出ないようにと、家族は読書をすすめるが、本を読むのは大嫌いだ。付き添ったおばあちゃんのヘレンと一緒にオリビアの前に立った。オリビアは大きくしっぽを振って、エビィの手をなめた。エビィはうれしそうにオリビアの鼻にキスをした。緊張がほぐれた彼女は、自分が選んだ本の最初の絵を指さしながら読み始めた。スペルが発音できない。オリビアは座ってみているだけだ。つかえながらも自ら読み進む。間違いはサンディが何度も、何度も繰り返し正しい発音を教える。エビィは集中してきた。オリビアが聞いてくれている。そう信じたときから魔法にかかっていた。読み終えると、次の本を探していた。こんなエピソードが、毎週誕生した。1年生の男の子、ザッカリーも、オリビアが大好きだ。絵から物語を作っている。聞き手は物語がどう展開しようと、つまらなさそうな顔をしない。素敵なストーリーが出来上がった。おばあちゃんが孫の様子を嬉しそうに見つめていた。大成功だった。

やがて「R.E.A.D.」は近くの小学校へと広がってゆく。その学区には移民が多く、母国語が英語ではない子供たちが大勢いた。経済的にも貧しい暮らしの人々であった。水曜日の放課後の図書室。オリビアはここでも人気があった。子供たちの反応は、中央図書館での会と同じだった。本を1冊読み終えたらもらうスタンプはワンちゃんの肉球マークである。オリビアは2001年5月19日に死んだ。まだ3歳だった。「落ちこぼれ」といわれる子どもたちがオリビアへの感謝の手紙を書き、小さな木の苗を校庭に植えた。1人が涙をためながら言った。「ぼくたちはこの木をオリビアだと思って、この木の前で本を読むことができるよ。オリビアと一緒に、ずっと、一緒に本が読めるよ」

中央図書館の蔵書である「Dog Heaven(ドッグ・ヘブン)」の見返しにある蔵書シールには「最初のリーディング・ドッグ オリビアに捧げる」とある。プログラムは北米49州、カナダ3州で約2,200のボランティアチームが活動を続けているという(あとがきから)。

ワンちゃんの心優しい物語は今の私にまっすぐに響いた。同時に新しいアイデアを受け入れて実現させてゆくアメリカの図書館の柔軟性にも驚かされた。

![]()

著者の今西乃(のり)子さんは大阪府岸和田市生まれ。作品に『すべての犬に里親を!:阪神・淡路大震災1556頭の物語』(講談社)『命のバトンタッチ: 障がいを負った犬・未来』(岩崎書店)など。NHKスペシャルで紹介され、私も学生たちとお目にかかった復元納棺師、笹原留似子さんを描いた『心のおくりびと東日本大震災復元納棺師:思い出が動きだす日』(金の星社)という作品もあり、合わせて読んだ。