CAMPUS LIFE

充実したキャンパスライフのために

学生生活

本学の主な禁止事項

-

- 学内およびキャンパス周辺での喫煙・飲酒

- 大学生としてふさわしくないアルバイト

- 自動車、自動二輪車、原動機付自転車での通学

- 無許可でのテレビ・ラジオ等への出演

キャンパスマナー

大学生活を快適に送り、かつ将来、社会生活を営む上で最も基本的なことは、しっかりとしたマナーを身につけることです。学内でお互いが気持ち良く、快適に過ごせるよう以下のマナーを身につけてほしいと思います。

- 学内禁煙・禁酒

-

キャンパス内(合宿所を含む)およびキャンパス周辺路上での学生の喫煙は禁止しています。

兵庫県や西宮市では、条例により公共スペースでの歩きたばこは禁止されています。したがって通学路上、キャンパス周辺で喫煙しないようにしましょう。

未成年の学生はもとより、成人に達した学生の皆さんも、自分の健康と周囲の人の健康のために禁煙しましょう。また、キャンパス内(合宿所を含む)およびキャンパス周辺での飲酒も禁止されています。

- 実習室などは飲食厳禁

- コンピュータなど、機器のある教室は飲食厳禁です。

ハラスメント

- ハラスメント防止への取り組み

-

本学では異性間、同性間の別なく一人ひとりの個性を尊重し、信頼関係を築きつつ品位のある健全な教育研究、修学およびその他の諸活動を行うことができる環境作りに取り組んでいます。ハラスメント防止については「武庫川学院ハラスメント対策委員会」が、研修会を実施するなど防止に関する啓発を行うとともに、「ハラスメント問題を解決するためのガイドライン」を作成して迅速かつ適切に、被害者の救済および問題解決にあたる体制を整えています。

- ハラスメントとは

-

ハラスメントは不利益や不快を与える人権侵害の言動で、「セクシュアル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」などがあります。

- セクシュアル・ハラスメントは、相手の意に反して行われる不快にさせる性的な言動によって修学上、または就業上の不利益を与えるなど、学習・研究環境や就業環境を悪化させる行為です。

- 授業中に卑猥な発言をする。

- 飲み会などで不必要な身体接触をする。

- ア力デミック・ハラスメントは、教育研究上の優越的地位を利用して通常の教育研究を越えた言動や差別的な取り扱いによって相手を不快にし、学習・研究環境を害する行為です。

- 適切な指導をしない。必要な情報を意図的に伝えない。

- 個人の能力や性格などについて不適切な発言をする(「ばか」「能無し」など)。

- パワー・ハラスメン卜は、地位や職務権限を利用して就業上不利益を与える行為、不適切な言動、差別的な取り扱いにより就業環境を害する行為です。

- 個人の能力、性格などについて不適切な発言をする。

- 私用を頼む

- セクシュアル・ハラスメントは、相手の意に反して行われる不快にさせる性的な言動によって修学上、または就業上の不利益を与えるなど、学習・研究環境や就業環境を悪化させる行為です。

- ハラスメン卜と感じたら

-

不快に感じたときは、すぐにやめてもらいたいと相手に毅然とした態度と言葉で伝えます。それができない場合は一人で悩まないで信頼できる人、または④の相談窓口に連絡してください。その際、具体的な報告ができるよう日時、場所、状況、内容などを詳細に記録しておくことも必要です。

- 相談窓口

-

相談者のプライバシーや名誉に十分配慮しながら相談に応じています。

担任の先生、学生部、学生相談センターが窓口になっています。

通 学

- 通学ルール

-

通学は、公共の交通機関(電車・バス等)または自転車を利用してください。学生の自動車・自動二輪車・原動機付自転車・特定小型原動機付自転車による通学は一切禁止しています。

残念なことですが、周辺住民の方々から、通学途中の喫煙、吸殻のポイ捨て、道いっぱいに広がって歩く、スマートフォンに夢中になってぶつかる、自転車の危険運転などの苦情が学生部に寄せられています。通学態度におけるさまざまな事柄が、集団になることによって大きな弊害となり、周辺住民の方々には深刻な「生活公害」となっています。ルールを守って、良識ある行動をとるよう期待します。

- 自転車通学を希望する皆さんへ

-

兵庫県では条例により、自転車保険(個人賠償責任保険等)への加入が義務付けられています。これを受け、本学では自転車保険への加入を条件として駐輪許可証を発行しています。本学が推奨する「学生保険」にはこの保険が含まれていますので、ご自身の加入状況をあらかじめ確認しておいてください。

自転車通学を希望する方は、所定の申請書(「駐輪許可申請書」、薬学部・環境共生学部は「自転車通学許可願」)に必要事項を記入し、東館地下1階の学生部で手続きを行ってください。なお、建築学部・薬学部・環境共生学部の学生は、各キャンパスの事務室が窓口となります。許可証(シール)はその場で即時交付されますので、受け取り後は速やかに自転車へ貼り付けてください。この許可証は卒業まで有効です。

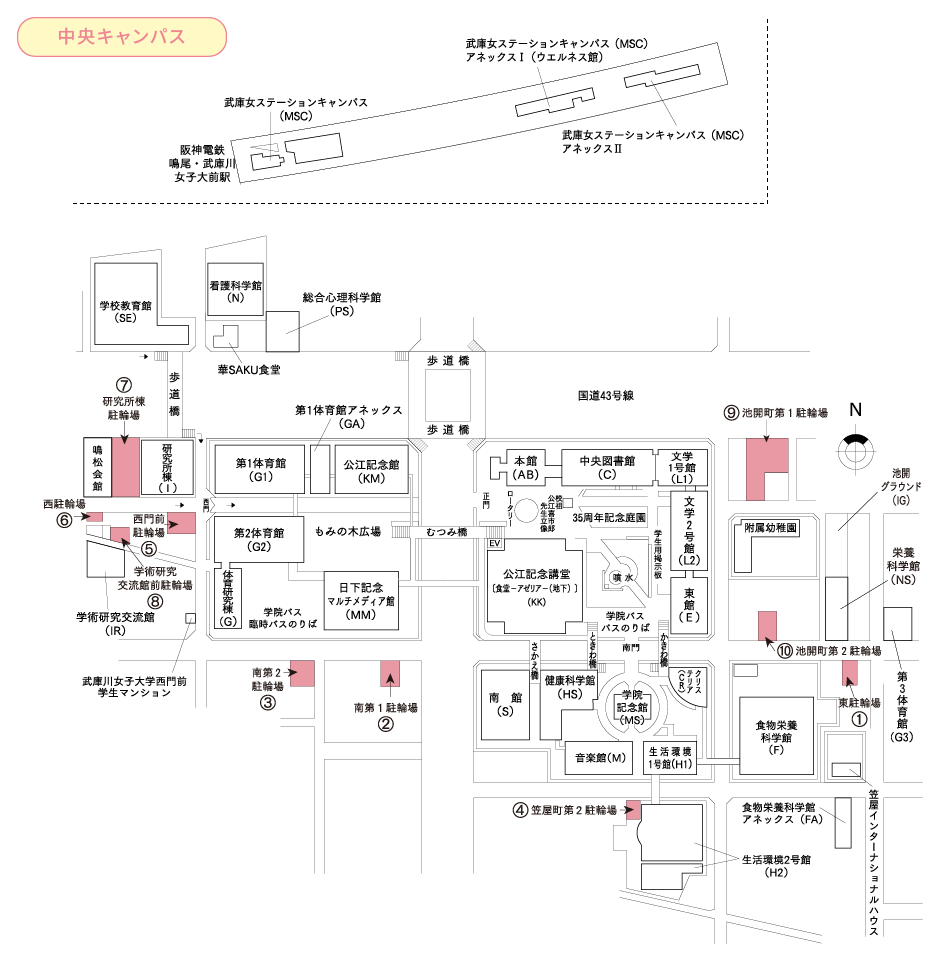

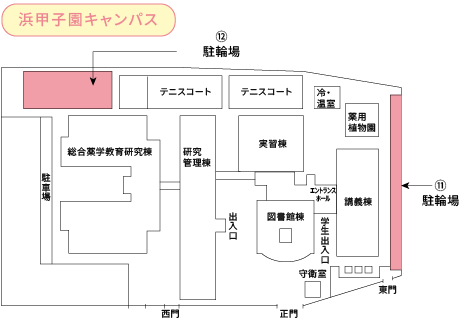

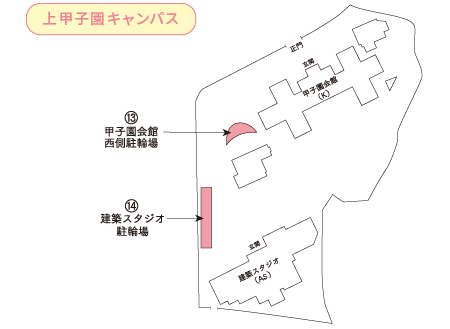

自転車は必ず大学指定の駐輪場(下図参照)に停めてください。駐輪場での盗難防止として、二重ロックをするなど各自で責任をもって施錠してください。なお、駐輪場内での盗難・損傷に関して、本学は一切責任を負いません。

最後に、交通ルールの遵守を徹底してください。無灯火、2人乗り、並進、スマートフォンを見ながらの運転は大変危険であり、2026年4月1日からは反則金が科せられる対象となります。定められたルールを守って安全に通学してください。

【大学指定駐輪場】

| 駐輪場名 | 収容台数 | 備 考 | |

|---|---|---|---|

| ① | 東 | 500台 | 屋根付 |

| ② | 南第1 | 195台 | |

| ③ | 南第2 | 200台 | |

| ④ | 笠屋町第2 | 61台 | |

| ⑤ | 西門前 | 118台 | |

| ⑥ | 西 | 100台 | |

| ⑦ | 研究所棟 | 200台 | 屋根付 |

| 駐輪場名 | 収容台数 | 備 考 | |

|---|---|---|---|

| ⑧ | 学術研究交流館前 | 50台 | |

| ⑨ | 池開町第1 | 100台 | |

| ⑩ | 池開町第2 | 54台 | |

| ⑪ | 浜甲子園 キャンパス |

350台 | 屋根付 |

| ⑫ | 浜甲子園 キャンパス |

620台 | 屋根付 |

| ⑬ | 甲子園会館 西側 | 60台 | |

| ⑭ | 建築スタジオ | 140台 | 屋根付 |

呼出し・照会

-

大学では、学内放送による学生呼出しは行っていません。これは、授業の妨げとなることや、広いキャンパス内で学生一人ひとりの居場所を把握することが困難なためです。また、プライバシー保護のため学生および教職員の住所・電話番号・成績・身上的なことなど、個人情報に関する問い合わせについても、一切応じられませんので、あらかじめ家族や友人などに知らせておいてください。

応じられない事例

- 家族や友人からの電話による学生呼出し

ただし、家族の健康に関する場合は、この限りではありません。学生部(または建築学部、薬学部、環境共生学部は各キャンパス事務室)に相談してください。 - 電話による学生への伝言

- 学生や先生の住所、個人の電話番号などプライバシーに関する問い合わせ

- 個人あての郵便物等の預かり

- 家族や友人からの電話による学生呼出し

遺失物・拾得物

-

遺失物・拾得物に関することは、学生部(または建築学部、薬学部、環境共生学部は各キャンパス事務室)で取り扱っています。キャンパス内で物を拾った場合は、最寄りの各窓口まで届けてください。

届けられた拾得物は、学生部ではその後3か月間、学生部内の棚に展示しています。ただし、お弁当箱に関しては、3日間の保管になります。

悪用されることもありますので、下記の物を紛失した場合はすぐに各自で手続きを行ってください。

- キャッシュ力一ド・クレジット力ード…銀行・力ード会社に連絡をして力一ドを停止する。

- スマートフォン…電話会社に連絡をして停止する。

- 学生証…学生部(※)に申し出るとともに、警察にも届け出る。

※建築学部、薬学部、環境共生学部は各キャンパス事務室へ、看護学部の学生は看護教育支援室(看護科学館1階)へ申し出てください。

(注意)学内で落としたり忘れたりしたからといってすべてが届けられるわけではありません。あくまでも拾ってくれた人の善意により届けられるということを忘れないでください。

SNSの利用

SNSの利用については、以下の注意事項を守り、各自自覚と責任を持った行動を取ってください。

-

以下の情報を発信(リポストを含む)しないように注意してください。

-

- 未確認の情報

- 不確定な情報

- 憶測での情報

- 不安を煽る情報

-

「デマ」や「フェイク」は簡単に拡散していきます。SNSでは、一旦拡散された情報は消去することもできません。不用意なポストやリポストによって「名誉毀損罪」や「業務妨害罪」など、思いもかけない大きな問題になってしまう可能性もあります。

最悪の場合、法的責任を問われ、損害賠償請求される可能性もありますので、注意してください。