- ▶ TOP >

- 新型コロナウイルス感染症情報

安心して大学生活を送れるために必要な新型コロナウイルス感染症に関する情報を集約していますので、参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症に関する対応は自治体によって異なる場合があります。詳細は自治体の専用サイトからご確認ください。

『1. 新型コロナウイルス感染症に関する情報について』に自治体等の関連リンクがあります。

新型コロナウイルス感染症に関する情報について

新型コロナウイルス感染症の

陽性者・濃厚接触者の連絡について

新型コロナウイスル感染症への対応について

健康サポートセンター

- 陽性者・濃厚接触者の報告について

- 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、濃厚接触者となった場合、必ず、該当のフォームから入力し、報告していただきますようお願いします。

https://forms.gle/k7iMWBt4EmbiUHoe8

https://forms.gle/iW8AfNbhFmaxgS7V8

※学生から直接、先生方に感染に関する連絡が入った場合は『新型コロナウイルス感染症関連報告票フォーム』への入力をご指導していただき、その旨を健康サポートセンターまでご連絡ください。

「新しい生活様式」を実践して

新型コロナウイルス感染症予防に努めましょう

1.自らが感染源にならないために

- 発熱などの風邪症状、倦怠感、味覚・嗅覚障害などの症状がある場合は登学しない。

- 健康状態の観察を行う。

毎朝、登学前には体温を測定し、風邪症状などの健康状態と一日の行動を「★行動・健康記録表」に記録してください。 - 電車での登学の際は、混雑した車両を避け、友達と大きな声での会話を控える。降車後(または学校到着後)は速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない、触った場合は顔を洗うなどして、接触感染対策などの基本的対策を行う

- 登学してから、発熱などの風邪症状の出現や体調不良がある場合は、健康サポートセンターに連絡してください。

2.感染経路を絶つ

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。

飛沫感染:感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出し、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染する。

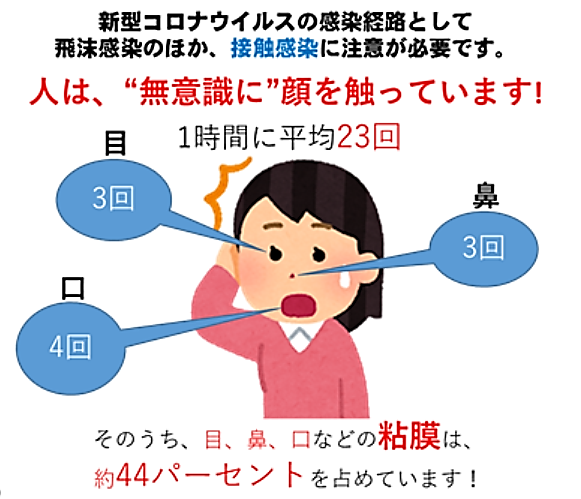

接触感染:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染する。

閉鎖空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。感染経路を絶つためには、①手洗い、②咳エチケット、③消毒が大切です。

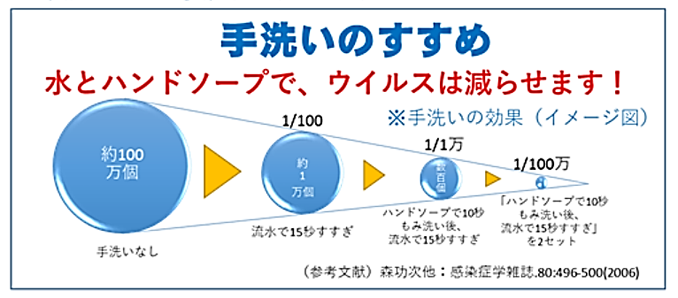

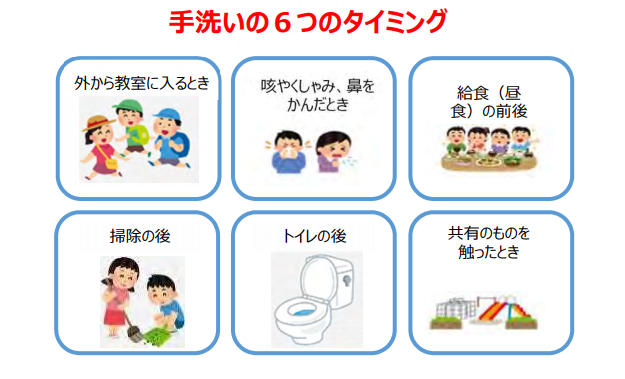

① 手洗いを励行する

様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、こまめに手を洗うことが重要です。手洗いは30秒程度かけて、水と石けんで丁寧に洗いましょう。また、手を拭くタオルやハンカチなどは個人持ちとして、共用はしないようにしましょう。

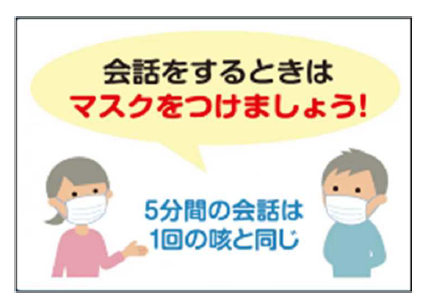

② マスクの着用と咳エチケットを守る

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

③ 手指および手が触れるところを消毒をする

- 手指の消毒について

-

建物の入り口や教室前に設置している消毒液を利用し、手指の消毒をおこなってください。

※石けんやアルコールを含んだ手指消毒液に過敏に反応したり、手荒れの心配がある場合は、流水で手をしっかり洗う。

- 共用物の消毒について

-

物の表面の消毒には、消毒用エタノールや0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用します。また、一部の界面活性剤で新型コロナウイルスに対する有効性が示されており、それらの成分を含む家庭用洗剤を用いることも有効です。

④ 抵抗力を高める

免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスのとれた食事」を心がけましょう。

⑤ 3つの密(密閉、密集、密接)を避ける

- (1)「密閉」を避ける(換気の徹底)

-

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以上、数分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにします。

- 常時換気の方法

気候上可能な限り、常時換気に努めます。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。なお、窓を開ける幅は 10 ㎝から 20 ㎝程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられます。また、廊下の窓も開けることも必要です。 - 常時換気が困難な場合

常時換気が難しい場合は、こまめに(30 分に1回以上)数分間程度、窓を全開にしましょう。 - 窓のない部屋

常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮してください。 - 体育館のような広く天井の高い部屋

換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるようにします。 - エアコンを使用している部屋

エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時においても換気は必要です。 - 換気設備の活用と留意点

学校に換気扇等の換気設備がある場合には、常時運転します。換気設備の換気能力を確認することも必要です。※ 教室は機械換気のスイッチをONにしてください。換気の設定を細かくできる教室は常に「強」にしてください。また、普通換気ではなく、熱交換気にしてください。

- 冬季における換気の留意点

冷気が入りこむため窓を開けづらい時期ですが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもありますので、徹底して換気に取り組むことが必要です。気候上可能な限り、常時換気に努めてください(難しい場合には 30 分に1回以上、少なくても休み時間ごとに、窓を全開にします)。

- 常時換気の方法

- (2)「密集」を避ける(身体的距離の確保)

-

人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける。1メートルの距離を確保できない場合には、できるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用するなどを併せておこなう。

- (3)「密接」の場面の対応(マスクの着用)

-

近距離での会話や発声などが必要な場面では、飛沫を飛ばさないよう、常時マスクを着用することが望ましい。

マスクを着用して登学し、学内では常時、着用しましょう。

マスクを外す場合には、できるだけ身体的距離を保ち、近距離での会話を控えるようにしてください。

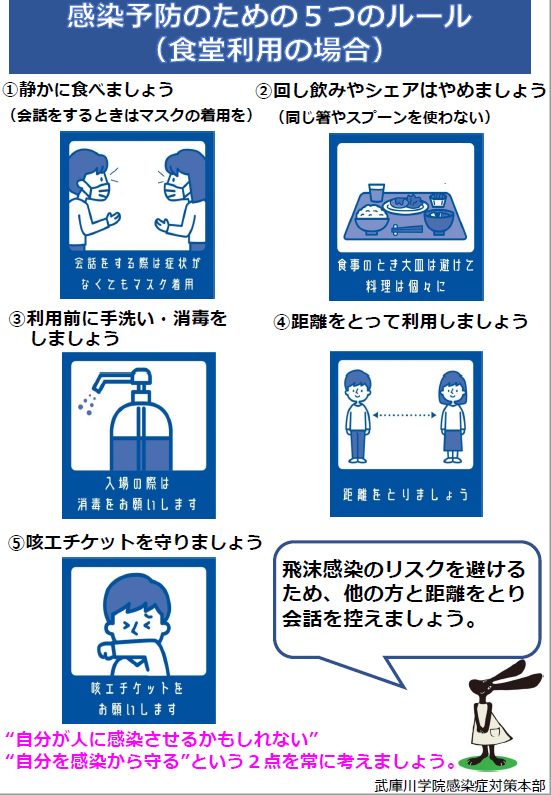

- (4)食事の際

-

マスクをはずした状態で近距離になるため、会話をせず静かに食べましょう。対面での飲食を避ける、飲み物のシェアをしないなど、各自で飛沫感染防止に留意してください。

文科省新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」(2020.12.3 Ver.5)~から抜粋

感染拡大の予防と研究活動の両立に向けた行動指針

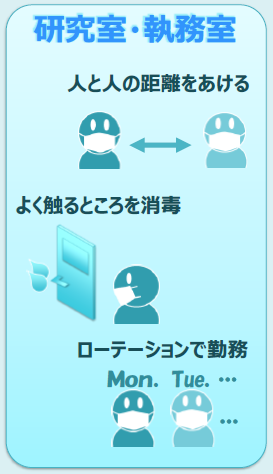

(1)研究室・執務室等における活動について

一般的な感染予防策(接触・飛沫感染防止策)を徹底する。

- 登学前に体温を確認し、当日の体調とともに記録する。

発熱や咳等の風邪症状がみられる際には、決して無理をせず登校や外出を見合わせる。 - 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合は、すぐに帰国者・接触者相談センターかかかりつけ医に電話で相談する。発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、取りあえず自宅療養し、悪化または持続する場合は上記に準じる。

- 学内に入構する際は手指の消毒を徹底する。また、人の触れるもの、場所の消毒にも努める。

- 十分な対人距離(1m以上)の確保

- 手洗いを徹底する。

・石けんを使って、よく手洗いをする。

・むやみに顔(眼、鼻、口)を触らないようにする。 - 学内においては、通常マスクを着用する。

特に、近距離での会話や発声等が必要な場面では、飛沫をとばさないよう、マスクの着用を徹底する。 - 室内の窓を開け、換気の頻度を増やす。

・研究室内の換気スイッチを必ずONにする。

・換気は、気候上可能な限り常時、可能であれば2方向の窓を同時に開けておこなう。

・窓が一つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れるので開けておく。

・アクリル板・透明ビニールカーテン等の設置 - 感染リスクが高まる密閉・密集・密接の場を「つくらない」「近づかない」

・【換気の悪い密閉空間を避ける】

・【多数が集まる密集場所を避ける】

・【間近で会話や発声をする密接場面を避ける】

(2)実験施設・設備の利用について

- ・いわゆる3密を避けるための運転計画、施設利用スケジュールを構築する。(施設内の密を避けつつ、短時間の実験を継続する等)

- ・ 研究設備や備品について、端末操作画面やスイッチ、ドアノブやトイレなど複数の人の手が触れる場所を必要に応じて消毒する。また、実験等の性質も考慮しつつ、ドアを常時開放するなど、人の手が触れる場所を少なくする。

- ・ 安全管理等の理由により、複数の人が同時に操作を行う必要がある研究施設や設備等においては、マスクの着用、フェイスシールドの着用、またはアクリル板・透明ビニールカーテン等による遮蔽等の措置を行う。

- ・ 単独で長時間の実験・施設利用を行う場合は、利用開始・終了の声掛けや記録、事故時の連絡手段の再確認など、万が一の事故に備えた安全対策を講じる。

- ・ 実験動物、遺伝子組換え生物(微生物、植物、動物)、病原性微生物や放射性物質を使用する研究の場合、機関管理のもと、関係法令等を踏まえ適切に実施する。

- ・ 設備の遠隔利用や研究代行等の取組を積極的に実施するとともに、機関内外の遠隔利用サービス等を積極的に利用する。

- ・ 適切な感染拡大防止対策が取れない場合は、実験施設・設備の利用は最低限に留め、データ解析等は在宅で行う。

(3)大学附属図書館等における 図書・文献取寄サービス等について

図書館の利用については、引き続き研究活動等のためのサービス(図書・文献取寄サービス等)の活用を図りつつ、登学して図書館を利用する場合は、感染拡大防止のための措置を最大限講じる。

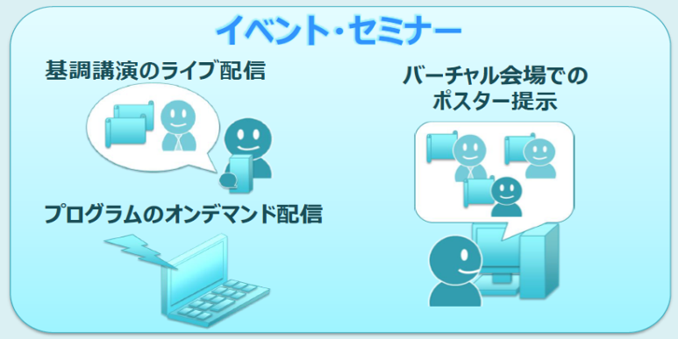

(4)イベント・セミナー等 について

研究成果の情報収集・発信の他に、研究者の交流や連携関係の構築等において重要なシンポジウム・セミナー等の開催については、以下の対策例を参考にしつつ、全国的かつ大規模な催物等にあっては、リスクへの対応が整わない場合は規模の縮小やオンライン開催への移行、延期等を行うよう、主催者において臨機応変な対応を行う。一方、比較的少人数のシンポジウム等にあっては、感染予防策を講じた上で適切に開催する。

- ・研究所・研究室の見学については、マスクの着用の徹底、連絡先の把握、人と人の間隔を1m以上空けるなどの具体的な感染拡大防止策を講じつつ、参加者を少人数のグループに分け、多数の人が同じ施設・部屋に集まらないよう見学スケジュール・動線等を工夫する。あるいは、Web 会議ツールを活用して実施する。

- ・ Web会議ツールを活用したプログラムのライブ配信、特設サイトを用いたプログラムのオンデマンド配信など、オンラインで学会を開催する。

- ・ バーチャル会場(オンライン上でのポスター展示場)を設置し、各申し込み者がアップロードしたポスターを掲示する。Web 会議ツールを活用し、審査や質疑応答を行う。

- ・研究所・研究室の見学については、Web 会議ツールを活用して実施する 。あるいは、参加者を少人数のグループに分け、多数の人が同じ施設・部屋に集まらないよう見学スケジュール・動線等を工夫する。

(5)研究室内のメンバーが感染もしくは濃厚接触者となった場合について

研究室内のメンバーが新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触者となった場合は、速やかに健康サポートセンターに報告すること。

感染者・濃厚接触者や、医療関係者などへの風評被害を防止するとともに、憶測やデマなどに惑わされないよう、冷静に対処してください。

画像出典:文部科学省

参考:文部科学省『感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン(改訂)』(令和2年10月6日)

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン_イベント用

Ⅰイベント主催者による適切な感染防止策

- 1 基本的事項

-

- 密集防止に配慮した会場内の座席等の配置を行うとともに参加者を適正に誘導する。

- 参加者全員の連絡を把握するとともに、参加受付の簡略化(具体的にはweb からの事前参加登録等)を実践する。

- 参加者、スタッフ全員へのマスクの常時着用の注意喚起、および非着用者へのマスク配布。また、こまめな手指消毒や手洗いなど「新しい行動様式」に基づく行動を徹底することを促す。

- 会場入り口をできるだけ集約し、体温チェックを実施する。発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらうようにする。その際の参加費払戻し措置等を予め定めておく。

- 衛生用品(マスク、手袋、エタノール消毒液、非接触型体温計等)を準備する。

- ソーシャルディスタンス確保のため、会場内に待機マーク設置やレイアウト設定を行う。

- 会場ごとに可能な限り、入口、出口を分け、一方通行とする。

- 密閉空間を避けるため、機械換気設備を必ず稼働するとともに可能な限り外気取入れの換気を行う。

- ドアノブ、スイッチなど、複数の者の手が高頻度で触れる箇所を消毒する。

- 控室の使用に関する注意喚起を実施する。

例)

・密集をさけ最小限の人数の入出とする。

・会話は極力控える。

- 2その他の事項

-

- イベントを開催する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を極力控えることを参加者に呼びかける。

- 感染リスクが高まる「5つの場面」が具体的にどこにあるのか等を検討し、業種別ガイドラインに記載された対策を現場で確実に実践できるよう、周知すること

- イベントを開催する前後には、参加者やスタッフの移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(たとえば、業務上必要のない外出等における感染リスクのある行動の回避)を促す。

- 参加者及びスタッフが大会終了後2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告させるとともに、主催者は本学院にその詳細を連絡すること。

Ⅱイベント参加者への注意事項(主催者から以下の内容の伝達を徹底)

- (1)以下の事項に該当する場合は来場しないこと。

-

- 体調不良がある場合(例:発熱、せき、咽頭痛、倦怠感、食欲低下、味覚異常、嗅覚異常等の症状がある場合)

- 当日の体温が37.5 度以上ある場合(会場入り口でも検温し、該当する場合はご入場をお断わりします)

- 本人や同居家族、身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

- 本人や同居家族が濃厚接触者として自宅待機中の場合

- 同居家族に1.の例に掲げるいずれかの症状がある場合

- (2)その他の注意事項

-

- 会場内ではマスクを必ず着用すること。また、こまめな消毒や手洗いなど「新しい行動様式」に基づく行動を徹底すること。大声を出すものがいた場合、個別に注意等をすること。

- イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えること

- 飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限

- イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(たとえば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとること。

- イベント中に体調不良になった場合、スタッフに連絡するよう周知すること。

- 大会終了後2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。

参考:文部科学省業種別ガイドライン