環境共生学部

ABOUT

環境共生学部について

地球がよろこぶ

明日をつくる

自然と地球が抱える問題に、

新たな発想で突破口を拓く。

温室効果ガスの排出、異常気象、海洋や土壌汚染、生物多様性の縮小―。

地球環境に現れた様々な危機の課題解決に挑み、持続可能性を追求するには、

あらゆる事象に問いを立てる柔軟な発想力、事実を正しく理解する科学的知識、何より行動力が必要です。

2025年4月、武庫川女子大学に誕生する環境共生学部は、徹底した現場ファースト。

山、川、海をはじめ、環境関連施設に足を運び、フィールドワークで地球が抱える課題に迫ります。

STUDY

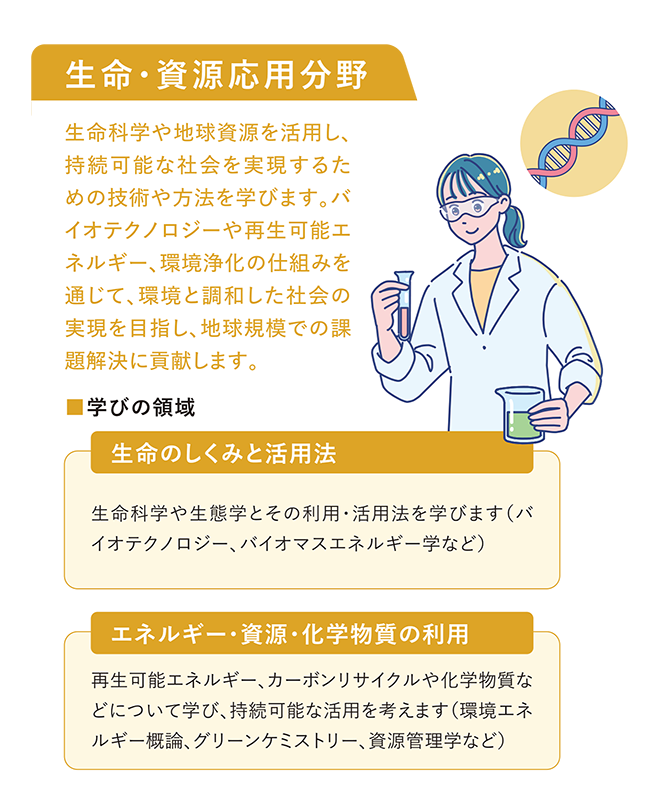

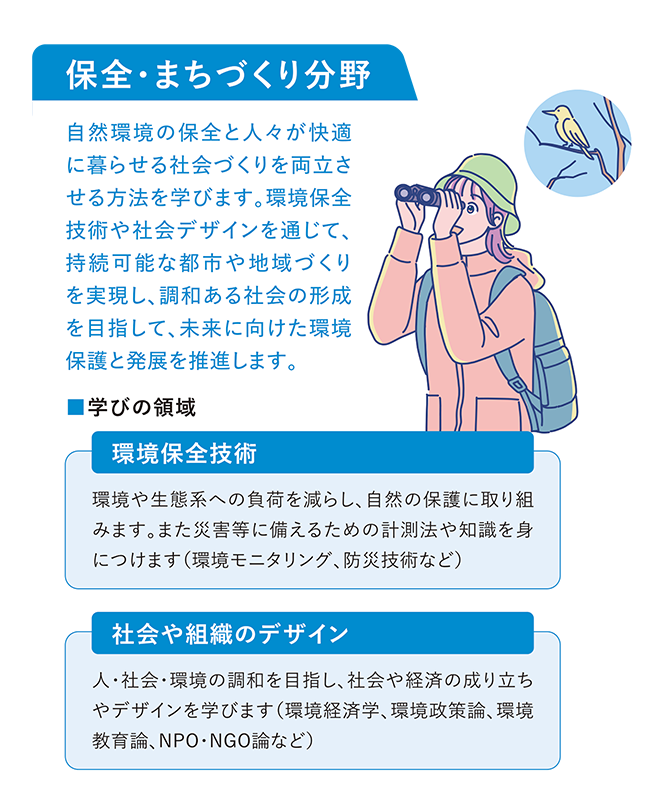

選べる2分野4領域

-

SDGsの達成に貢献したい!

地球環境を危機から救い、自然を守りたいと願う気持ちが学びの原動力。防災や減災、環境に優しいモノづくりの仕組みやアップサイクルなど、環境保全に資する政策の企画、立案、推進を担える人材に。

-

環境分野でグローバルに活躍したい!

環境保全は世界共通の命題、「環境との共生」は未来につながるインフラです。世界中で環境分野に精通した人材へのニーズは高まっており、活躍の分野は無限大です。

-

イノベーションを起こしたい!

自然界の植物や動物の営みは知恵の宝庫。エネルギー問題解決を微生物から探ったり、植物性の人工肉開発を目指したり。限られた資源を有効活用し、再生する道を探ります。

-

研究力を付けたい!

海や川の水質の分析、生き物の調査を通してデータの収集力やエビデンスに基づいた思考方法が身に付きます。データを人やモノに置き換えれば商品やサービスのマーケティングにも応用可能。

-

謎解きや探究が大好き!

「なぜ?」の問いが学びの出発点。高校時代に探究活動が大好きだった人は研究者の素質あり! 独自の視点で仮説をたて、科学的に答えにアプローチする思考方法とスキルを培います。

-

地域に貢献したい!

生態系を保全し、景観を守り、人々の暮らしを円滑に進めるには地域をよく知り、リスクとメリットを勘案できる専門知識が欠かせません。フィールド実習で地域を知り、複数のプロジェクトを通して調整力、リーダーシップも培います。

ENVIRONMENT

学びの環境

女子総合大学だからこそ実現する、

充実した学びの環境

-

豊富な自然環境の中で行われる

フィールドワークフィールドワークには本学の施設である丹嶺学苑研修センター(神戸市北区)、名塩野外活動センター(西宮市)、時にはアメリカ・ワシントン州にあるアメリカ分校を活用。産官学のコラボレーションで地域との連携も深めます。

-

実践型社会連携プロジェクト専用の

プロジェクトルーム新たに誕生するプロジェクトルーム。フィールドワークで得た問いを持ち帰り、プロジェクトを設定。複数のチームに分かれて活動します。お互いに刺激し合いながら、それぞれの課題に向き合います。

-

様々な環境分野をカバーする教授陣

教員には様々な専門領域をカバーする各分野の専門家を配置。プロジェクトごとに担当教員を配置し、専門性に特化した科目選択を支援します。地球温暖化対策、環境防災、水質保全、生物多様性、バイオテクノロジーなど学べる領域は多彩です。