環境共生学部

LABORATORY

研究室紹介

生命・資源応用分野

実際に植物を育てて環境に対する植物の反応についての観察結果を得ようとするとき、樹木などでは年単位の時間がかかりますが、比較的成長速度の速い植物(シロイヌナズナなどのモデル植物や園芸植物のアサガオなど)では、数週間から数か月で環境条件に対する反応を見ることができます。実際に身近な例で大気汚染などの環境因子が植物に及ぼす影響を知り、そのメカニズムについて調査します。

化学の進歩によって、多くの医薬品・化学製品がつくられ、人類は多くの恩恵を受けてきました。一方で、環境汚染やプラスティックごみ問題なども発生し、人類だけでなく、自然環境に大きなダメージが出てしまいました。環境材料工学研究室のミッションは、廃棄物を出しにくい反応の開発と、環境汚染の原因となる化学物質を取り除く方法を見つけることで環境の保全に貢献することです。生物(動物や植物など)のもつ仕組みも学びながらこのミッションに取り組んでいきます。

ヒトを含む生命を支える地球環境の維持は、多種多様な環境微生物に大きく依存しています。微生物は、汚染物質の分解、有害物質の蓄積、特定細菌の制御などの能力を持っています。

本研究室では、環境微生物のこれらの能力に焦点を当て、私たちの生命維持を脅かす環境問題の解決に取り組みます。具体的には、下水処理場サンプルなど身近な環境で微生物を探索し、微生物の未知の有用能力や有害微生物の制御方法を研究します。これにより、環境改善に向けたアイデアを見出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

植物や動物など生物由来の高分子材料(バイオポリマー)が注目されています。しかし、バイオポリマーには加工性や耐久性など多くの課題を抱えています。当研究室では、植物の種子から抽出される油を原料とするポリアミド樹脂(ナイロン11)や牛乳に含まれるタンパク質から合成されるカゼイン樹脂などの合成技術や化学的性質に関する研究を行います。基礎知識から応用までを実践的に学ぶことで、環境共生型社会の実現に向けて物質科学が果たすべき役割について考えていきます。

遺伝子を探索することで、生物多様性や進化・適応について考察していく研究です。遺伝子検査を簡便にする技術を研究してきた経験を活かして、様々な状況下でのサンプル採取を容易にする技術を開発していきます。それにより大学生はもとより、高校生や市民にも研究に参加してもらい、地理的・時間的にきめ細やかな生物のモニタリングを目指し、生物の保全や多様性の維持・回復に役立てようと考えています。

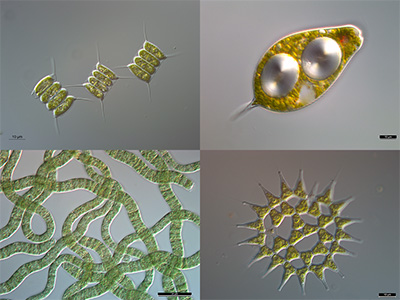

バイオマスエネルギーの源は太陽光であり、これを光合成生物が化学エネルギーに変換して生体分子に固定することで、人間が利用しやすい状態になります。本研究室では微細藻類を中心としたバイオマスの生産と活用を学びます。化石燃料の消費に依存した現代社会の中で、技術優位性を得るには何が必要か。目新しさだけの魅力ではなく、経済的・心理的に受け入れられるためにはどうしたらよいか。従来技術の置換に留まらない、多様性に満ちたバイオマスならではの利活用方法を考えましょう。

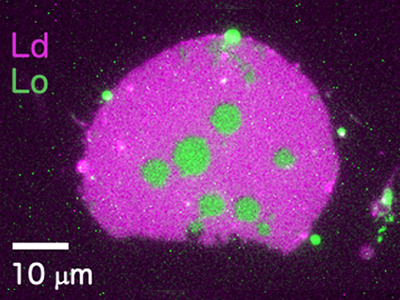

細胞の内と外を隔てている「細胞膜」は、脂質やタンパク質で構成されていますが、「かたさ」の異なる小さなドメインに分かれていると考えられています。この膜ドメインの性質や機能、環境中の物質との相互作用を明らかにするために、細胞膜や人工膜を使って、ドメインを観察しやすいモデル膜を作成し、顕微鏡で脂質やタンパク質の局在や機能を見ようと日々研究しています。

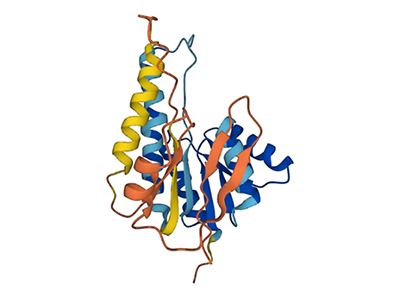

自然環境中には、ヒトにとって有害なものや有益なものなど様々な分子が存在します。本研究室では、有害な分子に対するヒトの防御システムに興味を持っています。特に、有害な分子を無害な分子に変換する「異物代謝システム」に焦点をあて、その制御機構などを研究します。また、環境中に存在する機能が未知な多様な物質や遺伝子をヒトの健康に応用することができないか探索をします。「環境」と「健康」をキーワードに、分子レベルからヒトと自然の共生を考えていきます。

環境問題の課題解決方法の1つの技術にナノテクノロジーを活用した環境技術があります。とくに環境問題という現象がおこるメカニズムの解明につながるナノマテリアルの観察評価と評価技術の開発に興味を持っています。本研究室では、ナノサイズの試料を光学的手法によって観察・評価する技術の研究・開発を行っています。また並行して、環境理解や環境教育のための物理教育教材や実験器具の開発も行っていきたいと考えています。

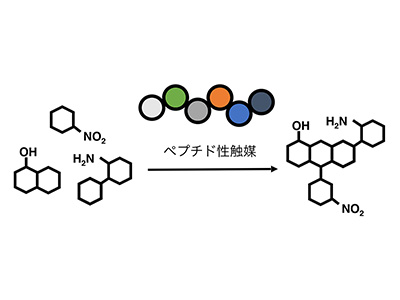

当研究室では、ペプチドを基盤としたグリーンケミストリーの開拓に取り組んでいます。ペプチドは、アミノ酸がペプチド結合で連結した生体由来の分子であり、毒性や廃棄物の生成が少なく環境にやさしい素材として期待されています。

当研究室では、このようなペプチドの特性に着目し、従来の方法と比較して環境負荷を軽減した化学物質や医薬品を開発することを目標にしています。

保全・まちづくり分野

ヒトは環境・自然の中で、地球環境システムの一員として暮らしています。地球環境システムの中では、様々な物質がその化学形態を変えながら循環・移動しています。

その循環・移動を物質動態としてとらえ、ヒトと環境生態系のかかわりについて工学的な観点から解析・研究します。自然体験型・課題発見型の研究に取り組むため、フィールドワークを重視し、「フィールドワーク」と「課題発見」をキーワードに、物質動態、環境生態を考えます。

本研究室では河川や沿岸域といった水環境の保全と修復、生態系の解明を目標に研究を行っています。物理・生物・化学的な視点からフィールドワークや室内実験において、多様な技術を活用します。今後、社会でさらに重要になる「気候変動対策」や「生物多様性の保全」に関連した課題を解決できるように、森から海といった流域での自然生態系と、都市や人の共生について考えていきます。

私たちの身の回りには様々な生物が生息しています。生物は周辺の環境に応じて様々な生活スタイルを確立しています。本研究室では、野生生物の生活と環境との関係について、特に野生動物を対象に研究を行います。研究とは根拠を基に新たな発見を行うことです。動物の行動や生理に関する新たな発見を体験してみましょう。また、環境改変や汚染によって動物が受ける影響や、既存の知見を利用した動物の保全や管理についても考え実践します。

日本は国土の7割以上は森林に覆われた山地で、豪雨や地震などによる様々な自然災害が発生します。近年、気候変動の影響を受ける中で防災の重要性はますます高まっています。本研究室では、「砂防」と「自然災害」をキーワードに、現地観測や屋内外実験などを通して、山地での自然災害がなぜ起こるのかを理解し、望ましい水・土砂管理や防災のあり方を考えていこうとしています。

環境問題に対して何ができるか一緒に考えましょう。

本研究室では,人と自然環境のより良い関わり方を探究し実践していく方法を考えます。研究のターゲットは「人と社会」。地域行政の協力を得て,試行と結果の評価,次の実践への発展につなげるプロジェクトを中心に進めます。環境と共生していくための社会的な仕組み,技術の適用と産業活動,人びとの意識の醸成や人材育成まで,テーマは多岐にわたりますが,学内や企業,市民と連携・共創することで持続可能な地域環境をデザイン(計画,設計)することを目指します。

気候変動対策は2種類に分類でき、その原因である温室効果ガス排出量を減らそうとする緩和策と、気候変動の悪影響を抑えようとする適応策があります。例えば気候変動が進んで将来日本でりんごが収穫できなくなった場合、りんご農家や自治体が取れる対策をどのように決めることができるでしょうか?本研究室では、このような環境問題の意思決定に焦点をあてています。経済学・心理学・工学など様々な分野のアプローチから、課題解決の糸口を探ります。

FACILITY