|

甲子園会館の春2021 その3 |

|---|

|

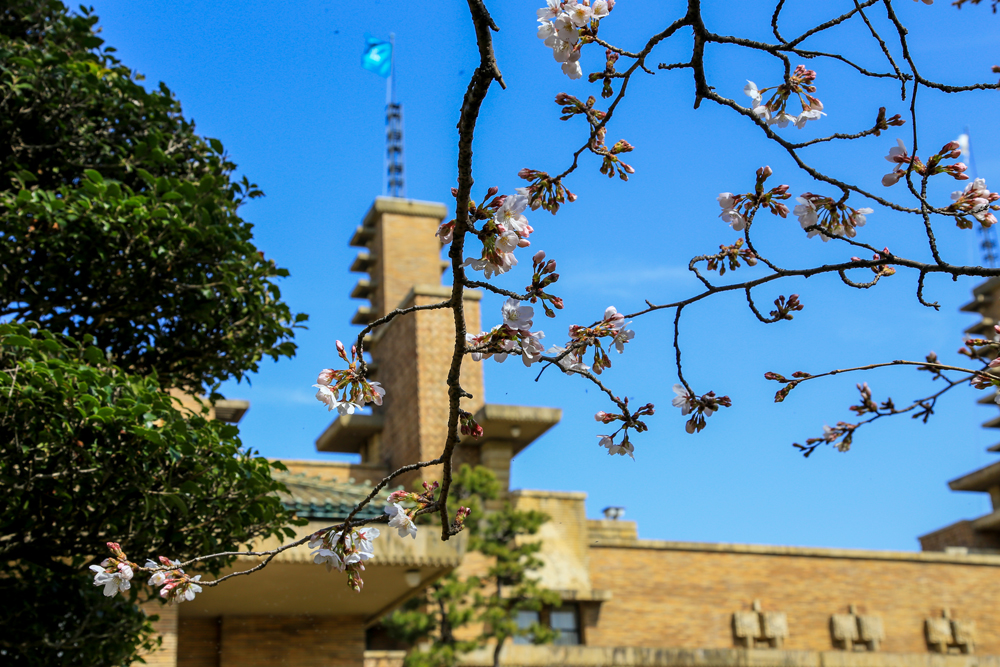

| 咲き出した甲子園会館南庭園のサクラ 3月23日 |

気温の上昇とともに、甲子園会館南庭園でも部分的にサクラが咲いてきました。これから順次咲き出し、満開を迎えることでしょう。

甲子園会館の半地下になったアトリエ1(ホテル時代の厨房)の窓に沿うようにカナメモチ(要黐)が植えられています。春を迎え、カナメモチは紅色の若葉に変わりつつあります。やがて紅一色となるでしょう。

南庭園の園路。踏んでしまいそうなところに紫色の清楚なスミレ(菫)の花を見つけました。

スミレの近くの路面に茶色の翅をした小さな蝶が止まっていました。近づくと飛び立ちますが、すぐに近くに戻ってきて羽を休めます。頭部に突起があることからその名前が付けられたテングチョウ(天狗蝶)です。成虫で冬を越したのでしょう、羽が少し傷んでいるように見えます。

|

| 赤い若葉に変わりつつあるカナメモチ |

|

|

| 園路に咲いた清楚なスミレ | どうやって冬を越したのだろう テングチョウ |

甲子園会館1階の水鉢「泉水」には、幻想的な光の演出が用意されています。甲子園会館の前身である甲子園ホテルの設計者・遠藤新が設えたものです。泉水が面している「池の間」の上方壁面には5つの横に並んだ欄間窓があります。冬になって太陽の高度が低くなると、欄間窓から太陽光が館内に入ってきます。そして、冬至のころの午前10時40分ころ、もっと正確に言うと10時38分ころ、真ん中の欄間窓から入る太陽光が、泉水の日華石に彫られた上から2つ目の打出の小槌をヒットします。この神秘的な光景を皆様に見ていただこうと、太陽光線の軌跡が明瞭に視認できるよう工夫を凝らして、過去4回「冬至見学会」を催してきました。その様子はこのHPで紹介してきたところです。しかし、昨年はコロナ禍により見学会を実施できませんでした。そこで、HPで、冬至当日だけでなくそれ以外の日についても太陽光がどのように欄間窓から入ってくるか紹介してきました。(記事はこちら)

しかし、太陽光が欄間窓から入り始める時期は分かっていません。では終期はいつなのか。天候が悪い日もあり確定はできませんが、3月23日には欄間窓からの太陽光の入射はありませんでした。入射を最後に確認できたのは3月19日でした。

3月3日、11日、19日の光の軌跡をご覧ください。確実に流れていく季節の変化を感じていただけることでしょう。

■3月3日(水)

|

|

| ①8:45 | ②9:05 |

|

|

| ③9:15 | ④9:30 |

|

|

| ⑤9:40 | ⑥9:45 消滅9:47 |

■3月11日(木)

|

|

| ①8:30 | ②9:00 |

|

|

| ③9:05 | ④9:07 |

|

|

| ⑤9:09 | ⑥9:12 消滅9:13 |

■3月19日(金)

|

|

| ①8:25 | ①のアップ 8:25 |

|

|

| ②8:30 | ②のアップ 8:30 |

|

|

| ③8:35 | ③のアップ 8:35 消滅8:38 |

|

甲子園会館の春2021 その2 |

|---|

|

| 甲子園会館のサクラも開花宣言 3月19日の状況です |

気象庁では、桜の開花について「標本木に5~6輪の花が咲いた日を開花日とする」と定めています。甲子園会館南庭園では、サクラによってはすでに5~6輪以上の花をつけています。開花宣言を出しても良いのではと思われます。とは言っても、ほとんどのサクラはまだツボミの状態です。

甲子園会館では、サクラ以外にも順次花々が咲き出しています。

「甲子園会館の春2021 その1」で紹介したボケ(木瓜)は次々に花を開いていますし、ヒュウガミズキ(日向水木)は満開の状態です。

南庭園の池の南では、他の木々に囲まれて気が付きにくいですが、ベニバスモモが咲いています。花はサクラに似ていますが、葉は「ベニバ」という名前のとおり赤紫色をしています。

池の南縁ではベニシダでしょうか。シダ類の葉がまだ展葉する前の新芽(若芽)が見られます。フィドルヘッド(fiddle head)と呼ばれているものです。フィドル(fiddle)はヴァイオリンを指しますが、その頭の部分に似ていることからこう呼ばれているものです。ゼンマイが最も知られていることでしょう。

甲子園会館の北側では、ベニバナトキワマンサク(紅花常磐満作)が紅紫色のひも状の花を咲かせています。

甲子園会館北側の足元では、ツルニチニチソウ(蔓日々草)が青紫色の花をつけています。

|

| ボケ(木瓜) |

|

| 満開のヒュウガミズキ(日向水木) |

|

| サクラの花に似たベニバスモモ |

|

| シダ類の新芽(フィドルヘッド) |

|

| ベニバナトキワマンサク(紅花常磐満作) |

|

| ツルニチニチソウ(蔓日々草)の青紫色の花 |

⇒『甲子園会館の春2021 その1』はこちら

|

甲子園会館の春2021 その1 |

|---|

|

| まるで「大作いけばな」のようなユキヤナギ(雪柳) |

春の息吹が実感できる季節になってきました。

甲子園会館の庭園でもあちこちで花が咲き始めています。

庭園の各所では、ユキヤナギ(雪柳)が、名前のとおり雪のような小さな白い花を枝垂れた枝全体につけています。

甲子園会館玄関の両脇には、春の季語ともなっているジンチョウゲ(沈丁花)が白と淡紅色の花を咲かせています。香木のような上品な芳香は、夜闇でも存在を知らしめています。

|

|

| 香りで存在を示しているジンチョウゲ(沈丁花) | |

ヒイラギのように鋸歯の葉をもつヒイラギナンテン(柊南天)。あちこちで黄色い花をつけています。

アセビ(馬酔木)は、池の周りで多くのつぼ状の花をつけています。馬が葉を食べれば酔ったようになるということから名づけられたと言われている植物です。

ヒサカキは、庭園内にかなりの数がありますが、目立たない存在です。白っぽいクリーム色でつぼ状の花が多数咲きますが、枝の下側にぶら下がるようについているため、なかなか気付きません。

アオキ(青木)は、常緑の青々とした葉と赤い果実が特徴ですが、花はうっかりすると見逃してしまいそうです。紫色の4弁の小さな花が多数ついている様は愛らしいものがあります。

池の周りではボケ(木瓜)の花が咲いています。ウメにちょっと似た紅や白やピンクの可憐な花は見ていて飽きないものです。

南庭園の茶室「自妙庵」の待合の横では、ヒュウガミズキ(日向水木)の薄黄色の優美な花が数多く咲いており、和やかな気分にさせてくれます。この待合をはじめ甲子園会館では、AKB48のミュージックビデオ「センチメンタルトレイン」の収録が行われました。同ビデオは、平成30年(2018年)9月にリリースされています。

足下を見るとフッキソウ(富貴草)の白い花が咲いていました。茎が地面を這うことからグラウンドカバーとしての栽培もされているそうです。

サクラの木を見上げると、色づいてきているツボミもあります。全国的に今年の開花は早くなるという開花予想も出ているようです。コロナ禍により、今年もサクラの季節の特別見学会を実施できないのが残念です。来年こそは、満開のサクラの下で皆さまにお目にかかれることを願っています。

|

| 葉にとげがあるヒイラギナンテン(柊南天)は黄色い花を咲かせています |

|

| 白いアセビ(馬酔木)の花 |

|

| ヒサカキは枝の下にたくさんの可愛い花をつけていました |

|

| 紫色の多数の花をつけるアオキ(青木) |

|

| いろいろな花色があるボケ(木瓜) |

|

| 薄黄色の可愛い花をたくさん咲かせるヒュウガミズキ(日向水木) |

|

| 足下の踏んでしまいそうなところにも花が咲いていました。フッキソウ(富貴草)です |

|

| いつの間にか、サクラのツボミもところどころ色づいてきました |

|

武庫川女子大学附属総合ミュージアム特別展「阪神間モダンライフ」が始まりました |

|---|

|

| 特別展のチラシ 表 |

武庫川女子大学附属総合ミュージアムでは、3月8日(月)から特別展「阪神間モダンライフ」を開催しています。

同ミュージアムでは、大阪道修町で代々商家を営んでいた一家から2019年度に生活用品の寄贈を受けました。明治期から第二次世界大戦後までの、儀礼用品から日常生活用品までを含む資料です。

この一家は、大阪道修町に事業所を置きながら、武庫郡住吉村(現・神戸市東灘区)に住んでいました。住吉村などの「阪神間」、すなわち大阪と神戸に挟まれた六甲山を背景とする地域は、明治時代以降の鉄道の開通とともに、大阪商人らの別荘地、郊外住宅地としてめざましい発展を遂げ、大正時代から昭和初期にかけて西洋文化の浸透と相まって新しいライフスタイルを築き上げました(淡交社1997年10月「阪神間モダニズム」)。

|

| 特別展のチラシ 裏 |

今回の特別展は、この一家から寄贈されたコレクションを中心に展示しているものです。大正から昭和初期にかけて花開いた阪神間モダニズムを、暮らしの中で実際に使われた衣類や生活用品を通して描き出します。大正期の打掛や昭和の香水瓶、戦後の洋服など259点を「1 モダンライフを彩るモノたち」、「2 百貨店へ行く」、「3 ホテルへ行く」、「4 格式のしるし」、「5 社会への参加・貢献」、「6 船場の店先から」、「7 女性の趣味生活」などのコーナーに分けて展示しています。

|

| 「ホテルへ行く」のコーナー |

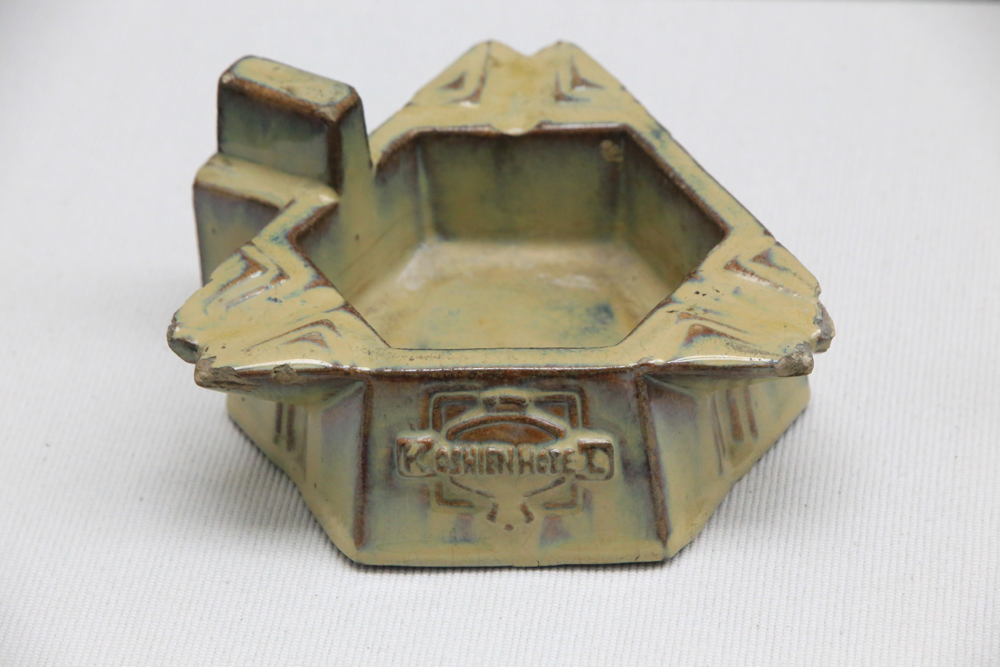

「3 ホテルへ行く」のコーナーでは、「阪神間居住者にとってのホテル」に焦点を当て、甲子園ホテル(現・武庫川女子大学甲子園会館)の宴会の場を彩ったモノや、会合の様子を示す写真資料を中心に紹介しています。

|

| 甲子園会館所蔵資料 |

|

|

| 甲子園ホテルのルームベル(呼び鈴) | 甲子園ホテルの灰皿 |

このコーナーの左の台には、甲子園ホテルリーフレット(昭和5年頃)、甲子園ホテル英文リーフレット(昭和5年)、甲子園ホテルで使用されていた灰皿、爪楊枝入れ、ルームベル(呼び鈴)の5点が展示されています。これらの品は、普段は甲子園会館1階の泉水の前にある「池の間」に陳列されているものです。コロナ禍が収束して、一般見学会が再開できるようになれば、甲子園会館で見ていただく機会もあることでしょう。ルームベル(呼び鈴)は、平成28年(2016年)2月4日に岸和田市の松本精一さんより、小西平内作陶の菓子鉢とともに寄贈いただいたものです(記事はこちら)。

真中の台には、この一家から寄贈された一家が所属していた社交倶楽部関係の資料が展示されています。大阪・船場の人々の、阪神間での暮らしや交流の一端が浮かび上がってくるものです。昭和12年(1937年)4月10日と特定できる甲子園ホテルで開催された社交倶楽部家族会の記念写真は興味深いものがあります。甲子園ホテルを背景に南庭園で写された鮮明な写真は、この特別展のポスターやチラシにも使われています。

右側には、昭和6~7年(1931~1932年)頃に甲子園ホテルで式を挙げた際に着用された婚礼用振袖と揃いの長襦袢、それを着用して甲子園ホテルで撮影した写真が展示されています。婚礼用振袖と長襦袢は、武庫川女子大学附属総合ミュージアムが所蔵しているものです。

特別展は次のとおり開催されていますので、ぜひご覧ください。

| 開催日時 | : | 3月8日(月)~4月28日(水)10時~16時30分 土曜・日曜・祝日・3月31日(水)は休館 |

| 入 館 料 | : | 無料 全点写真撮影OK |

| 会 場 | : | 武庫川女子大学 学術研究交流館5階ギャラリー 西宮市鳴尾町1-10-21 阪神電車「鳴尾・武庫川女子大前」駅から南東へ徒歩5分 |

| 問合せ先 | : | 附属総合ミュージアム(電話0798-45-3509) |

| そ の 他 | : | 緊急事態宣言の状況によっては期間等が変更される場合があります。 電話等で最新情報を確認ください。 |

|

好評につき、甲子園会館(旧甲子園ホテル)を取り上げたBS朝日の「百年名家」が 再放送されます |

|---|

|

| 海野克彦甲子園会館庶務課職員が出迎え、館内を案内・説明しました。 |

1月24日(日)、BS朝日の番組「百年名家」で、「甲子園に残る伝説のリゾートホテル~武庫川女子大学の「甲子園会館」」が放送されました。「百年名家」は、日本全国の歴史的建築物や町並みを通し、日本の歴史文化や建築技術のすばらしさを広く紹介する番組です(前回の紹介記事はこちら)。

カメラが正門を通って武庫川女子大学甲子園会館の構内に入って行くと、海野克彦甲子園会館庶務課職員(元大林組大阪本社設計部長)が出迎えます。カメラは館内に進み、海野職員が1階エントランスホール(廊下)、レセプション・ルーム(ロビー)、レセプション・ルーム東側のアルコーブ(現・東応接室)、「泉水」と呼ばれている水鉢、バンケットホール(現・西ホール)、庭園、3階ルーフガーデン(屋上)、大食堂(現・建築学科1年生が学ぶスタジオ1)、4階和室などを案内し、それぞれの場所で説明します。

1階南のテラスでは、ちょうど建築学科1年生が甲子園会館を実測の最中でした。学生は「甲子園会館の実測と図面化」という課題を与えられているもので、指導する柳沢和彦建築学科長がこの授業の内容や意義についてコメントしています。

スタジオでは俳優の八嶋智人さんと牧瀬里穂さんが番組を進行します。今回は建築家の遠藤現さんが出演し、案内人として詳しく解説します。遠藤現さんは、甲子園ホテルの設計者・遠藤新の孫にあたります。

番組には甲子園会館や遠藤現建築創作所が所有しているホテル時代の貴重な写真や資料も登場します。塔の頂きに設けられた旗竿へ登っている設計者・遠藤新らしき写真や、遠藤新は高い所が好きだったというエピソードも紹介されます。

再放送は次のとおり行われる予定です。1月に見逃された人はぜひご覧ください。

■番組名 「百年名家」#236兵庫・西宮「甲子園会館」

■放送局 BS朝日(BS5ch)

■放送日時 3月7日(日)ひる12:00~12:55

|

甲子園会館の冬 |

|---|

|

| 南庭園の池越しに見た甲子園会館。木の葉が落ちて見え易くなった姿は冬だけのシャッターチャンス。 |

古都奈良に春を呼ぶという東大寺二月堂の「お水取り」(修二会)の本行が3月1日に始まりました。大阪管区気象台は2日、近畿で「春一番」が吹いたと発表しました。昨年、一昨年は吹かなかったため、近畿での「春一番」の観測は3年ぶりということでした。

これから春も本番を迎え、甲子園会館の庭園でもサクラをはじめ多くの花々が咲き競います。その麗姿をこのホームページで順次紹介していきます。

昨年は「甲子園会館の秋」と題して、12回にもわたって秋の情景を発信しました。

秋のあとにやって来るのは冬。一般的に「冬」と言われる12月~2月には、甲子園会館では景観上の目立った特徴はあまりありません。雪が積もればインスタ映えするでしょうが、暖冬化の影響なのかここ数年、いや10年近く甲子園会館にそれと分かるような降雪はありません。

ただ、12月にはいくらか残っていた落葉樹の葉も1月には最後の一葉まで散ってしまい、南庭園から甲子園会館の建物が見え易くなりました。冬の特権と言えるものです。

また、春や秋のように派手さはありませんが、南庭園などでは冬にも花が咲きました。マンリョウが赤い実をつけたのを初めとして、ツバキ、ボケ、ウメ、ヒイラギナンテン、アセビ(馬酔木)などが可愛い花を咲かせました。

|

| マンリョウの赤い実。小鳥の良いエサになりました。 |

|

| 甲子園会館のあちこちで見られるツバキの花。 |

|

| ボケの可憐な花。ツボミはたくさん付いていますが、花が開くやいなや小鳥がついばみ、 多くの花が開いている情景をなかなか写すことができません。 |

|

| ウメ(紅梅)の花。池の南縁には紅梅、白梅が数本ずつ植えられています。 いずれも老木のため、花の付きはあまり良くありません。 しかし、その可憐な花、得も言われぬ香りは春の到来を感じさせます。 |

|

| ウメ(白梅)の花。 |

|

| ヒイラギナンテンの花。 |

|

| ピンク色のアセビ(馬酔木)の花。 |

|

甲子園会館と高松宮 その4 |

|---|

|

| 高松宮殿下 海軍大学校甲種学生のときの写真であろうか 海軍研究社編纂「わが海軍 日本海軍年鑑 昭和十年版」昭和10年3月29日発行より |

高松宮は、昭和5年(1930年)4月23日、兄・昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米諸国親善訪問の最初に、喜久子妃殿下とともに竣工間もない甲子園ホテルに宿泊されました。

高松宮は、12年後の昭和17年(1942年)9月27日と28日にも宿泊されています。

その約半年後の昭和18年(1943年)4月6日と7日にも2泊されています。高松宮は昭和17年(1942年)11月1日付で海軍大佐に進級。昭和18年(1943年)の宿泊当時、38歳で軍令部に所属していました。

昭和18年(1943年)4月6日~7日前後の高松宮の行動について、「高松宮日記 第六巻」(1997年3月 中央公論社)から追ってみましょう。この第六巻は昭和18年(1943年)2月~9月の出来事を記したものです。「高松宮日記」の編集委員である阿川弘之氏は、「高松宮と海軍」(中公文庫)に「昭和十七年度分、どつさり書かれてゐるその中身は、殆どが、第一線部隊、各艦船からの機密電報、各司令部が発する命令電報の写しであつて、宮は此の時期以後、事実の収集記録だけに専念する、余計なことは言はない書かない、一喜一憂もしない、日常茶飯の記述も最小限度にとどめると、思ひ決めてしまはれたかの観がある。」と書いています。

| 昭和18年(1943年) 4月3日(土) | |

| 品川駅14:22発で東海道本線興津駅へ16:40着。清宮貴子内親王の自動車で興津町(現・静岡市清水区)の高松宮別邸「坐漁荘」へ行き宿泊。 | |

| 4月4日(日) | |

| 15:35興津出門。16:00静岡駅。16:09静岡駅発、17:54豊橋駅着。18:15豊川工廠着。集会所で機銃増産等の話を聞き、食後夜業を見て回られています。 | |

| 4月5日(月) | |

| 豊川工廠を07:00朝礼から10:45まで見て回られました。11:14豊橋駅発。12:47名古屋駅着。迎えの第二燃料廠の車で四日市へ。15:35~16:10第二燃料廠視察。16:10~17:30石原産業海運四日市工場視察。ここまで軍令部部員の岩城繁中佐(第二部第三課)と小林儀作中佐(第二部第四課)が同行しています。17:50集会所。 | |

| 4月6日(火) | |

| 08:00、四日市集会所発。08:18関西急行鉄道塩浜駅発。09:09伊勢中川駅、09:13乗換。09:31宇治山田駅着。津より曽我梶松三重県知事が同行しています。宇治山田町の旅館「油屋」に入り入浴。10:45~10:55外宮、11:10~11:25内宮を参拝。11:50~12:00油屋に戻り昼食。13:00~13:15浜郷村国民学校視察。14:50関西急行鉄道宇治山田駅、15:10発。17:40上本町駅着。自動車にて18:20甲子園ホテル着。 | |

甲子園ホテル内の出来事として、唯一、日記には次のように記載されています。

発明協会支部ノ人々ト会食ノツモリノ処、知事ヨリ警戒警報ニテ集会禁止中ナレバ招待ヲ拝辞シタシト(一同モ)トノコトニテ、ヨク事情モワカラヌノデ、今朝、山田ヨリヤメル旨答ヘサス。「ホテル」ニ人々キテヰタガ、一寸顔ミタノミデ話キカズ。

知事とは三辺長治大阪府知事のことです。

| 4月7日(水) | |

| 07:35甲子園ホテルを出発して川崎重工業株式会社艦船工場へ。08:30に挙行された仮称艦名「第130号艦」(航空母艦「大鳳」)の進水式に昭和天皇の名代として臨席するためでした。09:10~11:00川西機械製作所を訪れ、暗視装置「ノクトビジョン」熱電子の実験を見学。11:20~12:20中央ゴム工業会社(Dunlop)を見学。12:40~14:00商工会議所で発明協会関係の会食。14:10大丸の科学玩具展見学の後、15:50~17:20明石の帝国農会西部訓練所視察。帝国農会会長で元農相の酒井忠正伯がわざわざ来ています。18:40甲子園ホテルに戻られています。 | |

|

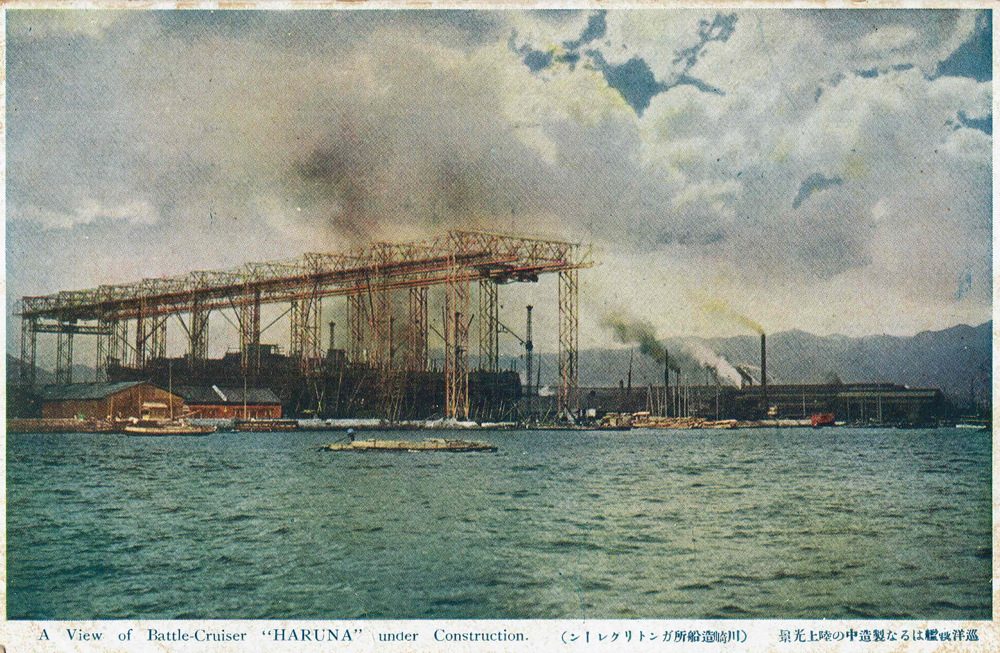

戦前の川崎造船所の絵はがき 巡洋戦艦「榛名」を建造中という説明があります。「榛名」は明治45年(1912年)3月16日に起工し、大正2年(1913年)12月14日に進水していますので、その間の撮影ということになります。 シンボルともなっていたガントリークレーンは昭和37年(1962年)に解体されています。 |

| 4月8日(木) | |

| 08:00甲子園ホテル発。08:10~08:50千代田光学精工、09:20~10:50三菱電機大阪製作所を視察。陸軍航空機銃用電探や電磁式羅針儀等の開発をしていました。11:20大阪水交社で牧田覚三郎大阪警備府司令長官・中将らと会食。13:00大阪駅発、静岡駅より喜久子妃殿下が乗り込まれ、21:10東京駅着。 | |

高松宮は、軍令部での激務のほか、昭和天皇の弟たる佐官としての務めも果たしておられました。今回の旅行の主な目的は、昭和天皇の名代として、航空母艦「大鳳」の進水式に臨席することであり、帰京された翌9日の08:00、高松宮は御所に進水式から戻ったことを報告に行かれています。

航空母艦「大鳳」の主な要目は、基準排水量29,300トン、全長260.6メートル、水線幅27.7メートル、吃水9.7メートル、飛行甲板長さ257.5メートル、幅30.0メートル、主機艦本式タービン、4軸、出力160,000馬力、速力33.3ノット、兵装10センチ高角砲12門ほか、搭載機常用52機、補用1機。日本の空母では初めて飛行甲板に装甲を施し、対爆弾防御を強化。艦首外板を飛行甲板まで延長するハリケーン・バウという形式を採用しています。艦橋と一体化した直立煙突は外側に傾斜していました。昭和19年(1944年)3月7日、川崎重工業株式会社で竣工。同年6月19日、マリアナ沖海戦においてアメリカの潜水艦アルバコア(USS ALBACORE SS-218)が発射した魚雷6本のうち1本が命中。この雷撃により漏洩した航空機燃料に引火。大爆発を起こして沈没しました。就役からわずか3か月後でした。

|

| 現在の川崎重工業株式会社神戸造船所 |

⇒『甲子園会館と高松宮 その3』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 補遺 その2』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 補遺』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その2』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その1』はこちら

|

武庫川女子大学甲子園会館(旧甲子園ホテル)西ホールの光天井 |

|---|

|

| 南から見た西ホール 手前はライトも気に入った洞窟のような空間 |

旧甲子園ホテルは、近代建築の三大巨匠の一人に数えられるアメリカ人建築家フランク・ロイド・ライトの愛弟子・遠藤新が設計し、昭和5年(1930年)に竣工しました。初代支配人・林愛作は、帝国ホテル支配人としての豊富な経験等からホテルの理想像を抱いていました。旧甲子園ホテルは、林の理想に基づいて遠藤が設計したもので、当時「東の帝国ホテル、西の甲子園ホテル」と並び称された豪華リゾートホテルでした。皇族、政財界人、高級軍人などの社交場としてにぎわいましたが、太平洋戦争が激しくなった昭和19年(1944年)海軍病院として収用されました。ホテルとしてはわずか14年という短命でした。昭和20年(1945年)の終戦後は、アメリカ・進駐軍の将校宿舎やクラブとして使用されました。昭和32年(1957年)に米軍が引き揚げた後は国有財産として大蔵省の管理下に置かれました。昭和40年(1965年)に武庫川学院が譲り受け、改修。教育施設として再生しました。

平成18年(2006年)4月、武庫川女子大学生活環境学部に女子大としては初の建築学科が設置され、甲子園会館もその学び舎として使用されます。令和2年(2020年)4月には景観建築学科が新設され、従来の建築学科とあわせて女子大初の建築学部が誕生。甲子園会館は建築学部の学び舎としても活用されるようになりました。甲子園会館には、建築学部の他、大学の附置研究所として平成2年(1990年)10月に設立された生活美学研究所も入っています。

武庫川学院は、旧甲子園ホテルを取得して以後、外観はホテル建築当初の状態にほぼ復元しました。内部については教育的施設に転用するための変更をしており、ホテルの客室は教室などに改造されていますが、西ホール(ホテル時代のバンケットホール)と4階の和室はホテル当時の面影を色濃くとどめていると言われています。

西ホールは、日本の伝統的な意匠が織り込まれた空間とエキゾチックな空間が合体しています。

|

| 西ホール オーケストラボックスから南を臨む |

旧甲子園ホテルの設計者・遠藤新の三男・陶は、「遠藤新物語」を福島建設工業新聞に連載しました。その78回(平成6年(1994年)12月14日掲載)に、完成した甲子園ホテルは、「支配人の林愛作も満足し、そして新にとっても会心の作であった。何度となく友人や親戚を案内し、記念写真を何枚も撮っている。そして何よりもこれをライトに知らせたく、図面と写真を送り届ける。ライトは早速返事を寄せた。」と書いています。ライトの返事は、昭和5年(1930年)7月29日付で出されています。ライトの手紙の冒頭部分とバンケットホール(現西ホール)について書かれた箇所を紹介いたしましょう。英文はBruce Brooks Pfeiffer著「LETTERS TO ARCHITECTS FRANK LLOYD WRIGHT」から、邦文は遠藤陶の「遠藤新物語」から引用しています。

My dear Endo,It is a heroic performance and I can well imagine how much you put into it.

遠藤さん見事なお手並みです。そして私にはあなたがそれにどれほど打ち込まれたか、よく想像できます。

For sumptuous effect I liked the rich cave-like interior at the ends of the Banquet Hall-a lovely idea.

宴会場の端の洞窟のような豊かな内部は、豪奢な見た目の効果ゆえに、気に入りました-愛らしい着想ですね。

ライトは、バンケットホール南のエキゾチックな部分については、このように好印象を抱いていますが、日本の伝統的な意匠が織り込まれた北側の空間については言及していません。この北側の空間の天井は一面市松模様で、中には照明が仕込まれています。ホテル時代には、和紙の障子が市松模様の光天井に張られていたので、張り替えなどのメンテナンスはさぞかし大変だったことでしょう。 光天井の東西には欄間を思わせる部材があり、行燈を連想させる照明が取り付けられています。端には打出の小槌文様のレリーフが飾られています。

|

| 西ホール 日本の伝統的意匠(欄間・行燈・打出の小槌・市松模様の光天井) |

一般見学などの際には、これまでは光天井について2020年東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムに似ているという説明をしてきました。今後、コロナ禍が収束し見学会を再開できるようになったときには、見学の皆さんにさらに興味を持っていただけるよう「タンジロー柄」だと説明していこうと思っています。歴史的なヒットを記録したアニメ映画「鬼滅の刃」。その主人公・竈門炭治郎が着ている羽織の柄が青と黒の市松模様。「鬼滅の刃」の舞台は大正時代の日本です。旧甲子園ホテルの竣工は昭和5年であり、時代背景はほぼ似通っています。今から百年前の1918年(大正7年)~1920年(大正9年)には、スペインかぜが全世界的に大流行し、世界人口の3分の1、約5億人が感染したと言われています。日本では、約2,380万人が感染し、約39万人が死亡したという記録も残されています。東京駅を設計した建築家・辰野金吾もスペインかぜにより亡くなっています。

甲子園会館では、玄関にアマビエを飾り、西ホールでは市松模様(タンジロー柄)の光天井により、現代の鬼ともいえるコロナ禍の一日も早い収束を願っています。見学が再開されたときには職員は全集中してガイドしてまいりますので、どうかそれまでお待ちください。

| タンジロー柄(市松模様)の西ホール光天井 |

|

|

|

|

|

兵庫県阪神南県民センターが「阪神間モダニズム」の魅力を紹介する動画を公開 - 甲子園会館が登場します |

|---|

|

| 三宅正弘・生活環境学科准教授が甲子園会館(旧甲子園ホテル)を熱く語ります |

明治末期から昭和初期にかけて花開いたと言われている「阪神間モダニズム」。

その多彩な文化を広く紹介しようと兵庫県阪神南県民センターが動画を作成し、昨年12月28日からYouTubeで公開しています。動画はテーマ別の次の5本で、本学生活環境学科の三宅正弘准教授(都市計画)が監修し、ガイドとなって解説をしています。

【vol.1】100年前 芦屋・西宮は一大ビーチリゾートだった…(2分35秒)

【vol.2】海岸リゾートに集まったロシア人の音楽家たち(2分47秒)

【vol.3】ライフスタイルが生み出したモダニズム建築(4分33秒)

【vol.4】赤い屋根に白い砂の世界(4分31秒)

【vol.5】阪神間から世界へ発信される芸術と文化(2分17秒)

甲子園会館(旧甲子園ホテル)が登場するのは、【vol.3】の「ライフスタイルが生み出したモダニズム建築」です。

ドローンによる甲子園会館の全景や西ホール(ホテル時代のバンケットホール)の映像の後、南庭園から三宅准教授が、かつてはグルメホテルだった等と解説。【vol.3】では、他に旧山邑邸(現・ヨドコウ迎賓館)などが紹介されます。

【vol.1】や【vol.5】にも、甲子園会館のドローン映像が使用されています。

なお、甲子園会館での収録は、令和2年(2020年)11月24日、26日、27日の3日間にわたって行われました。

【vol.4】では、ヴォーリズが設計した神戸女学院や関西学院大学などの建物が取り上げられています。

|

BS朝日「百年名家」で甲子園会館(旧甲子園ホテル)が紹介されます |

|---|

BS朝日の「百年名家」は、日本全国の歴史的建築物や町並みを通し、日本の歴史文化や建築技術のすばらしさを広く紹介する番組です。

スタジオ出演は、俳優の八嶋智人さんと牧瀬里穂さん。今回は建築家の遠藤現さんが出演し、コメントを付け加えています。遠藤現さんは、甲子園ホテルの設計者・遠藤新の孫であり、これまで「百年名家」でもたびたびフランク・ロイド・ライトや遠藤新の作品を紹介しています。甲子園会館にも何度か来られています。

甲子園会館の収録は、昨年11月5日、12月28日・29日の3回にわたって行われました。

海野克則甲子園会館庶務課員(元大林組大阪本社設計部長)が甲子園会館内を案内し、各所で概要について解説しています。

また、柳沢和彦建築学科長が、歴史的建造物を大学の学舎として使う意義や建築学部について説明しています。

| 甲子園会館内を案内・説明する海野克則・甲子園会館庶務課員 |

|

| インタビューに答える柳沢和彦・建築学科長。後では建築学科1年生が甲子園会館の実測中 |

|

放送は次のとおり行われる予定です。ぜひご覧ください。

■番組名 「百年名家」#236兵庫・西宮「甲子園会館」

■放送局 BS朝日(BS5ch)

■放送日時 1月24日(日)ひる12:00~12:55

|

泉水を照らす太陽光線 |

|---|

|

| 令和2年(2020年)12月21日 冬至 太陽光は上から二つ目の打出の小槌をヒットしました |

「冬至と泉水」で、令和2年(2020年)12月22日午前10時38分頃の映像を紹介しました。冬至の翌日に当たるこの日、欄間窓を通った太陽光が泉水に彫られた上から二つ目の打出の小槌をヒットしました(21日の冬至も同様)。

冬が近づき太陽の高度が下がってくると、欄間窓から太陽光線が泉水に射し込んできます。太陽光が泉水に当たる位置は、太陽の高さによって変わってきます。令和2年(2020年)10月31日から令和3年(2021年)1月10日までの太陽光の変化を紹介いたしましょう。

秋から冬の太陽は泉水の手前から照らし始め、冬至の頃には上から二つ目の打出の小槌を照射し、冬至が過ぎるとまた下がってきます。

太陽光線が泉水の左右中央付近を照射する時刻は、12月初めは10時30分くらいでしたが、12月21日の冬至では10時38分、1月10日には10時49分になっていました。

次回の冬至見学会開催の際は、このすばらしい光の演出を皆さまにぜひ見ていただけるよう、予備日を設けるなどの工夫をしたいと思っています。

|

冬至と泉水 |

|---|

|

| 冬至の翌日 令和2年(2020年)12月22日10時38分頃 欄間窓を通った太陽光が上から二つ目の打出の小槌をヒットしました |

甲子園会館(旧甲子園ホテル)1階には、西ホール(ホテル時代の大宴会場)への降り口に水鉢が設えられています。水鉢は「泉水」と呼ばれ、石川県小松市産の凝灰岩「日華石」で構成されています。ホテル時代には防火水槽としての役割も担っていました。泉水は上下二つの鉢からなり、上の鉢から溢れ出た水が、鉢に刻まれた7つの「打出の小槌」を伝いながら、下の鉢に落ちていきます。水が落ちる音は、水琴窟を思わせます。ホテルの初代支配人・林愛作は、泉水に花木を活けてお客をもてなしました。

泉水の前には「池の間」という小室があり、その上方壁面には横に並んだ5つの欄間窓が設けられています。甲子園ホテルを設計した遠藤新は、日射図を作成し、冬至の時期の午前10時40分頃に、真ん中の欄間窓から入る太陽光が泉水の日華石に彫られた上から二つ目の打出の小槌を照射するような仕掛けを施したのです。

欄間窓から入った太陽光が泉水を照らすシーンを見るだけでも感動的ですが、煙の演出を加えて光の軌跡が明瞭に見えるようにすると神秘的でさえあります。この幻想的な光の演出を皆様に見ていただこうと、平成28年(2016年)に初めて「冬至見学会」を実施しました。欄間窓から太陽光が入ってこなければこの神秘的なシーンを見ることはできず、通常の見学会とほとんど変わらないものとなってしまいます。平成28年(2016年)から令和元年(2019年)まで4回行った冬至見学会の成功率は2勝2敗でした。

令和2年(2020年)の冬至は12月21日(月)。コロナ禍により、残念ながら冬至見学会を実施することはできませんでした。当日9時を過ぎても曇っていたので諦めていたところ、10時過ぎより明るくなり、真中の欄間窓から入る太陽光が打出の小槌を照射する10時40分前後には申し分がない天気となりました。しかし、煙の演出の準備が間に合わず、太陽光の軌跡を写真で捉えることはできませんでした。

翌22日(火)は早朝から天気に恵まれたので、9時過ぎから煙の演出の準備をしました。すなわち、蚊取り線香を10本ほど焚いて、その煙で太陽光の軌跡を視認できるようにしたのです。

その時の写真をご覧いただきましょう。

| 冬至翌日の太陽光の軌跡をご覧ください。12月に冬至見学会を開催できますように |

|

コロナ禍が解消して冬至見学会が再開でき、光の演出を皆さまに楽しんでいただけるよう祈念いたします。

|

ミニライトアップを実施しました |

|---|

明けましておめでとうございます。

新年早々、新型コロナウイルス感染拡大を受け、緊急事態宣言の再発令という事態になりました。

このコロナ禍が収束し、甲子園会館の見学が一刻も早く再開できるよう、令和3年(2021年)は「難を転ずる」とも言われるナンテン(南天)の画像からスタートいたします。

|

| 真赤な実をつけたナンテンと甲子園会館西ウィング |

建築学科開設の平成18年(2006年)から毎年実施してきた「甲子園会館ライトアップ」は、2日間で約5千人の集客があり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和2年は中止せざるを得ませんでした。しかし、これまで14年間にわたって実施し、地域に親しまれる季節の風物詩ともなっているため、敷地外から見ていただけるようミニライトアップを行いました。12月21日~25日の17時~20時、甲子園会館北側壁面と正門入口にある2本のヒマラヤ杉をライトアップ。また、玄関前広場等に建築学専攻の大学院生が制作した実物大模型を3基展示し、照明を施しました。

|

| 正面から見た甲子園会館 |

|

| 北側道路から見た甲子園会館 |

|

| 東ウィング |

|

| 西ウィング |

|

| 屋上テラスから見た西ウィング |

|

| ライトアップした正面入口のヒマラヤ杉 |

|

| 大学院生が制作した実物大模型「松傘」。左後は「光の螺旋」 |

|

| 大学院生が制作した実物大模型「光の螺旋」と「松傘」 |

|

| 大学院生が制作した実物大模型「Turining Tree」 |

|

| 12月15日に竣工式が行われた景観建築スタジオ東館 4月から主として景観建築学科1年生の学舎として使用されます |

また、過去のライトアップの画像等を背景に入れたプロモーションムービーを作成し、12月25日からYouTubeで公開しています。音楽学部の浜甲カンタービレや附属中学校・高等学校コーラス部、学生・教職員有志による「明日があるさ」のリレーコンサートで、西宮市観光キャラクター「みやたん」や武庫川学院のキャラクター「Lavy(ラビー)」も出演しています。ライトアップ2020で展示予定だった建築学専攻の大学院生制作の実物大模型の組み立て風景の映像も登場します。1月25日までの限定ですので、ぜひご覧ください。

⇒プロモーションムービーはこちら

|

2020年のライトアップはYouTubeでお楽しみください プロモーションムービー「甲子園会館ライトアップ2020-わたしからあなたへの応援歌」 |

|---|

今年はコロナ禍により、過去14回続いてきた甲子園会館ライトアップを中止せざるを得ませんでした。晩秋・初冬の風物詩として、多くの皆さまに親しまれてきた催しであり、「残念だ」「寂しい」という声が多く寄せられていました。そこで、甲子園会館では、ライトアップ中止の寂寥感を癒し、明日への希望・活力を抱いていただけることを願って、プロモーションムービーを作成しました。 12月25日から1か月間、YouTubeで配信します。

| 1. 内容 |

|

おおむね過去5年間のライトアップの映像を背景や随所に取り入れ、音楽学部、附属中学校・高等学校コーラス部など例年ライトアップに参加していた人を中心に「明日があるさ」をリレーソングでつなぐものです。 |

| 2. 所要時間 |

|

約4分 |

| 3. 配信 |

|

YouTubeにより配信 |

| 4. 配信期間 |

|

令和2年(2020年)12月25日(金)~令和3年(2021年)1月25日(月) |

|

|

ライトアップ2020があれば展示されたであろう実物大模型(建築学専攻大学院生制作) |

|

|

西宮市観光キャラクター「みやたん」と武庫川学院キャラクター「ラビー」の収録風景 |

|

|

音楽学部「浜甲カンタービレ」の収録風景 |

|

|

生活環境学科・生活造形学科学生有志の収録風景 |

|

|

附属中学校・高等学校コーラス部の収録風景 |

|

甲子園会館を取り上げた本が出版されました |

|---|

|

著者・写真=稲葉なおと 1905年(明治38年)の三笠ホテル(現・旧三笠ホテル)から1996年(平成8年)のメルモンテ日光霧降(現・大江戸温泉物語日光霧降)までの美しい名ホテル38軒が、精緻な写真とともに紹介されています。 1.現代の宮殿を追い求めて、2.外国人に誇る日本のホテル創世期、3.先輩の復興ホテル 後輩のリゾートホテル、4.国際観光「名建築」ホテルの誕生、5.国際文化交流の新しい波、6.五輪に向けて世界に誇るホテルをつくれ、7.美と斬新さを実現させた男たち、8.唯一無二の依頼人、エピローグ.「夢のホテル」は、今 1930年(昭和5年)に竣工・開業した甲子園ホテル(現・武庫川女子大学 甲子園会館)は、「3.先輩の復興ホテル 後輩のリゾートホテル」のカテゴリーに入っています。ここには他に、1927年(昭和2年)のホテルニューグランド、1935年(昭和10年)の金谷ホテル 別館(現・日光金谷ホテル 別館)、1936年(昭和11年)の万平ホテル アルプス館、1931年(昭和6年)の湯之島館、1931年(昭和6年)の目黒雅叙園(現・ホテル雅叙園東京)が紹介されています。 38軒それぞれについて、事業主と設計者との関連やホテルに対する両者の熱い思いが語られています。ホテル毎の独立した章は、前後の章と何かのキーワードや文章で関連付け、うまくリンクされています。例えば、万平ホテル アルプス館から甲子園ホテルへは設計者のつながりで、甲子園ホテルから湯之島館へはアール・デコと和風を組み合わせたホテルというキーワードでリレーされています。各章だけを読んでも興味深いですが、前後の章が何らかの共通事項でつながっているので一気に読ませてしまいます。2019年日本建築学会文化賞を受賞した一級建築士でもある紀行作家・稲葉なおと氏の巧みな演出によるものでしょう。 甲子園ホテルは、「東で果たせなかった夢を西で実現させた支配人」というタイトルで、初代支配人・林愛作と設計者・遠藤新との関わりを中心に、ホテルができるまでの物語が書かれています。 |

|

甲子園会館の秋 その12 【秋の残り香】 |

|---|

サクラの葉もほとんど散り、モミジもくすんだ発色となって秋ももはやこれまで、季節はいよいよ本格的な冬に移行すると思っていた矢先、南庭園ではドウダンツツジが真赤に変身し、色鮮やかなモミジが新たに現れました。秋の残り香に目が離せません。

しかし、冬将軍が襲来し、モミジの最後の一葉が落ちる頃には秋の残影は消えることでしょう。

|

| 南庭園から見た甲子園会館の全景 モミジやドウダンツツジが美しく紅葉しています |

|

| 南庭園から見た西ホール |

|

| 池越しに見た東ウィング |

|

| モミジと西ウィング |

|

| 紅葉したニシキギから東ウィングを望む |

⇒『甲子園会館の秋 その11 【 館内から見た景観-2 】』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その10 【 館内から見た景観-1 】』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その9』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その8』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その7』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

12月8日の泉水 |

|---|

「甲子園会館の秋 その9」で、11月17日の欄間窓から泉水に入ってくる太陽光を時間を追って紹介しました。

それから3週間が経った12月8日には、太陽光はどのような軌跡を描いたでしょうか。太陽光が欄間窓から館内に入っている時間は、11月17日と12月8日では45分程度ずれてきているようです。

11月17日、欄間窓を通った5本の光線のうち、真中の光線が泉水の左右中央付近を照らしたのは10時30分頃でした。その光線は、水鉢のちょうど真ん中あたりの水面を照らしていました。

12月8日、真中の光線が泉水の左右中央付近を照らしたのは10時30分を2~3分過ぎた頃でした。石川県小松市産の日華石でつくられた泉水の中央部には、打出の小槌が縦に7つ並んで彫られています。

太陽の高度が11月17日より下がったため、射し込む光線は逆に上がり、真中の光線は上から3~4番目の打出の小槌を照射しています。

太陽光の軌跡も、11月17日は時間とともに奥から手前へと移行しましたが、12月8日は水平に近い移動をしていました。

|

|

| ①10:00 | ②10:15 |

|

|

| ③10:30 | ④10:45 |

|

|

| ⑤11:00 | ⑥11:15 |

|

|

| ⑦11:30 | ⑧11:45 |

|

|

| ⑨12:00 | ⑩12:15 |

|

|

| ⑪12:30 | ⑫12:50 |

|

今年も甲子園会館にクリスマスリースが飾られました |

|---|

|

12月8日(火)、甲子園会館の玄関にクリスマスリースが飾られました。

上甲子園キャンパスの緑地管理をしている阪神園芸㈱が、ライトアップ協賛の一環としてキャンパス内で採集した材料をもとに毎年制作しているものです。今年はコロナ禍の影響でライトアップは実施できませんでしたが、ライトアップへの思いを込めてリースをつくっていただきました。

今年のリースは、フジのツルを核にして、シダーローズ、クチナシやシャリンバイの実、クヌギのドングリ、タマイブキなどを飾り付けています。シダーローズというのは、ヒマラヤ杉の松ぼっくりの先端部分で、バラの花のような格好をしていることからこのように呼ばれているものです。甲子園会館入口にある2本のヒマラヤ杉は、ライトアップのときにはジャンボクリスマスツリーとしてシンボリックな存在になっています。

リースを制作した阪神園芸㈱の中嶋和夫さん(下の写真)からは、シダーローズを赤く彩色するにあたっては明るさを出すため下地を白く塗った、クヌギのドングリの飾りつけには手間がかかったなどの話を伺っています。 今年は例年のように多くの方にクリスマスリースを見ていただくことは叶いませんが、せめてホームページでお楽しみください。

|

⇒昨年のクリスマスリースはこちら

|

甲子園会館の秋 その11 【 館内から見た景観-2 】 |

|---|

【1階ラウンジから南庭園を望む】

南庭園のサクラが紅葉しています。

ホテル時代にはここにテーブルやイスが置かれ、利用客はゆったりとお茶を飲みながら庭園の景色を眺めたことでしょう。

石川県小松市産の凝灰岩「日華石」でつくられた列柱の一部やテラスのボーダータイルがわずかに見えています。これらにも目をとめてください。

|

【2階応接室(ホテル時代のカードルーム)から西翼を望む】

玄関の上にある2階の部屋。北面と東西両面には半円形の特徴的な窓があります。北面の窓は、正面ファサードを構成する大事な要素になっています。現在は応接室として使用していますが、ホテル時代はカードルーム。連合艦隊司令長官・山本五十六が海軍次官だった頃でしょうか、よくブリッジをしていたと伝えられています。武庫川学院にはカードルームだったときの写真はなく、当時どんな内装だったか、どのような調度品が置かれていたか興味が持たれるところです。

写真は西の窓からの光景です。ケヤキの葉がかなり落ち、西翼がよく見えるようになりました。

|

【3階館長室からの眺望】

サクラが紅葉しています。サクラの手前の屋根は西ホール。西ホールに乗っかるような形で配置されているのはホテル時代の客室棟。3階のこの部分には、ホテル開業間もない昭和5年(1930年)4月23日、高松宮同妃両殿下が兄である昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米への視察旅行の最初に宿泊されました。現在は建築学部景観建築学科1年生のスタジオとして使われています。

屋根には緑釉瓦が葺かれ、軒先の瓦は二重になっています。遠藤新は、甲子園ホテル設計にあたって、随所に一貫して水にこだわったデザインを採用しているように感じられます。この写真でも、あたかも水玉をイメージさせるような瓦が流れ落ちるように配置されている様がうかがえます。壁面には装飾タイルやボーダータイルが使われています。

|

甲子園会館西側通路脇のクチナシやアオキに実がなり、色づいてきました。

|

|

| クチナシ | アオキ |

⇒『甲子園会館の秋 その10 【 館内から見た景観-1 】』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その9』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その8』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その7』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その10 【 館内から見た景観-1 】 |

|---|

あでやかに紅葉していたサクラやモミジも、雨とともに多くの葉を落とし、一気に季節が進んだ感があります。庭のあちらこちらでは、ツバキの赤や絞りの花が咲き始め、秋から冬へのバトンタッチが着実に進行しています。

|

| ツバキの花が咲き出しました |

秋への惜別を込めて、甲子園会館の館内から窓や扉越しに見た景観をお届けします。

【西ホール(ホテル時代のバンケットホール)から東翼を望む】

西ホールの東西にはそれぞれ3つの大きな窓があります。写真は、東側の最も南にある窓から眺めた景色です。ハゼの木が紅葉の盛りです。対面にあるのは東ホール。ホテル時代は大食堂、メインダイニングでした。現在は、建築学科1年生が製図などを学ぶスタジオになっています。

大きな窓は、ワイヤーによる上下開閉式であり、築後90年を経た現在でも使用可能な状態にあります。しかし、古く貴重なものであり、万一の事を慮って開閉はしていません。上段の窓はゆらぎのあるガラス、外の景色が歪んで見えます。これはホテル時代のガラスが今もそのまま残っているもので、当時は手吹きで作っていたために歪みが生じるということです。

|

【西ホールから南庭園を望む】

西ホールの南出入口から庭園を眺めた光景です。サクラが紅葉しています。

建具の意匠にも注目してご覧ください。

|

【1階「池の間」から南庭園を望む】

西ホールの入口前に水鉢「泉水」があります。泉水の奥には「池の間」と呼んでいる部屋があり、小さな暖炉がホテル時代をしのばせます。池の間には4つの縦長の窓を設けており、それぞれの窓からの眺めを紹介します。

|

|

| 東から1番目の窓 | 2番目の窓 |

|

|

| 3番目の窓 | 4番目の窓 |

⇒『甲子園会館の秋 その9』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その8』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その7』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館と高松宮 その3 |

|---|

高松宮同妃両殿下は、結婚間もない昭和5年(1930年)4月23日、兄である昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米諸国親善訪問の最初に甲子園ホテルに宿泊されました。

それから12年後の昭和17年(1942年)9月27日と28日に、高松宮は甲子園ホテルに宿泊されています。

昭和17年(1942年)9月当時、高松宮は37歳。海軍中佐で軍令部部員(第一部第一課)でした。軍令部第一部第一課は、作戦・編成を担当する部署であり、高松宮はまさに作戦の最中枢部に勤務していました。その激務の中、皇族(しかも昭和天皇の弟)の佐官としての務めも果たしておられました。昭和17年(1942年)9月22日~30日の視察もその一つです。

「高松宮日記 第四巻」(1996年7月 中央公論社)から当該視察の足取りを辿ってみましょう。

昭和17年(1942年)9月22日の夜に東京を立ち、翌23日の朝に名古屋着。三菱航空機、愛知時計電機株式会社永徳工場、同社船方工場、三菱発動機、大熊鉄工所旭兵器製作所を視察し、観光ホテルで一泊。

24日早朝に名古屋を出発し、25日の朝にかけて九州まで移動。

25日早朝に佐世保着。昭和天皇の名代として、佐世保海軍工廠で8時40分に挙行された軽巡洋艦「矢矧」の進水式に臨まれています。第二十一航空廠日宇分工場、建設工事中の川棚工廠(航空魚雷生産)を視察し、長崎の上野屋旅館に宿泊。

26日は一日長崎の視察。長崎県立水産学校、土井首缶詰工場、香焼島川南造船所、三菱造船所、三菱兵器製作所、浦上養育院を視察し、上野屋旅館に宿泊されました。

27日は、朝、貨物列車のみの運行が始まって間もない関門海底トンネルを、鉄道省が高松宮の視察用に運転した臨時列車で通過。国鉄で下関から約10時間かけて19時16分神戸へ。19時56分甲子園ホテルに到着・宿泊。この日の「高松宮日記」には、甲子園ホテルで「食堂ヘ行クト云ツタラアワテゝ食ベテルオ客ヲドケタリシタ。余計ナコトヲスルト云ツテヤル。」と必要以上の特別扱いを好まない高松宮らしい記述がされています。

28日は神戸と周辺の視察。

甲子園ホテルを7時45分に出発し、8時から9時35分まで川西航空機鳴尾製作所を視察しています。当時、川西航空機では海軍の「仮称一号局地戦闘機」の試作を行っていました。試作機は、高松宮が視察した約3カ月後に完成し、年末に伊丹飛行場で初飛行を行っています。この試作機は、翌昭和18年(1943年)8月には「紫電一一型」として量産が命じられています。昭和18年(1943年)12月末には、「紫電」が中翼であったのを低翼にするなどの改造を行った「仮称一号局地戦闘機改」の試作機が鳴尾飛行場で初飛行しています。終戦までに400機余りが製造された「紫電改」(「紫電二一型」)の原型となるものです。

|

| 紫電改実物大模型 鶉野飛行場跡(兵庫県加西市) |

川西航空機鳴尾製作所の視察の後、9時50分から10時5分まで同社宝塚製作所、10時25分から45分まで同社甲南製作所を訪れ、11時15分に甲子園ホテルに戻って昼食。再び、甲子園ホテルを12時20分に出発し神戸へ。13時から14時30分まで川崎重工業艦船工場、14時40分から15時55分まで三菱造船、16時15分から17時20分まで神戸製鋼所を視察。18時に甲子園ホテルに戻り宿泊しています。

29日は、7時30分に甲子園ホテルを出発し、大阪から和歌山へ行かれています。川崎重工業泉州工場や和歌山市住友工場の視察の他、日前神宮、国縣神宮、竃山神社への参拝もしています。21時10分に南海電鉄の難波駅に着いています。

このようなハードな日程を終え、おそらく夜行で帰られたのでしょう、9月30日(水)の日記には「晴。皈京。疲レヲ覚ユ。」と書かれています。

⇒『甲子園会館と高松宮 補遺 その2』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 補遺』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その2』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その9 |

|---|

「甲子園会館の秋 その6」で、10月31日午前10時30分頃の「泉水」の映像を紹介しました。

秋から冬にかけて太陽の高度が低くなってくると、太陽光線が欄間窓から館内に入ってきます。そして、大体10時30分頃に、5つある欄間窓の中央から入ってくる太陽の光線が泉水の左右中央付近を照らします。

実際に欄間窓から光が射し始めてから消滅するまでは2時間30分以上かかるようです。もちろん、雨や曇りの日などには光は入ってきませんし、晴れていても2時間30分にわたって雲に邪魔されずに太陽光が入ってくる日はそう滅多にはありません。11月17日は、そう滅多にない天候に恵まれた日でした。

この日(11月17日)の太陽が創りだした光の軌跡を写真でご覧ください。

また、10月31日との光の高さの違い(「甲子園会館の秋 その6」)にもご注目ください。

|

|

| ①09:25 | ②09:35 |

|

|

| ③09:45 | ④10:00 |

|

|

| ⑤10:30 | ⑥11:00 |

|

|

| ⑦11:30 | ⑧11:50 |

|

|

| ⑨12:00 | ⑩12:05 |

⇒『甲子園会館の秋 その8』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その7』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その8 |

|---|

甲子園会館西側通路脇のヒイラギ(柊)に白い小さな花がついています。花からはキンモクセイに似た、それよりずっと控え目な芳香が放たれています。「柊の花」は初冬の季語。

花は、香りはよいもののあまり目立たず、葉のほうがよく知られています。光沢のある厚手の葉は縁がギザギザで、先にはトゲがあり触れると痛みます。「ヒリヒリ痛む」という古語「疼(ひいら)ぐ」からヒイラギという和名が付けられたということです。

節分にイワシの頭をつけたヒイラギの枝を門戸に飾ると悪鬼を払うといわれ、「柊挿す」は晩冬の季語になっています。鬼だけでなく新型コロナ感染症も追い払ってくれることを期待したいものです。

|

南庭園に目を転じると、秋が一気に来ていました。

サクラは、落葉を始めていますが、鮮やかさを一層増しています。

|

|

ハゼはまだ4分程度の色づき加減といったところですが、紅葉は一日一日進んでいます。緑、エンジ、赤、黄などの色が混ざり、錦織りなすとはまさにこのことを言うのでしょう。

|

|

イロハモミジが爆発しかけています。今年は台風による落葉がなかったので、例年以上の鮮やかさが期待できそうです。コロナ禍の影響で恒例のライトアップは中止せざるを得ず、皆さまにあでやかな姿を見ていただけないのが心残りです。

|

|

⇒『甲子園会館の秋 その7』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館と高松宮 補遺 その2 |

|---|

昭和5年(1930年)4月23日、高松宮同妃両殿下は、兄である昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米諸国親善訪問の冒頭、竣工間もない甲子園ホテルに一泊されました。翌4月24日、神戸港第1突堤から日本郵船の欧州航路貨客船「鹿島丸」で出港。マルセーユへと向かいました。

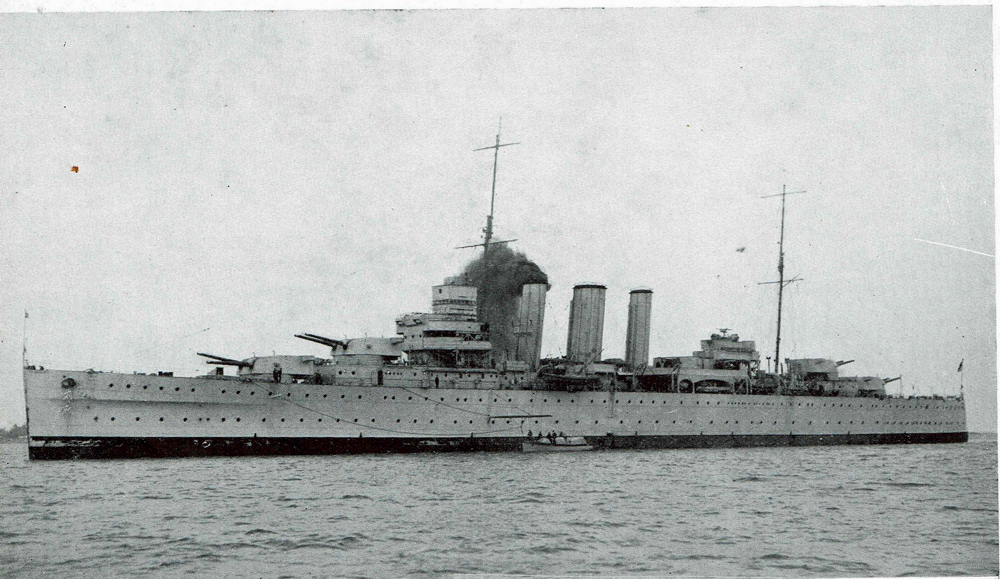

「甲子園会館と高松宮 その2」で、「鹿島丸」が午後3時に神戸港を出帆する際、「港内停泊中の英艦「コルゴール」では登舷礼で敬意を表し」と書いています。これは、同日(4月24日)の神戸新聞夕刊の記事に基づいたものです。しかし、英艦「コルゴール」なるものを、調べた範囲では特定することができませんでした。「コルゴール」に似たような艦名ではケント(KENT)級重巡洋艦「コーンウォール」(CORNWALL)があり、同艦は1928年5月に就役していることから時期的には合致します。

このことについて神戸新聞社と神戸市に対して照会していましたが、神戸市市民情報サービス課から回答をいただきました。同課によると、「所管部署に確認したところ、結論としては確定できなかったものの、昭和5年(1930年)4月23日の神戸新聞記事から見てイギリス重巡洋艦「CORNWALL」と見て間違いないかと考えられる」とのことでした。

4月23日の神戸新聞には、「英艦入港」という見出しで次のような報道がされています。

22日午後10時過ぎ英国東洋艦隊コンウオール号は神戸港外に碇泊。23日早朝入港。同艦は、高松宮同妃両殿下御乗船鹿島丸を横浜にお迎えして相前後に横浜を21日出発したもので、ドーデキング艦長はじめ493名の乗組員があって、29日まで神戸港に碇泊。同日威海衛に向かって出発する。

|

| イギリス重巡洋艦「コーンウォール」(CORNWALL) 世界海軍年鑑-「海と空」臨時号 昭和10年11月28日発行 海と空社 |

「コーンウォール」(CORNWALL)は、太平洋戦争初期の昭和17年(1942年)4月5日、セイロンの南東約320キロのインド洋で沈没しています。日本海軍の第一航空艦隊の空母搭載九九式艦爆隊の急降下爆撃により、重巡洋艦「ドーセットシャー」(DORSETSHIRE)とともに撃沈されたものです(セイロン沖海戦)。

高松宮ご夫妻乗船の「鹿島丸」が神戸港を出港する際、登舷礼で歓送した英国重巡洋艦「コーンウォール」が、その12年後に日本海軍の空母搭載機によって沈められた。このことを、日本海軍の将校でもある高松宮はどのような思いで受け止められたのでしょうか。

昭和17年4月当時、高松宮は海軍中佐で軍令部部員(第一部第一課)でした。軍令部は、天皇に直属した海軍の中央統括機関。天皇の統帥を輔翼する立場から、海軍全体の作戦・指揮を統括していました。なかでも、第一部第一課はまさに作戦・編成を担当する部署でした。軍令部時代の高松宮の日記について、「高松宮日記」(中央公論社)の編集責任者である小説家の阿川弘之氏は、「高松宮と海軍」(中公文庫)の中で次のように書いています。「大井さん」とあるのは、「高松宮日記」の編集委員であり、高松宮が海軍大学校甲種学生当時のクラスメイトであった大井篤・元大佐のことです。

各海域での各部隊、各艦艇の戦闘状況が、実に長々と克明に記入されるやうになる。作戦の最中枢に勤務される皇族の佐官で、他の部署へは配布しない最高機密の電報も全部眼を通してをられたからだらう、それに、将来海軍の実情、ほんとのことを陛下に進言せねばならぬ時、その正確な基礎資料になさるおつもりだつたらうと、大井さんが言ふのだが、それにしても激務の間、よくこれだけたつぷり、毎日々々日記をつけられたものだと、我々みんな驚いた。

昭和17年(1942年)の1月~9月分を収めた「高松宮日記 第四巻」(1996年7月、中央公論社)には、「コーンウォール」に関して次のように記されています。

| 4月5日(日) 曇、風強雨 | |||

| 第一航空艦隊「コロンボ」南西海ニテ巡洋艦2隻撃沈。 | |||

| 4月6日(月) 曇 | |||

| 第一航空艦隊(5-2100) 五日「セイロン」附近ニテ敵機60機撃墜、輸送船10隻余爆破。「コロンボ」ノ205°350′「カンバーランド」型2隻撃沈、附近ニ敵空母行動ノ疑アリ。明日索敵攻撃ノ予定。 | |||

| 4月10日(金) 曇 驟雨 荒風 | |||

| 第一航空艦隊(7-2200) 機動部隊五日(艦攻53、艦爆36、艦戦36)0900発進。 「コロンボ」攻撃。港内外、駆逐艦3、輸送船30、駆逐艦2、輸送船若干ヲ認ム。

|

|||

| 被害 「蒼」艦戦1、「瑞鶴」艦爆5、「翔鶴」艦爆1自爆。 五日1300、水偵ノ発見誘導ニヨリ、艦爆54コンウォール型、ロンドン型各1隻ヲ爆撃、25番47弾直撃撃沈、我被害ナシ。 |

|||

「蒼」というのは、航空母艦「蒼龍」のことです。

「25番」というのは250キログラム爆弾をいいます。

昭和17年(1942年)4月10日の「高松宮日記」では、4月5日にイギリスのコンウォール型とロンドン型の重巡洋艦を撃沈したという第一航空艦隊からのおそらく電報が軍令部に届いたということでしょう。しかし、「コ-ンウォール」そのものと特定したわけではありません。その後、おそらく撃沈した2隻の艦名は判明されたでしょうが、以後の「高松宮日記」にはそれらしい記述は見受けられないように思われます。したがって、残念ながら「コーンウォール」に対する高松宮の思いをうかがうことはできません。

⇒『甲子園会館と高松宮 補遺』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その2』はこちら

⇒『甲子園会館と高松宮 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その7 |

|---|

気温が下がるとともに、南庭園のサクラが一気に紅葉しました。まさに「桜紅葉(さくらもみじ)」の様相を呈しています。甲子園会館北側のサクラも紅葉し始めています。

|

| 桜紅葉(さくらもみじ)状態の南庭園 |

|

|

| 甲子園会館北側のサクラも色づき始めました | |

南庭園では、イロハモミジやハゼも色づき始めました。

季節の進行とともに、甲子園会館の庭園は日に日に姿を変えていきます。目が離せない毎日が続きます。

|

|

| 池越しに見た甲子園会館 イロハモミジが赤くなり始めました | |

|

|

| 本格的な紅葉が楽しみなイロハモミジ | |

⇒『甲子園会館の秋 その6』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その6 |

|---|

|

ヒツジ雲でしょうか、秋らしい雲が甲子園会館上空を覆っていました。

|

|

| 池越しに見た甲子園会館 紅葉が少し進みました | |

|

|

| 甲子園会館屋上から南庭園を望む サクラの紅葉が始まりました | |

「甲子園会館の秋 その4」から2週間が経ち、甲子園会館南庭園の紅葉が進んできました。サクラも紅葉が始まっています。

|

|

| 獲物を狙うハラビロカマキリ | ハギの蜜を吸うキチョウ |

|

|

| イチモンジセセリ | 色づいてきたナンテンの果実 |

ハギやナンバンギセルは盛りを過ぎて来ました。

南庭園の芝では、ハラビロカマキリが虎視眈々と獲物を待っています。

|

|

| 10月31日の「泉水」 冬至の頃に「光の演出」のクライマックスを迎えます | |

甲子園会館の西ホール(ホテル時代の大宴会場)の入口前に水鉢があり、「泉水」と呼ばれています。その上方には5つの欄間窓があり、12月の冬至頃の午前中、ここから入る太陽光が「泉水」中央に彫られた打出の小槌を照射します。この光景は、規模は小さいもののエジプトのアブ・シンベル神殿を彷彿させるものがあります。甲子園ホテルの設計者・遠藤新は、日射図を作成し、緻密な計算をしてこの光の演出を設計したのです。

10月31日午前10時30分頃の「泉水」の映像です。太陽の高度はまだ高く、欄間窓を通った太陽光は日華石の側壁の上部を照らしています。これから太陽の高度は低くなっていき、冬至の頃には打出の小槌をヒットするようになります。

⇒『甲子園会館の秋 その5』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その4』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その3』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その2』はこちら

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その5 |

|---|

|

甲子園会館の秋 その4 |

|---|

|

| 池越しに見た甲子園会館 画面右手ではカツラが黄葉しています |

甲子園会館南庭園にもいよいよ紅葉の時期が訪れてきました。

ハナミズキの果実と葉が赤く彩られたのに始まり、ヤマボウシやカツラの葉が黄色く色づいています。

これからは、桜紅葉(さくらもみじ)が見ごろになってくるでしょう。

甲子園会館では、例年11月末~12月初めにライトアップ行事を催してきましたが、今年はコロナ禍のために見送らざるを得ません。ライトアップの頃には、真赤に紅葉したハゼと甲子園会館の建物が絶妙のハーモニーを醸しだしてくれるはずです。

しかし、真打は何と言っても池の縁に植えられたイロハモミジです。目が覚めるような真紅の姿と甲子園会館の建物が水面に投影される様は、あたかも一幅の絵画を観るかのようです。

これからがますます楽しみな甲子園会館です。

|

|

| 甲子園会館屋上からの南庭園 左に黄葉したヤマボウシ、右に紅葉したハナミズキが見えます | |

|

|

| 赤くなったハナミズキの実と葉 | |

|

|

| ハギの花の蜜を吸うヤマトシジミ | ホタルガ |

|

甲子園会館と高松宮 補遺 |

|---|

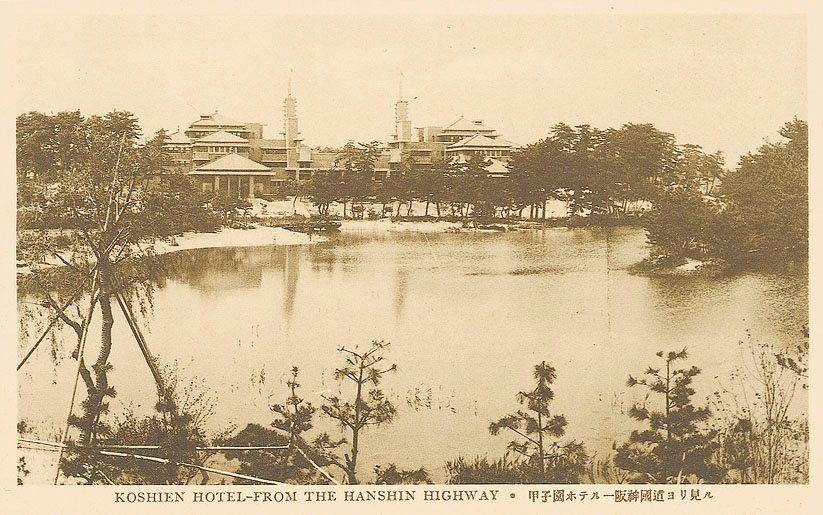

昭和5年(1930年)4月21日、結婚間もない高松宮同妃両殿下は、兄である昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米諸国親善訪問に東京を出発されました。同日、横浜より郵船「鹿島丸」(武田常蔵船長)に乗船。「鹿島丸」は、四日市に寄航した後、23日早朝大阪港に入港。両殿下は、自動車で開業間もない甲子園ホテルに同日午前に到着されました。午後は、有馬等をドライブ。夜はホテル正面広場を埋めた4千名の大提灯行列にホテル3階屋上の露台から応えられています。その夜はホテル西翼の3階で一泊。

4月24日、神戸港第1突堤を両殿下が乗船した「鹿島丸」が出港。門司、上海、香港、シンガポール、ペナン、コロンボ、アデン、スエズ、ポートサイド、ナポリを経てマルセーユへと向かいました。

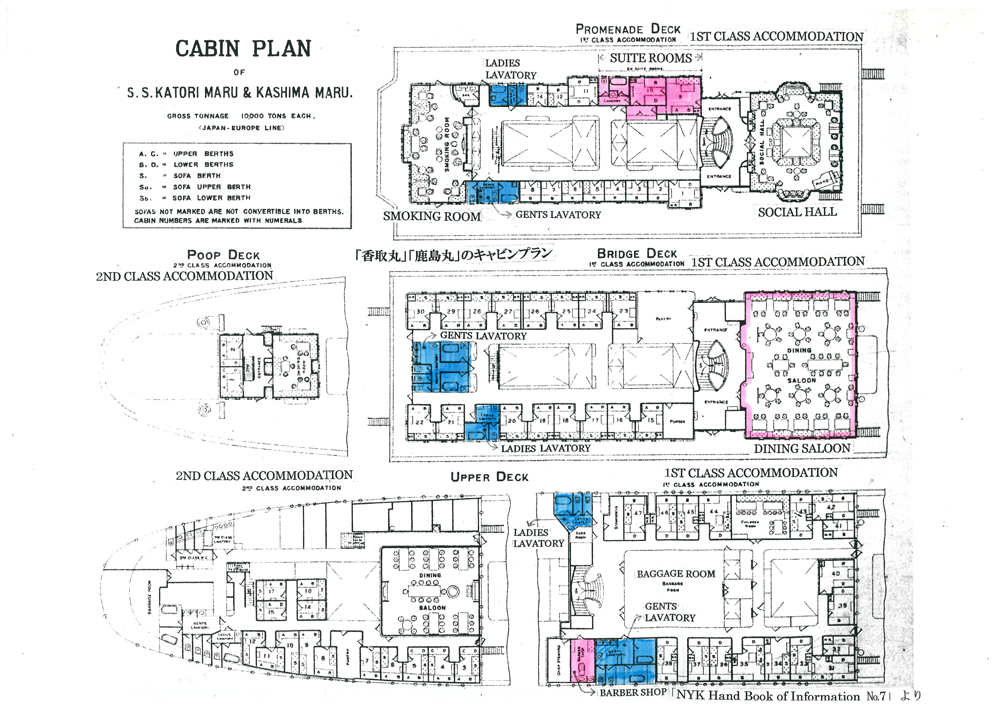

「鹿島丸」は、大正2年(1913年)10月に川崎造船所神戸で竣工した日本郵船の貨客船。同型の「香取丸」などと共に欧州航路に就航していました。

甲子園会館のホームページ「甲子園会館と高松宮」の「その1」と「その2」を見られた船舶研究家の方から「鹿島丸」のキャビンプラン等が寄せられました。

|

「鹿島丸」は、当時としては大型といっても総トン数はわずか10,559トンの貨客船。現代の10万トンを超える豪華客船とは比ぶべくもありません。

キャビンプランを見ながら、90年前のお二人の船上生活に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

ご夫妻が使用されたキャビンは、もちろんプロムナードデッキ(PROMENADE DECK)左舷のスィートルーム(SUITE ROOM)です。スィートルームには化粧室がありますが、1等船室にはなく、外にある化粧室を利用する必要がありました。

外国航路の船なので、西洋において最も忌避される忌み数である13号室はありません。しかし、日本の忌み数である4号室はありました。

「甲子園会館と高松宮 その1」では、横浜出港当日の夜に「B甲板食堂」で晩餐会が開かれた、とあります。また、大阪港に入港した朝、ご夫妻が細川侯爵夫妻らと「一般ダイニングルーム」で食事をされた、とあります。「その2」では、出港を控えた神戸港で、見送りの妃殿下の実母・徳川實枝子未亡人らと「サロン」でお別れにシャンパンで乾杯をした、とあります。当時の新聞が伝えた「B甲板食堂」、「一般ダイニングルーム」、「サロン」は、いずれもブリッジデッキ(BRIDGE DECK)のダイニングサロン(DINING SALOON)のことと思われます。

平野久美子著「高松宮同妃両殿下のグランド・ハネムーン」(2004年2月、中央公論新社)には次のように書かれています。

お二人が使用された一等船室は、六畳の居間と寝室と浴室など、計四室のスイートルーム。日本郵船では、一等食堂のテーブルや椅子を特別に誂えたが、「せっかく一般のものと同じ食堂に入る以上、特製品のイスなどに着くのは嫌いだ、旧来のもので沢山であるから、皆と同型のものを使用せよ。」という殿下の強い御意思で、一等船客と同じ席でお食事をしていただくことになった。また、「出入りの際の敬礼は、かえって窮屈に感ずるから止めにしてもらいたい」、「暑かろうから服装も自由にしたい」とのご希望があり、おかげで和気あいあいの船旅ができたと随行した特派員は伝えている。

航海の第一夜、ピンクのイブニングドレス姿の喜久子妃は、殿下に手を取られて食堂のテーブルにつかれ、他の一等船客とともにお食事を召し上がった。

高松宮同妃両殿下は、昭和5年(1930年)4月21日から翌年の6月11日まで、昭和天皇の名代としてヨーロッパ諸国、アメリカ、カナダを訪問。親善訪問の主要な目的の一つは、英国皇帝ジョージ5世(GEORGE Ⅴ)へのガーター勲章(THE GARTER)贈進の答礼でした。昭和4年(1929年)、ジョージ5世の名代として来日したグロスター公(DUKE OF GLOUCESTER、ジョージ5世の三男)が、イギリスの最高勲章であるガーター勲章を昭和天皇に贈進したことに対する答礼です。

グロスター公は、ケント(KENT)級重巡洋艦「サフォーク」(SUFFOLK)に乗艦して来日。「高松宮日記 第一巻」(1996年3月、中央公論社)によれば、昭和4年(1929年)5月2日、高松宮は昭和天皇のお供をして東京駅のホームでグロスター公を迎えています。午後8時からは秩父宮邸での晩餐会に出席。3日10時のガーター勲章贈献式、午後7時からの宮中晩餐会に出席。4日の昼は水交社でのグロスター公招宴、夜は英国大使館での晩餐会に出席。5日夕方には神宮競技場へ行き、英重巡洋艦「サフォーク」乗組員と関東学生選抜チームとのラグビー試合をグロスター公と観戦。7日は首相官邸でのグロスター公のための晩餐会及び夜会に出席。9日は宮中でのグロスター公お別れの午餐に出席。グロスター公は、5月23日に横浜を出港しています。

高松宮は、昭和12年(1937年)4月27日に映画「新しき土」を見ておられます。「高松宮日記 第二巻」(1995年6月、中央公論社)には、おばである竹田宮大妃(明治天皇の第6皇女)と北白川宮大妃(明治天皇の第7皇女)及び立花種勝氏と一緒に、職員も連れて見に行ったことが記されています。「新しき土」は、アーノルド・ファンク(Arnold Fanck)監督、原節子主演の日独合作映画です。甲子園ホテルもロケ地となり、東京の「ホテル ヨーロッパ」という設定で登場します。屋上庭園、南庭園、正面玄関など竣工から数年後の甲子園ホテルの麗姿を今でもDVDで楽しむことができます。高松宮は、新婚旅行ともいえる14か月にわたる長い欧米諸国親善訪問の冒頭に甲子園ホテルに一泊されました。屋上庭園では4千名の大提灯行列に応えられています。銀幕に登場する屋上庭園の映像は、一際懐かしくご覧になられたのではないでしょうか

⇒『 原節子が一躍銀幕のスターダムに駆け上がるきっかけとなった映画「新しき土」と旧甲子園ホテル(現・武庫川女子大学甲子園会館)』はこちら

|

BIGまつぼっくりを先着100名様にプレゼント! 「甲子園会館まつぼっくりアート展」も同時開催! |

|---|

|

5日にお知らせしたように、甲子園会館で採取した大王松(ダイオウショウ)の「BIGまつぼっくり」を先着100名様に差上げます(お⼀⼈様1個)。

同時にInstagramで「甲子園会館まつぼっくりアート展」を開催します。BIGまつぼっくりで作った力作を、ハッシュタグ「#甲子園会館」「#甲子園会館まつぼっくりアート」を付けてInstagramに投稿していただくとアート展へご参加いただけます。

BIGまつぼっくりについては次のことにご注意ください。

【ご注意いただきたいこと】

- まつぼっくりは自然の物のため、大きさや形状にはバラつきがあることをご了承ください。

- まつぼっくりは殺虫剤で処理をしていますが、異物などが残っている場合があります。

- まつぼっくりにはトゲがありますので、けがをしないようご注意ください。

申込み、お渡し要領は次のとおりです。

| 申込みフォーム |

| https://forms.gle/JDpEXFkFcKAGcFm16 |

| 申込み期間 |

|

10月15日(木)から(予定数に達したときに終了します) |

| お渡し期間 |

|

10月27日(火)~11月30日(月) |

| お渡し方法 |

|

原則、甲子園会館へ取りにお越しください。 |

| 問合せ先 |

|

武庫川女子大学甲子園会館庶務課 0798-67-0079 |

| 甲子園会館まつぼっくりアート展 |

|

Instagramで開催します。 |

|

甲子園会館の秋 その3 |

|---|

|

【予告】Instagramで「甲子園会館まつぼっくりアート展」を開催します ゆかりの「BIGまつぼっくり」を先着100名様に無料で提供。材料の一つとしてお使いください |

|---|

甲子園会館(旧甲子園ホテル)の東翼のそばに、大王松(だいおうしょうorだいおうまつ)という北アメリカ原産の松が一本生えています。戦前のホテル時代からあったもので、高さは4階の屋根を越えています。英名はlongleaf pine(長い葉の松)というように、3本が一組となった葉(三針葉)は長さが40cmになることもあります。

大王松のまつぼっくりは、長さが20cm以上にもなる「BIGまつぼっくり」です。オーナメントとして、フラワーアレンジメントや工作によく使われます。特に今の季節からは、クリスマスツリーやリースに引っ張りだこです。

この「BIGまつぼっくり」は、甲子園会館で通常1個200円で販売しているものです。

例年、11月末~12月初めに行っている甲子園会館ライトアップにあわせて、BIGまつぼっくりを使ったクラフト教室を開催していました。今年はコロナ禍により、残念ながらライトアップもクラフト教室も例年のように実施することができません。

そこで、今年は「BIGまつぼっくり」を先着100名様(おひとり様1個)に無料でお渡しします。BIGまつぼっくりを手作りのオーナメントに変身させませんか??

Instagramで「甲子園会館まつぼっくりアート展」を企画していますので、ハッシュタグ「#甲子園会館」「#甲子園会館まつぼっくりアート」を付けてInstagramに投稿していただくとアート展への参加も可能です!

BIGまつぼっくりの申込み、お渡し情報は決まり次第お知らせいたします。

★最新情報はこちらをご覧ください(10月9日更新)。

|

甲子園会館の秋 その2 |

|---|

|

| 甲子園会館に帰ってきた赤とんぼ(アキアカネ) |

真夏の暑いときにはどこへ行っていたのか、姿を消していた赤とんぼ(アキアカネ)が、甲子園会館に戻ってきました。

南庭園のハナミズキが赤い果実をつけています。葉もこれから紅葉が進むことでしょう。

ナンテンも果実をつけています。今はまだ青いですが、季節の進行とともに熟していき、おなじみの赤い実となります。

本格的な秋がもうそこまで来ています。

|

|

| ハナミズキの赤い果実 | |

|

|

| ナンテンの果実 | イチモンジセセリ |

|

|

| ヒョウモンチョウ | ヤマトシジミ |

⇒『甲子園会館の秋 その1』はこちら

|

甲子園会館の秋 その1 |

|---|

|

| 南庭園池の畔のススキ |

台風10号の通過とともに、さしも猛威を振った暑さも和らぎ、朝夕は秋の気配を感じるようになりました。立秋はとっくに過ぎていますが、体感的には秋立ちぬといったところでしょうか。

甲子園会館でも、あれほどうるさく鳴いていたクマゼミの声が途絶え、時折りツクツクボウシの鳴き声を耳にするばかりです。

南庭園の池の畔では、ススキが花穂をつけ、ハギが赤紫の花を咲かせています。ハギの花に、キチョウやクマバチなどが訪れているのを目にする昨今です。

季節は暦どおり着実に進んでいきます。秋はこれから本番を迎え、甲子園会館庭園は錦色に変化していくことでしょう。この素晴らしい情景の移ろいを、今後順次紹介してまいります。

|

| ハギ |

|

|

| キチョウ | クマバチ |

|

甲子園会館(旧甲子園ホテル)を映像でご見学ください |

|---|

武庫川女子大学甲子園会館(旧甲子園ホテル)では、新型コロナウイルス感染症拡大により、現在、一般見学の受け入れを休止しています。そこで、3本の映像を作成し、申込みをされた方に、10月の3日間限定でYouTubeにより配信します。 これは、兵庫県阪神南県民センター主催「阪神地域オープンミュージアム無料開放DAY」に、「オンラインミュージアム」として映像で参加するものです。

|

| 1. 申込み期間 |

| 2020年9月15日(火)~9月28日(月) |

| 2. 申込み方法 |

|

下記リンク先から申込みください。申し込まれた方には9月30日頃に映像のURLをメールにてお知らせします。 |

| 3. 映像配信期間 |

|

10月2日(金)0時~4日(日)23時59分まで |

| 4. 問い合わせ先 |

|

【オンラインミュージアムに関すること】 【申込み方法に関すること】 |

| 5. 発信映像 |

①「過去・現在・未来」(13分23秒)昭和5年(1930年)甲子園ホテルとして建設され、今日に至る90年間の甲子園会館の歴史をホテル時代の写真・絵はがきをまじえ、分かりやすく説明します。今回初めて公開する貴重な写真もあります。ドローンによる甲子園会館の動画は未来へとつながっていきます。 ②「建築の魅力」(16分08秒)建築に興味がある方にぜひ見ていただきたい中級編。 ③「春夏秋冬」(5分48秒)甲子園会館の四季を60枚の写真で紹介します。 ナレーションは入れてませんので、音楽とともにゆっくりと画像をお楽しみください。 |

| 6. トレーラー |

|

現在、YouTubeにてトレーラーが公開されていますので、是非ご覧ください。 |

|

「エール」にエール! その3 |

|---|

NHK連続テレビ小説(朝ドラ)「エール」の主人公・古山裕一のモデルは、昭和を代表する作曲家・古関裕而。古関は、日本コロムビアと昭和5年(1930年)に作曲家として専属契約を結びます。奇しくも甲子園ホテル竣工の年。古関は、翌昭和6年(1931年)に早稲田大学の応援歌「紺碧の空」を作曲します。評判がよく、同年10月に「日米野球行進曲」、昭和9年(1934年)8月に「都市対抗野球行進曲」を作曲することになります。

この頃は早慶戦の絶頂期でした。その人気をあてこんで多くのSPレコードが発売されました。その盛況ぶりは、永田陽一著「ベーブ・ルースは、なぜ甲子園でホームランを打てなかったのか」(2019年12月24日 東方出版)に詳しく書かれています。花菱アチャコ・横山エンタツの「漫才早慶戦」、柳家金語楼の「落語早慶野球戦」をはじめ、浪花節、都々逸、小唄などの演芸ものや、慶応のエースであった宮武三郎の「スポーツ忘れ得ぬ早慶戦の思い出」という全編独白の回想レコードも出されたそうです。日本で初めての野球実況ラジオ放送は、昭和2年(1927年)8月13日、甲子園での第13回中等学校優勝野球大会でした。同年10月には東京六大学の実況中継が始まっています。昭和5年(1930年)には、「東の空にカラスが」の名文句で有名なJOAKアナウンサー松内則三による架空試合「運動スケッチ早慶大野球戦」が発売され、15万枚のベストセラーになっています。「早稲田」「慶応」の単独ではなく、両校の文字がある早慶戦を扱ったさまざまなジャンルのSPレコードは37枚にものぼったといいます。

当時隆盛を極めていた大学野球や中等学校野球に対し、本格的なプロ野球リーグである「日本職業野球連盟」(東京巨人軍、大阪タイガース、東京セネタース、名古屋軍、阪急、大東京、名古屋金鯱)の創立は昭和11年(1936年)2月と、その歴史は浅いものでした。こうした背景の下、古関がプロ野球球団の最古の応援歌「大阪タイガースの歌」を作曲した意義について、辻田真佐憲氏は「古関裕而の昭和史 国民を背負った作曲家」(2020年3月20日 文春新書)で、次のように述べています。

現代からは想像がつかないが、アマチュアリズムこそ美しいとされていた時代に、「試合で報酬を得る」プロ野球は評判が悪かった。そこで古関の出番だった。もともと「崇高」な大学野球と「堕落した」プロ野球は並ぶはずがなかった。だが、あえて「紺碧の空」と同じ作曲者を起用することで、あたかもプロ野球と大学野球が並列するかのような印象が与えられる。今日「古関裕而は『紺碧の空』も『六甲颪』も作曲した」と当たり前のように記述されるのも、そうしたイメージ戦略のたまものにほかならない。プロ野球最古の応援歌として、「六甲颪」の果たした役割は少なくない。

「大阪タイガースの歌」は、中野忠晴が吹き込んだオリジナル盤レコードも関係者に配布する200枚しか作られず、全くマイナーだったといいます。

大阪タイガースは、「日本職業野球連盟」の公式戦開幕前の昭和11年(1936年)3月25日、甲子園ホテルのバンケットホールで披露宴を張り、その席上で「大阪タイガースの歌」を発表しました。招待者は在阪の知名士約200人といいますから、おそらくレコードの多くはそこで配られたのでしょう。一般にはほとんど出回らなかったことになります。

「六甲おろし」が広く認知されるようになるのは、昭和36年(1961年)4月1日、球団名が「阪神タイガース」に改称され、歌詞の「大阪タイガース」という箇所を「阪神タイガース」に変えて以降ということになります。

刑部芳則氏はその著書「古関裕而-流行作曲家と激動の昭和」(2019年11月25日 中公新書)で、こう記しています。

古関の長男正裕によれば、昭和60年に阪神タイガースが21年ぶりにリーグ優勝し、さらに初制覇することになる日本シリーズでそれがよく流されたときには「父も忘れていたくらいです」という。したがって、翌61年1月のインタビューで古関が「大阪タイガースの歌はボクの曲の中でもとりわけ気に入っているんです。今聞いても若々しく、力強い気分になれるでしょ」というのは、リップサービスの感じがする。古関自身が忘れていた「大阪タイガースの歌」は、半世紀の時を経て認知されるようになったのである。

「六甲おろし」が一般に知られるようになったのには、朝日放送ラジオの朝の生番組が大きく寄与したと言えるでしょう。昭和46年(1971年)以降、「おはようパーソナリティ中村鋭一です」で、阪神タイガースが勝利した翌日は「六甲おろし」を歌ったことがきっかけで聴取者等に広がっていきました。「六甲おろし」という通称も中村が考案したとされています。タイガースが勝利した翌日に「六甲おろし」を歌うという風習は、昭和52年(1977年)からの後番組「おはようパーソナリティ道上洋三です」へと引き継がれています。昭和60年(1985年)にタイガースが日本一になってからは、「六甲おろし」は全国的に知られるようになりました。

古関の唯一無二の自伝と言われている「古関裕而 鐘よ鳴り響け」が発刊されたのは昭和55年(1980年)であり、タイガースが日本一になる以前のことです。令和元年(2019年)、集英社より「鐘よ鳴り響け 古関裕而自伝」として文庫化されましたが、本文あるいは巻末の作品リストともに「大阪タイガースの歌」について触れられていないのは、刑部氏が書いているように古関自身が忘れていたということかもしれません。

「大阪タイガースの歌」がいかに名曲とはいえ、200枚のレコードを球団に納めただけであり、古関は市中で実際に曲を聴くこともなかったでしょう。忘れていたというのも、4千曲以上も作曲してきた証しといえるのかもしれません。

阪神甲子園球場は、阪神電鉄により大正13年(1924年)に建設。甲子(きのえね)の年だったことから甲子園大運動場と命名されたものです。その7年後の昭和5年(1930年)、同じく阪神電鉄により甲子園ホテルが建設されました。いずれも施工は大林組でした。

こうした縁もあり、現在、甲子園球場のライト側外野フェンスに武庫川女子大学の広告看板が掲げられています。球場へ行かれたときや、テレビでの野球観戦の際にはご注目ください。

|

| 甲子園球場では、タイガース勝利後などに「六甲おろし」が流され、トラファンが熱唱する光景が日常でした。 新型コロナウイルス感染症が早く収束し、以前のような応援風景が復活することを祈っています |

|

「エール」にエール! その2 |

|---|

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて放送を休止し、第1回から再放送しているNHKの朝ドラ「エール」は、来月14日から放送が再開されることになったということです。

このドラマの主人公・古山裕一のモデルとなったのは作曲家・古関裕而。古関が作曲した「大阪タイガースの歌」が、昭和11年(1936年)3月25日、甲子園ホテル大宴会場(バンケットホール)で発表されました。現在の武庫川女子大学甲子園会館西ホールです。作詞は、詩人としても知られた佐藤惣之助。「大阪タイガースの歌」は現在の「阪神タイガースの歌」であり、一般には「六甲おろし」と呼ばれています。甲子園会館は「六甲おろし」のメッカであり、来年は初披露から85年を迎えます。また、「六甲おろし」は、福島民報社が実施した古関メロディーの人気投票で、なんと6位に入っています。

こうしたことから、「六甲おろし」が「エール」の画面に何らかの形で登場するのではないかと淡い期待を抱いていました。コロナ禍により放送が一時休止される直前の6月22日、第61回の放送でそれが突如実現しました。番組の冒頭にいきなり掛布雅之氏が出演したのです。現在、「ハンシン・レジェンド・テラー」(HANSHIN LEGEND TELLER)を務めているかつての「ミスタータイガース」です。古山裕一がコロンブスレコードと契約して5年が経ち、大ヒットはあまりないながらも、作曲家として安定してきた時期を迎えていました。プロデューサー・廿日市(古田新太)と裕一が、「大阪タイガース」の球団事務所を訪れ、「大阪タイガースの歌」のレコードを納品します。受け取るのは球団幹部・掛田寅男(掛布雅之)。大阪タイガースの名前入りのハッピを着た掛田は、「おおきに!おおきに!」と笑顔で応対。裕一と肩を組んで「大阪タイガースの歌」を熱唱します。短いシーンではありましたが、番組「エール」からタイガースファンへの熱い、熱いエールとなりました。

|

| 「大阪タイガースの歌」(六甲おろし)が初めて披露された旧甲子園ホテル バンケットホール(現・武庫川女子大学甲子園会館西ホール) |

⇒『「エール」にエール!その1』はこちら

|

甲子園会館と高松宮 その2 |

|---|

昭和5年(1930年)4月21日、結婚間もない高松宮同妃両殿下が、兄である昭和天皇の名代として14か月にわたる欧米諸国親善訪問に東京を出発されました。同日、横浜より郵船「鹿島丸」に乗船。「鹿島丸」は、四日市に寄航した後、4月23日早朝大阪港に入港。両殿下は、自動車で阪神国道等を通って開業間もない甲子園ホテルに23日午前に到着されています。午後は、有馬等をドライブして夕方にホテルへ戻られました。夜はホテル正面広場を埋めた4千名の大提灯行列に、自らも提灯を手にホテル3階屋上の露台から応えられています。その夜はホテル西翼の3階で一泊されました。詳しくは「甲子園会館と高松宮 その1」をご覧ください。

|

|

絵はがき(甲子園ホテルー前堤ヨリ見タル正面) 北側から見た甲子園ホテル 昭和5年(1930年)4月23日の夜、4千名の大提灯行列が甲子園ホテル正面広場を埋めました。高松宮同妃両殿下は、ホテル中央の3階屋上露台に立ち、提灯行列に応えられました |

翌4月24日、両殿下は7時半ごろ(6時という報道もある)に起床。3階別室で朝食の後、皇太后陛下へ出発以来の消息を認(したた)められました。午前10時(9時半という報道もある)ごろ、折からこぼれてきたぬか雨の中を、両殿下は石川別当、山縣式部官、落合御用取扱、林支配人夫妻、ホテル社長井上周氏令嬢らを伴って松林に囲まれたホテルの裏庭、池の畔りを散策。写真班員の求めに応じて夫妻で太鼓橋の上に立ち、山縣式部官に「山縣上手にとれるかね」と微笑。服装は、殿下は前日と同様の濃茶の瀟洒な背広、妃殿下はライトブラウンのアフタヌーンドレス。清澄の大気溢れる武庫川の墨絵のような風光を賞覧され、10時30分お部屋へ戻られました。この時、前夜何らの連絡もなく来神されトア・ホテルに宿泊中の徳川實枝子未亡人(妃殿下の実母)から電話がかかり、「船までお見送りする」との旨を伝えられました。両殿下は殊の外喜ばれ「ぜひホテルまで――」と伝えられ、未亡人は11時20分にやってこられます。これより先、「鹿島丸」で門司まで見送りされる竹田宮大妃殿下と禮子女王殿下は10時19分に三ノ宮駅に到着。小憩の後、兵庫県庁差回しの自動車で午前11時に甲子園ホテルに到着されています。両殿下がお迎えの上、お部屋で歓談。やがて實枝子未亡人が到着され、賑やかな午餐となりました。殊に妃殿下はすでに東京で別れの名残りを惜しまれた母君が思いもかけず再び見えたので、ご機嫌殊に麗しくいろいろと打ち解けた話が次から次へと交わされ、陸上における最後の送別の宴ともいうべきこの食卓は殊のほか美しく賑わったように見受けられたということです。

両殿下は午後1時、兵庫県差回しの自動車「515」号でホテルを出発。自動車列には、竹田宮大妃殿下同姫君、山縣式部官、石川随員、高橋兵庫県知事、坂間内務部長、藤岡警察部長、林第四師団長、黒瀬神戸市長、半井大阪府知事代理、植場兵庫県知事官房主事が扈従し阪神国道を西へ、神戸市へと向かいました。沿道には関西学院、御影師範、甲陽中学、甲南高校、甲南高女や、今津、鳴尾、瓦木、芝、西宮、大社、精道、本山、本庄、魚崎、住吉、御影、西灘、六甲、西郷の各市町村の学生、青年団、在郷軍人団、婦人会員、処女会員や多数の市民等が日の丸の旗を持って奉送。両殿下が会釈をしつつ、敏馬から葺合署前を坂口通に出、上筒井市電線を西へ、加納町を西折してトアロードを南下、海岸通、京橋を経て午後1時50分、美しく紅白の幔幕で飾られた第1突堤上屋に到着されました。税関構内付近には、県立一中を初め、県立第一高女その他各男女中等学校生徒約7千人、橘小学校初め神戸全市の小学校6年生以上男女児童約1万人、在郷軍人300名、青年団員800名、青訓生200名、婦人団員500名が整列し、国旗を高く振りかざし万歳を唱和してご奉送。両殿下は午後2時、篠崎税関長の先導で竹田宮大妃、同姫君も一緒に特別タラップより「鹿島丸」に乗船。部屋で小憩の後、サロンで徳川實枝子未亡人らとお別れにシャンパンで乾杯。見送りのため京都から来船の久邇宮多嘉王殿下、同妃殿下と別れのあいさつを交わし、午後3時出帆。竹田宮大妃殿下と禮子女王殿下は見送りのため門司まで乗船されました。

港内停泊中の英艦「コルゴール」では登舷礼で敬意を表し、港の彼方では神戸高等商船のカッター十余りが櫂立ての礼で旅路の平安を祈りました。櫂立ての礼については、4月23日の神戸又新日報が、24日午前9時30分、神戸高等商船学校の全校生徒400余名、教員14名が分乗した10隻のカッターを本庄村深江の同校より神戸岩屋沖合5千メートルの海上に「深江丸」が曳航、同日午後に「鹿島丸」が30メートル先に迫ったとき、号令により一斉に櫂立ての礼を行い、指揮者及び艇長は起立して敬礼を行う予定である旨報道しています。

|

|

絵はがき(甲子園ホテルー阪神国道ヨリ見ル) 現在の国道2号から見た甲子園ホテル 高松宮同妃両殿下が、昭和5年(1930年)4月23日に宿泊され、翌24日の朝、お二人は2万余坪といわれた庭や池の畔を散策されました |

4月22日の大阪朝日新聞に「大阪湾を望む 清らけき御部屋-高松宮両殿下をお迎へする甲子園ホテルの準備」として、以下のとおり林支配人の談話などが掲載されています。

けふ鹿島丸で横浜を御鹿島立ち遊ばされた高松宮、同妃両殿下には23日午前6時大阪築港に御寄港御上陸、自動車に召して阪神沿線甲子園ホテルに向はせられ同夜は同ホテルに御一泊の御予定である。光栄に浴する甲子園ホテルはこの15日開業したばかり、宮家からの御内命を拝した林支配人以下感激してお迎への準備万般を進め21日中には兵庫県当局の下検分を受ける、両殿下の御室並に扈従の人々のためには同ホテル西翼3階の203号から225号までの中13室を御用に当てるべくそのうち219号を中心とした南向、庭園を距てて阪神国道を見下し遠く武庫川の清流、群青の松林の彼方大阪湾を展望する一廓を両殿下の御用に御準備申上げてゐる。なお国道上甲子園口からホテル玄関までの道路は21日朝から約60名の人夫が清掃中で、ホテルは挙げて光栄の日を待ち奉ってゐる

林支配人は語る

「まだ詳しいことは申上げ兼ねるが光栄の御用を仰せつかったのはほんたうです、開業日浅く広く存在を知られてゐないほどのこのホテルへ両殿下をお迎へすることは何んとも申しやうのない感激に堪へぬ栄誉です、誠心誠意奉仕し御旅情をお慰め申上げたいと思って従業員一同緊張して当日をお待ち申上げてゐます」

なほ両殿下は同ホテル御着後或は六甲山へドライヴ遊ばすやも知れぬといふのでその方面の御準備も申上げてゐる

4月23日の神戸又新日報には「大阪湾をひと眼に 武庫川の白砂を見おろす 甲子園ホテルの御仮泊準備」として、以下の記事が掲載されています。

けふ特使宮を迎へて御仮泊の光栄に浴する阪神沿線甲子園ホテルでは22日早朝から林専務の指揮で百名にちかい事務員や女中さん、ボーイさんたちが万々手落ちのないやう準備に大多忙を極めてゐる、15日開業したばかりの真あたらしいものであるのに特に玄関などは塗りかへて豪奢な回転ドアには「ペンキ塗立」の不調和な貼紙さへあるといふ始末。

◇

殿下の御居間は遠くは大阪湾の海波を一眸に収め、近くは武庫川の白砂を瞰下することの出来るホテル中で一番眺望のきく3階の219号室が特に選ばれてあるが、この部屋とてもまだ何らの飾りとてもなく、応接間の方は十畳敷位の広さでマホガニー製のテーブルに椅子が五ツばかりあるだけ、御寝室の方にはベッドが二ツに椅子が二ツ、それに瀟洒な化粧鏡と洋箪笥が一ツづつの八畳敷ぐらゐのものでまだ何ら御旅情をなぐさめ参らすやうな装飾など施してない事は林専務も恐懼してゐたが、高橋知事から献上の牡丹はいづれこの部屋に飾られて殿下をお慰め参らすであらう。

◇

妃殿下の御居間は殿下のと廊下一ツ距てた221号室、六畳の日本間を御選定申し上げてあるが、どちらの御部屋も卵色の壁に薄鼠のカーテンが下ろしてあり、御休養にはこの上もない恰好なお部屋だと拝察された。

◇

まだ同ホテルでは御膳部などの事については何らの御指図を受けてゐないが23日の昼、晩、24日の朝昼の4回の御下命あるものとしてコック長の鹿中君は今からあれ、これと頭をなやましている、地下室の料理場で同君は語る

私は今まで帝国ホテルや華族会館などに永い間コックをして居りまして宮様方の御料理を差し上げた経験をもって居りますが一体に高貴な方々は、みんな畏れおほい程、簡単なものを御好みになるやうです、今度も多分洋食の方を御下命になることと思ひますが、さうするとまづ昼はスープにおさかな、今頃でしたら生きの好い車海老とか上品で味の軽いまな鰹のやうなものそれに肉か鳥、お野菜などのやうなものです、又夜は澄ましスープとか新しい魚とかを差し上げますがとに角近ごろ宮様方の御嗜好は品数が少なくてうまいものをといふ御注文が多いやうですから、何れをも御下命のあり次第腕によりをかけて参らするつもりです。

◇

なほ殿下の御一行は23日午前9時ホテル御着、24日は正午から午後1時までの間に御出発といふ御予定となってゐるので林専務は23日は鹿島丸まで御出迎への上親しく御先導申し上げ、さらに24日は殿下にお供して神戸まで御見送りするはずである。同専務は感激の面もちで語る。

開業後日もなく、まだ何ら準備も整ってゐないとき、特に宮家からの御下命で誠に恐燿してゐる次第です、ただこの上はこの光栄に反かぬやう、係員をあげて最善の奉仕をいたしたいと存じて居ります。

◇

また両殿下御仮泊について特にお側ちかく奉仕する林専務夫人は豊頬に喜びの色をたたへて語る。

何しろまだ新しいもんですからそそうのないやうにとそればかりを念じて居ります、この光栄を一代のこととして一心に御仕へ申したいと思ひます、殊に畏いことでは御座いますが御聡明なる妃殿下の、何かと御物語りの御相手にでもなれば身に余る光栄で御座います。

新聞各紙には、次のような高松宮同妃両殿下の甲子園ホテル宿泊に関係した写真が掲載されています。

| 大阪朝日新聞 | |

| 4月24日 | 鹿島丸からランチに乗り換えられる両殿下(23日) |

| 甲子園ホテル屋上庭園での両殿下(23日) | |

| 甲子園ホテル屋上露台から提灯行列に応える両殿下(23日) | |

| 提灯行列の最後に行われた甲子園ホテル前での万歳三唱(23日) | |

| 4月25日 | 甲子園ホテル玄関での竹田宮大妃殿下と禮子女王殿下(24日) |

| 甲子園ホテル玄関での徳川實枝子未亡人(24日) | |

| 大阪毎日新聞 | |

| 4月24日 | 大阪築港大桟橋に上陸される両殿下(23日) |

| 甲子園ホテル屋上庭園での両殿下(23日) | |

| 神戸新聞 | |

| 4月24日朝刊 | 甲子園ホテル屋上庭園での両殿下(23日) |

| 有馬瑞寶寺での両殿下(23日) | |

| 甲子園ホテル屋上露台から提灯行列に応える両殿下(23日) | |

| 甲子園ホテル前での提灯行列(23日) | |

| 4月24日夕刊 | 甲子園ホテル庭園太鼓橋上での両殿下(24日) |

| 神戸又新日報 | |

| 4月24日 | 甲子園ホテル屋上庭園での両殿下(23日) |

昭和11年(1936年)3月25日、甲子園ホテルの大宴会場(バンケットホール)で「大阪タイガースの歌」が発表されました。現在の「阪神タイガースの歌」、俗に「六甲おろし」と呼ばれている曲です。作詞は佐藤惣之助、作曲は古関裕而。古関が、後に妻となる内山金子に昭和5年3月頃に送った手紙では、9月8日に日本郵船の「鹿島丸」に乗って横浜を出発し、10月27日にロンドンへ到着する予定だと伝えています。古関の渡英は実現しませんでしたが、高松宮両殿下と古関が甲子園ホテル以外に「鹿島丸」というつながりがあったことになります。

「鹿島丸」は、大正2年(1913年)10月川崎造船所神戸で竣工した日本郵船の10,559総トンの貨客船です。欧州航路の大型貨客船として活躍しましたが、太平洋戦争中の統制で船舶運営会の使用船となります。陸軍部隊を搬送中の昭和18年(1943年)9月27日、仏印カムラン湾の南南東約100マイルで、アメリカ潜水艦「ボーンフィッシュ」(USS BONEFISH SS-223)の雷撃を受け沈没しています。

同じ日本郵船の所属船で、甲子園ホテルとほとんど同時期に竣工した貨客船があります。昭和5年(1930年)4月25日に横浜船渠で竣工した「氷川丸」(11,622総トン)です。北米航路シアトル線に就航しますが、太平洋戦争直前、海軍に徴用され特設病院船に改装。戦後は、GHQの日本商船管理局(SCAJAP)により帰国者の引揚げ任務に従事。さらに国内航路に就航した後、昭和28年(1953年)シアトル航路に復帰。昭和35年(1960年)の航海をもって引退し、日本郵船のシアトル定期客船サービスも幕を閉じます。昭和36年(1961年)から横浜港山下公園に係留され、平成28年(2016年)には、戦前の日本で建造され現存する唯一の貨客船として国の重要文化財(歴史資料)に指定されています。

|

| 氷川丸の絵はがき |

|

| 横浜港山下公園の「氷川丸」 |

「氷川丸」の内装は、コンペによりフランス人マルク・シモンが担当しており、当時世界最先端のアール・デコ(Art Déco)が採用されたといいます。甲子園ホテルの意匠もアール・デコの影響を受けているといわれており、比べてみるのも趣きがあるかもしれません。

|

| 「氷川丸」の階段付近の意匠 |

|

甲子園会館と高松宮 その1 |

|---|

武庫川女子大学甲子園会館の前身は甲子園ホテルです。甲子園ホテルの開業は昭和5年(1930年)4月15日と当時の新聞には書かれています。

ところが、甲子園ホテルの竣工、開業の日については、これまでいろいろな表記がされています。例えば、新建築社が昭和5年(1930年)7月15日に発行した「新建築」第6巻第7号(毎月1回発行)は、「甲子園ホテル號」ですが、その50ページには昭和5年4月竣工とあります。阪神電気鉄道株式会社が昭和30年(1955年)4月1日に発行した「輸送奉仕の五十年」25ページには「昭和5年5月末当社の融資によって上甲子園の一角に甲子園ホテルが建設された。」とあり、196ページの年譜では、昭和5年(1930年)5月31日「甲子園ホテル竣工」と明記されています。西宮市鳴尾区有財産管理委員会が平成17年(2005年)3月31日に発行した「鳴尾村誌1889-1951」394ページには「昭和5年(1930)5月31日、鳴尾村大字小曽根字戸崎の地に甲子園ホテルは開業した。」と記されており、673ページの鳴尾村関連年表でも同様に記載されています。

大阪朝日新聞や神戸又新日報では、初めに記したように昭和5年(1930年)4月15日開業と報じています。神戸新聞では、使用開始に関して次のように細かく報じています。4月10日の同紙には、「甲子園ホテルは外部の工事を終り、目下内部の施工を急ぎつつあるが、まだ県から使用認可の指令が出ない。併し宴会場は完成したので、7日その筋の諒解を得て非公式に初めて使用した」とあります。14日には、「甲子園ホテルは既に宴会場、その他一部の仮使用を黙認されつつあるが、近くその筋で厳密なる検査を遂げた上、多分15日頃から全体の仮使用、即ち旅客の宿泊をもせしめることとなる模様である」と報道しています。19日には、「本月15日漸く仮使用認可を得たばかりの甲子園ホテルは……」とあります。23日には、「甲子園ホテルは愈よ14日付で建築、営業共に建築使用認可の指令が下った」と報じています。

新聞報道からすると、甲子園ホテルは4月15日頃には事実上営業を開始したと思われますが、そのわずか8日後の4月23日、高松宮同妃両殿下が甲子園ホテルに宿泊されています。

高松宮宣仁親王は、大正天皇と貞明皇后の第3皇男子として明治38年(1905年)1月3日出生。大正天皇の第1皇男子は昭和天皇、第2皇男子は秩父宮殿下、第4皇男子は三笠宮殿下です。

高松宮は、大正13年(1924年)に海軍兵学校を卒業し海軍へ。甲子園ホテルに宿泊された昭和5年(1930年)4月時点では中尉になっていました。当時の新聞では親しく「海の宮」さまと記されています。

昭和5年(1930年)2月4日、徳川喜久子と婚儀。喜久子の祖父は最後の征夷大将軍・徳川慶喜、父は公爵・徳川慶久。それぞれ一文字を取り喜久子と名付けられました。宣仁親王満25歳、喜久子姫満18歳のときに結婚されています。

結婚間もない昭和5年(1930年)4月21日、お二人は東京を出発、同日横浜解䌫の郵船「鹿島丸」で、マルセイユへ向け、船名通りの鹿島立ちをされます。兄・昭和天皇の名代として、14か月にわたり欧米諸国を親善訪問し、サンフランシスコ、ホノルル経由で昭和6年6月に帰国されています。

昭和5年(1930年)4月22日の神戸又新日報等では、外遊の旅程は大体次のように内定していると報じています。4月24日午後3時神戸港出発。25日午前9時門司着、26日正午門司発。28日午前5時上海着、29日上海発。5月2日香港。8日シンガポール。10日ペナン。14日コロンボ。22日アデン。27日スエズ着。28日ポートサイド発。31日ナポリ着。6月2日マルセーユ上陸。マルセーユ上陸後6月3日パリ着・滞在。8日パリ発スイス国名勝地旅行。21日パリへ帰還。26日パリ発ロンドンへ。6月26日より約2週間ロンドン滞在、この間英国皇帝ジョージ5世へガーター勲章贈進の答礼、皇太子はじめ各皇族方訪問。7月11日ロンドン発。パリへ帰還後、ブラッセル(ベルギー)、ヘーグ(オランダ)、ベルリン(ドイツ)、ストックホルム(スエーデン)、オスロ(ノルウェイ)、コペンハーゲン(デンマーク)、ワルソー(ポーランド)各国都市巡遊。11月3日マドリッド(スペイン)着、マドリッド滞在中スペイン国皇帝アルフォンゾ第13世へ日本国の最高勲章である大勲位菊花章頸飾を贈進。以後、ポルトガル、イタリー国内を巡遊、プリオニー(イタリア)で越年。さらに南欧の旅を続け、ギリシャ、トルコをはじめバルカン諸国、ハンガリー、オーストリア、南ドイツ、フランス各地旅行。3月6日頃再びロンドン着、21日頃ロンドン出発。3月下旬、大西洋を渡ってアメリカへ。ニューヨーク、ワシントン、フィラデルフィア、オタワ(カナダ)、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ等米国大都市を巡遊。サンフランシスコより乗船。ハワイで邦人移住者の熱誠なる歓迎を受け、欧米22か国の巡歴を終え5月帰朝の予定。なお、英国のキングジョージ5世へのガーター勲章贈進の答礼というのは、昭和4年(1929年)5月、英国王ジョージ5世の名代として来日したグロスター公(ジョージ5世の三男)が、昭和天皇にガーター勲章を贈進したことに対する答礼をいいます。

この長い旅路の途中、両殿下が陸上で最初に宿泊されたのが甲子園ホテルでした。

現在、甲子園会館には、両殿下宿泊に関するホテルが持っていたであろう資料は一切残されていません。高松宮は、海軍兵学校予科在校中の大正10年1月1日から昭和22年11月にわたって計20冊の親王日記を書き残されています。これは全8巻の「高松宮日記」として中央公論社より発刊されていますが、昭和4年末から約3年間は空白であり、残念ながら甲子園ホテルに宿泊された2日間のご様子をうかがうことはできません。

そこで、当時の新聞各紙(大阪朝日、大阪毎日、神戸、神戸又新日報)からご宿泊前後の状況を拾い上げてみました。新聞により職名など記載内容が異なるものがあることをお断りしておきます。

お二人は、昭和5年(1930年)4月21日、東京駅を午後1時10分に出発し、同日、郵船「鹿島丸」で午後3時横浜を出港。殿下一行を細川護立侯爵夫妻が神戸までお見送りしています。東京湾を南下する「鹿島丸」の上空には9機の飛行船が舞い、軽巡洋艦「北上」と4隻の駆逐艦、4隻の潜水艦が隊列を組んで左右を囲みます。礼砲や登舷礼に対し、殿下は妃殿下とともに甲板に立ち、海軍中尉の通常礼装で挙手の礼を返されます。午後4時「北上」艦上の軍楽隊が最後の送別曲を演奏。殿下は午後6時に入浴し、背広姿で妃殿下と甲板を散策。午後7時、B甲板食堂で晩餐会が開かれ、殿下はタキシード、妃殿下はピンク色のイブニングドレスで、一行12名とともに18名の一般船客及び新聞記者と食事をし、9時過ぎにお寝みになられています。

「鹿島丸」は、22日午前6時に四日市に寄航した後、4月23日大阪港に入港しました。殿下は朝まだき5時に目覚められ、プロムナードデッキを妃殿下と逍遥。殿下は御付の者に「昨夜は静かだったからよく眠れたろう」などと気軽に話しかけられています。06:45大阪港外着。検疫後7時過ぎ入港、7時30分(7時10分という報道もある)、11番ブイ(南1番ブイという報道もある)に繋留。大阪湾内に仮泊中の軽巡洋艦「龍田」は艦長以下全乗員が登舷礼で奉迎、軍楽隊は「ブリタニア海上の精華」を奏しました。殿下は海軍中尉の正装で船橋上に直立、挙手の礼を返されました。

|

| 高松宮同妃両殿下が欧米諸国親善訪問のため、昭和5年(1930年)横浜からマルセイユまで乗船された郵船「鹿島丸」 |

ブイに繋留されるや真っ先に谷川「龍田」艦長が乗船。ついで人々を満載した十余隻のランチが「鹿島丸」に着き、林第四師団長を先頭に、関大阪市長、児玉・加々美両大阪市助役、柴田大阪府知事代理半井内務部長、蔵原警察部長、加藤税関長、薄大阪府会議長などが次々と船室へ伺候しました。大阪府から鶴の羽細工の精巧な造花、関大阪市長から「産業大観」「行幸記念文集」並びにスイカ・メロン等の果物一籠を献上。

8時30分、両殿下は一般ダイニングルームで山縣式部官、細川侯爵夫妻らと談笑のうちに食事をされました。「大阪で下船されるのは残念だ」と細川侯爵夫妻の下船を惜しまれています。

小憩の後お召しかえ。殿下は濃茶の瀟洒な背広に淡緑色(薄鼠)の合オーバー、茶のボックスに淡青色の中折れ帽、妃殿下はライトブラウンのアフターヌーンドレスにイエローシューズ、ブラウンにクリーム色を取り込んだ帽子を召し大阪税関のランチ「鶴丸」に移乗、午前9時10分築港大桟橋に上陸。9時15分大阪府差回しの自動車「大5000」号に乗車。落合、山木両御用掛が同乗。十数台の自動車を従えて、築港大桟橋より市電築港線を北へ本田通、川口通、安治川、上福島通を経て阪神国道へ。一路甲子園ホテルへ向かわれました。兵庫県では、21日午後4時に植場兵庫県知事官房主事以下県吏員により、殿下一行が使用される西3階の客室全部など甲子園ホテルの下検分を行っています。下検分後、植場主事は「建物が新らしく装飾もけばけばしくなく格別模様更へなどをしなくともよくこれなら両殿下の御居室として御選択を願へると存じます」と語っています。通路にあたる港区を初め西、北、此花、西淀川各区や阪神国道沿線市町村では、大阪医大予科の生徒や小、中学校児童、生徒をはじめ青年団員、在郷軍人、青年訓練所員など各種団体員や一般市民が沿道に並び奉迎しました。地元鳴尾村では村名誉職をはじめ小学校児童、各種団体員全部が甲子園ホテル前に整列。奉迎の列は築港から甲子園までおよそ15マイルにわたって延々と打ち続いたそうです。沿道の各戸には国旗が掲げられ、ホテル前の広場には、鳴尾小学生、鳴尾消防組、武庫郡下青年団代表などがそれぞれ校旗、団旗を翻して約1千名。国道入口にかけて東西に長蛇の奉拝者2千余名が整列。両殿下出迎えのため、早朝よりホテルに入った高橋兵庫県知事夫妻、黒瀬神戸市長夫妻、藤岡警察部長夫妻、紅野西宮市長、辰馬半右衛門鳴尾村長、田崎神戸商大学長、小関神戸高等商船学校長、丸山甲南高校長、櫟木郵船神戸支店長、辰馬吉左衛門元貴族院議員、弘世助太郎日本生命社長、小野寺海軍少将、永宮海軍主計少将、林愛作甲子園ホテル支配人夫妻などが正面玄関前に整列して到着をお待ちしました。甲子園ホテルの左右の塔上のマストには高らかに大きな国旗が掲揚されました。

9時50分(9時55分あるいは10時という報道もある)、大阪府差回しの自動車「大5000」号が甲子園ホテルに到着。山縣式部官、石川別当、水野海軍少佐、坂本御用掛(医博)、黒田宮内属、澁谷宮内属、山本侍女、細川侯爵ら及び迎えに大阪まで行った植場兵庫県知事官房主事、大阪から奉送した大阪府知事代理の半井内務部長、蔵原大阪府警察部長、関大阪市長、林第四師団長、谷川「龍田」艦長などの自動車が続いて到着。両殿下は林支配人の案内でエレベーターで西館3階南面221号室に入られました。お部屋はホテルで一番に眺望のよい南のコーナーで、両殿下はご機嫌麗しく、お部屋にて高橋兵庫県知事夫妻、黒瀬神戸市長夫妻、藤岡兵庫県警察部長夫妻、海軍監督官小野寺少将、永宮海軍主計少将、紅野西宮市長、辰馬吉左衛門元貴族院議員、辰馬勇治郎氏、田崎神戸商大学長、小関神戸高等商船校長、櫟木郵船神戸支店長その他奉迎者全員の拝謁を受けられました。

高橋兵庫県知事から川邉郡長尾村園芸組合が育成した牡丹50本を有馬産の青竹籠に盛花としたものを献上。高橋雅子愛国婦人会兵庫県支部長(県知事夫人)から妃殿下に青果一籠が献上されました。

小憩の後、林支配人の案内で西館より東館2階、食堂、広間などホテル各室を巡覧。中央の露台で写真班の記念撮影に応じました。殿下は林支配人に「六甲山がそんなに険しいのだったら僕が運転しようか」と気軽に声をかけられ、妃殿下もお相手の林夫人に言葉をかけられていました。お召しかえのうえ正午過ぎ、階下の一般大食堂でフランス式の昼餐。高橋兵庫県知事夫妻を初めホテル玄関前で奉迎した数十名も同じ食堂で13の卓にわかれて陪食。この間官幣大社伏見稲荷神社高木宮司、同廣田神社吉井宮司が持参した海路御平安の護符を献上しています。

午後は六甲登山を予定されていたが、有馬へ成られることに変更。小憩後、両殿下には山縣、石川別当以下の随員、細川護立侯爵夫妻らが同伴し、午後2時頃に兵庫県差回しの自動車でホテルを出発。遠藤西宮署長の先導で、高橋知事、坂間、藤岡両部長、田中県警務課長以下を従え、自動車数台を連ね、新緑の武庫川ドライヴ・ウェイを北へ。高橋知事が案内して仁川、宝塚を経て、生瀬より船阪街道に入り有馬七曲りの嶮を通過、峠に迫る裏六甲の絶景を賞でられつつ午後3時頃有馬町に着かれた。名刹瑞寶寺の庭園に設けられた休憩所にて10分間休憩。つつじと若楓の彩り美しい同園をおよそ30分間散策。新緑の温泉の町を俯瞰の後、午後3時半再び自動車で有馬街道を神有電鉄線に沿って一路裏六甲の山容を賞でられつつ神戸背山小部の峠を越え十国岩の奇勝などを殊の外興深気に眺められつつ神戸市奥平野に。神戸市内では、多数の市民が奉迎しているなかを山手通より県庁前を経て上筒井へ。南下して阪神国道に出、一路東へ。多数の奉迎の民衆に会釈をしながら午後5時半(5時15分あるいは17分という報道もある)甲子園ホテルに帰還された。約3時間、45マイルの長い山間のドライブでした。なお、兵庫県では、コースに当たる道路の破損個所を21日以降に修繕しています。

夕刻よりは県主催地元市町村の約4千名(5千名という報道もある)の大提灯行列が催され、両殿下が甲子園ホテル露台に出られると聞き伝え、刻々集まる人が増加。阪神国道電車、同バスなどは全くこぼれるような満員続き。午後7時ごろにはホテルをめぐる広場という広場を埋めつくし約3万の人出といわれています。提灯行列に加わる小学校児童その他各団体は午後6時ごろより続々予定の阪神電車甲子園支線沿線に集合。西宮市、芝村、瓦木村、今津町を先頭の第一隊とし、鳴尾村、大社村、尼崎市、小田村、大庄村を第二隊に、甲陽中学、尼崎中学、御影師範生徒を第三隊とし総勢約五千余。三国谷県学務課長指揮の下にラッパを先頭に7時半行進を開始。えんえん十余町にわたる提灯行列は阪神国道武庫大橋西詰のスロープを大橋西袂まで進み左に折れ武庫川西堤防を甲子園ホテル裏に回りさらに左折してホテル正面広場に向かったが、先頭はすでにホテル前に到着しているのに最後部隊はなお出発地点にあるという有様。ホテルを一周してなお余り、全部がホテル前に到着、西宮市、芝、瓦木、今津、鳴尾、大庄、尼崎、小田、大社、甲陽中学、御影師範、尼崎中学の順位で整列を終わったのが8時20分、ホテル前を全く火の海と化し去ったといいます。

一方、ドライブを終えてホテルに戻られた両殿下は、入浴、お召しかえの上、近侍の方々を召され食堂にて晩餐。デザートコースに入ってから、殿下の所望により軽やかで華やかなビクターのワルツ。近侍から提灯行列の話を聞かれた殿下はタキシード姿で、妃殿下は白色のイブニングドレスの上に軽く海老茶色のオーバーをまとい、午後8時ホテル3階正面の露台に。殿下は左手に提灯を持ち、御附きの者に紅提灯を振らせられて会釈された。妃殿下は手ずから提灯を持ち、時折これを振られるなど御興深げのようでした。8時20分、高橋知事の発声で両殿下の万歳を三唱、一同これに和して解散。両殿下は10時過ぎにお休みになられた。

両殿下の六甲山ドライブを昭和5年4月24日の大阪毎日新聞阪神版は次のように伝えています。

妃殿下御微笑の種をお蒔き遊ばさる

有馬へドライヴ遊ばされて……

どこまでも御気軽な殿下

◇…御下山の表ドライヴ・ウエイが危険なので六甲山頂へ御成りの儀は……と御附の方から御取止めを願ふと「そんなに危険なら僕が運転してやってもいいよ」と軽い御冗談を投げられるほど平民的な海の宮様、殿下は海と同様に山にかけても御強いこととも拝される

◇…午後2時甲子園ホテル御出発の両殿下御一行は六甲頂上御成りだけは御取止めになったが新緑の武庫川ドライヴ・ウエイを北へ宝塚を午後2時半御通過、あの有馬七曲りの険道さへ少しの御驚きもなく有馬の古刹瑞寶寺に御着

◇…渓流のせせらぎ、新緑、つつじの寺内に御休憩、鼓の瀧を親に持つ下流の子瀧、豊太閤のしつらへたと称せられる石の碁盤などを御覧、盤面に配された黒白の石、対局者の床几代りの腰掛石などにしばし御目とめられて殿下は「白が勝ちさうだ腰掛石が平たくて楽に打てるか……」などなど妃殿下の御微笑の種を御蒔きになられるなどいと御睦まじいドライヴと拝された

◇…沿道に旗振ながら万歳を叫ぶ小学生、不動の姿勢で昔を偲ばせる在郷軍人が堵列する中を奥平野-上筒井-阪神国道を経て甲子園ホテルへ御帰りかくて内地山川と最後の御訣別と拝せられる3時間40マイルにおよぶ六甲一巡ドライヴを御恙なく終らせられた

|

| 高松宮同妃両殿下が、昭和5年(1930年)4月23日の夜、甲子園ホテル正面広場を埋めた4千名の大提灯行列に、自らも提灯を手に応えられたホテル3階の露台 露台直下の2階はカードルーム(現在は応接室)、1階は正面玄関に当たります |

|

Webで200余りの願い事をお寄せいただきました -星に願いを@甲子園会館 |

|---|

|

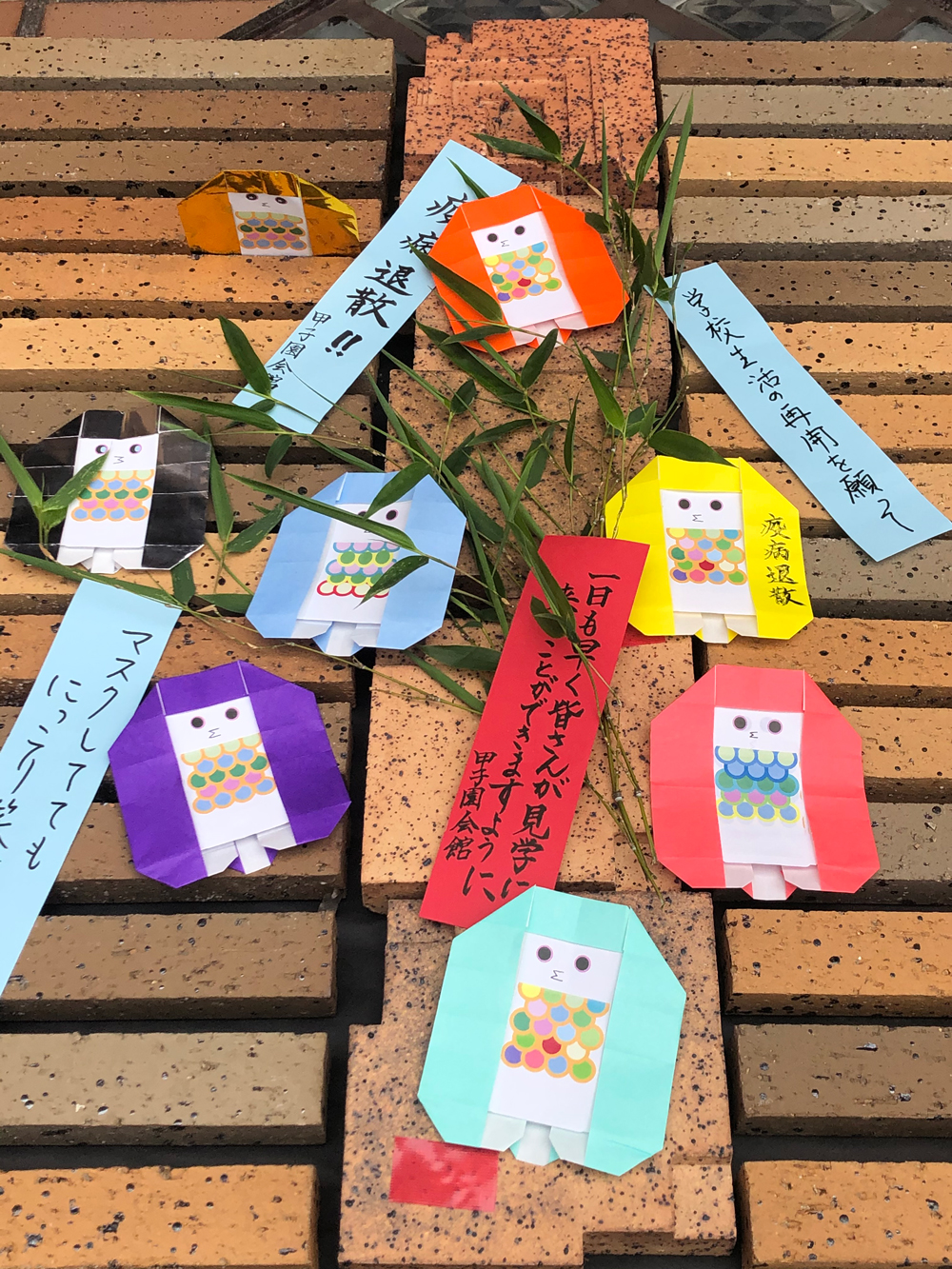

武庫川女子大学甲子園会館では、6月8日以来「星に願いを@甲子園会館」と題して、七夕の笹飾りに託す願い事をWebで募集していました。7月5日に締め切ったところ、200余りの願い事が寄せられました。お送りいただいた皆様の願いは、短冊に出力し、3本の笹に結び付けました。Web以外にも手書きの短冊が30ほど届けられています。その他、甲子園会館職員が手作りしたアマビエなどの飾り約80個も笹に結び付けました。

甲子園会館では、平成28年(2016年)から毎年7月に、「七夕の夕べ」として七夕にちなんだ見学会を夕方に開催してきました。これは、甲子園会館をガイドが約90分間案内し、西ホール(甲子園ホテル時代の大宴会場)で夕食を召し上がっていただいた後、大学筝曲部の琴の演奏をお楽しみいただく。そして、職員手作りのランタンが灯った幻想的な庭園を散歩しながら帰路についていただくという、人気のメニューでした。見学会の一環として笹を飾り、見学者に願い事を短冊に書いて笹に付けていただいていました。ところが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、見学会を開催できませんでした。そこで、「星に願いを@甲子園会館」として、この七夕飾りの短冊への願い事だけをWebで募集したものです。

笹飾りには職員手作りのアマビエをたくさん付けました。甲子園会館の玄関にもアマビエを飾っています。新型コロナウイルス感染症が一刻も早く収束し、来年は「七夕の夕べ」特別見学会が実施できますよう星に願いをかけた次第です。

|

|

|

|

| 甲子園会館玄関のアマビエ |

|

池の端にヒッソリと―ネジバナ |

|---|

7月に入り、甲子園会館ではクマゼミの声が聞こえるようになりました。梅雨のさなかのまだまだ僅かな鳴き声ですが、やがては大合唱が響くことでしょう。庭園では、アジサイのほか、クチナシの白い花がいたるところに咲き、甘い香りを届けてくれています。

ふと、池の縁の足下を見ると、ピンクの可憐な花が目に留まりました。花が茎の周りにらせん状に並んでいます。花がねじれて付いていることが和名の由来となったネジバナです。別名モジズリ。そういえば、この花のことではなく「しのぶもぢずり」という染物のことのようですが、百人一首に「陸奥(みちのく)のしのぶもぢずり誰(たれ)ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」という片思い、忍ぶ恋の歌がありましたね。

池では、アメンボが表面張力を利用して水面をスイスイと動き回っています。

|

|

|

願い事は7月5日までにお送りください -星に願いを@甲子園会館 |

|---|

|

甲子園会館では、「星に願いを@甲子園会館」を6月8日から実施しています。これは、皆様の願い事をWebで送っていただき、甲子園会館の職員が短冊に出力し、笹に飾り付けるものです。現在、170以上の願い事が届いています。最初の頃は「コロナに負けるな」とか「コロナが終息しますように」といったコロナウイルスに関連した願い事が多く見られました。プロ野球が開幕されると、阪神ファンや広島カープファンからの応援メッセージも増えています。お子さんからの「もっとはやくはしれるようになりたい」という微笑ましい願いも届いています。「ダイエットに成功しますように」といった涙ぐましいもの、「宝くじが当りますように」といった誰もが願うメッセージも届いています。

現在届いている願い事の一部を短冊に出力し、2本の笹に飾りましたので、ご覧ください。

なお、願い事は7月5日まで受け付けています。皆さまの願いが星に通じますよう、ドンドンお送りください。

7日にはすべての短冊と飾りを笹に付け、このホームページで公開する予定です。どうかお楽しみに。

願いごとは、こちらから

【受付期限】 7月5日まで

【応募フォーム】https://forms.gle/Ve6Y8bzSfwbWEEW98

【問合わせ】 甲子園会館庶務課 0798-67-0290

|

|

甲子園会館を取り上げた本が久しぶりに出版されました |

|---|

|

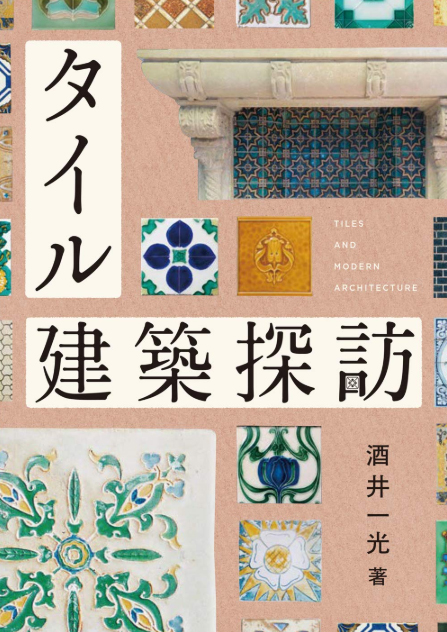

著者=酒井一光 本書は、2018年に逝去された大阪歴史博物館の主任学芸員、故酒井一光氏が雑誌「タイルの本」に2007年12月号から2016年9月号まで87回にわたって連載した『新タイル建築探訪』全回分を収録したものです。 「タイルの本」に、甲子園会館(旧甲子園ホテル)は、2011年3月号の第39回「新タイル建築探訪」に前篇、同年4月号の第40回に後篇が取り上げられました。 甲子園会館は、前篇のみだしリード部分に「多彩な外観と呼応するタイルの量・質感」、後編には「ふぞろいのタイルたちが生みだすハーモニー」とあるように、タイルに重点を置きながら、建築史家の視点から建物や歴史についても写真16点を使って詳細に紹介されています。 |

|

甲子園会館がロケ地となった「ALWAYS続・三丁目の夕日」 |

|---|

|

| ①回転ドアを通って主人公の茶川竜之介(吉岡秀隆)がホテルに入ってきます |

甲子園会館をロケ地として撮影された劇場映画は、甲子園ホテル時代の「新しき土」を含めると4作品あります。

「新しき土」は、昭和12年(1937年)公開の日独合作映画。デビュー間もない原節子が銀幕の大スターに登るきっかけとなりました。甲子園ホテルは、東京の「ホテル ヨーロッパ」という設定で登場します。

武庫川学院が甲子園会館を取得した昭和40年(1965年)以降では、3作品が劇場で公開されています。平成19年(2007年)公開の「ALWAYS 続・三丁目の夕日」、平成27年(2015年)公開の「日本のいちばん長い日」、平成28年(2016年)公開の「秘密 THE TOP SECRET」です。

「新しき土」については、平成30年(2018年)10月19日のホームページで紹介しています(記事はこちら)。今回は、甲子園会館となって初めて撮られた「ALWAYS 続・三丁目の夕日」について紹介いたしましょう。昭和33年(1958年)の東京の下町を舞台にした「ALWAYS三丁目の夕日」(2005年11月5日公開)の続編です。昭和34年(1959年)の夕日町三丁目に住む人々を描いています。当時の港区愛宕界隈を想定しているといわれています。西岸良平の漫画「三丁目の夕日」が原作。監督は山崎貴。平成19年(2007年)11月3日公開。東宝の配給です。

前作「ALWAYS三丁目の夕日」のあらすじは次のようです。

夕日町三丁目にある有限会社鈴木オートとその向かいにある駄菓子屋「茶川商店」の住人を中心に物語は展開します。鈴木オートは、社長の鈴木則文(堤真一)、妻トモエ(薬師丸ひろ子)、長男一平(小清水一揮)、従業員で青森から集団就職でやってきた星野六子(堀北真希)の一家。茶川商店の経営者茶川竜之介(吉岡秀隆)は東大卒であり、芥川賞を受賞して小説家として一本立ちすることを目論んでいるが、不選考ばかりで児童向け冒険小説で食いつないでいます。茶川は、居酒屋のおかみ石崎ヒロミ(小雪)に知人の息子古行淳之介(須賀健太)を押し付けられ、同居することとなります。茶川はヒロミに指輪の箱だけを渡してプロポーズ。ヒロミは左手の薬指に指輪を通す真似事をしてくれとせがみます。ところが、ヒロミは突如、父親の借金のカタにストリップ劇場の踊り子となり姿を消してしまいます。淳之介を実父川渕康成(小日向文世)が引取りに来るが、淳之介は茶川の下に逃げ帰ってきます。

「ALWAYS 続・三丁目の夕日」では、川渕が再び淳之介を連れ戻しに来ます。茶川は人並みの暮らしを淳之介にさせると約束。川渕は、約束が守られていないという確証を得たら必ず連れて帰るという言葉を残して去って行きます。

則文の従兄である鈴木大作(平田満)が、事業に失敗し出稼ぎに行くため、娘の美加(彩夢)が則文一家に預けられることになりました。お嬢様育ちの美加は、最初はなかなかなじめないでいたが、だんだん則文一家の一員になっていきます。

茶川は、東京大学文学部同窓会に出席。会場のホテルの廊下で、学友3人が自分の噂話をしているのを聞いてしまいます。3人の会話は、「でも、あいつ、芥川賞の最終選考までいったんだろう」「ばか言え。予備審査の対象になっただけだろ。予備審査なんて文芸誌に載れば誰でも対象なんだよ」「なんだよ、そうなんかよ。俺、昔、自慢されたことあるんだぜ」「それしか自慢することないんだから、あいつ」という傷つけられるものでした。

同窓会から帰ってきた茶川を、淳之介の担任の山村先生(吹石一恵)が待っていました。淳之介は給食費を納めておらず、そのため給食を食べずに我慢していたことを知らされます。茶川は淳之介を問い詰め、値上がりした米代に給食費を充てていたと聞かされます。

茶川は、王手興産社長秘書・佐竹幸弘(小木茂光)に羽田空港のデッキに連れて行かれます。そこで待っていたのは、サンフランシスコへ商談で出かける直前の淳之介の父親・川渕社長。川渕社長は、淳之介が茶川の懐を案じて給食を我慢したことを聞いており、茶川に淳之介の将来を考えて手放す決心をするよう迫ります。茶川は、養っていけることを証明するチャンスをもう一度くれるよう懇願。証明できなかったときは、そのときはいいねという言葉を残して川渕は日航のDC-6型機でアメリカへ出発しました。

その夜、茶川は酔っぱらって帰宅。翌朝、店を休業し、芥川賞受賞に向け黙々と執筆を始めます。それを見た則文一家は、淳之介を預かり、茶川の食事の世話も引き受けます。

茶川は、一心不乱に小説を書き上げます。やがて、詰めかけた新聞記者から芥川賞の最終選考に残ったことを知らされます。

同僚から茶川が芥川賞の最終選考に残っていることを聞かされたヒロミは、掲載誌「純青」を買いに行きます。しかし、先輩踊り子・梅子(手塚理美)の、私らみたいなのが周りをうろちょろしたら迷惑、という言葉を思い出し、買うのを思いとどまります。

芥川賞の社内委員・松下忠信(浅野和之)と名乗る男が現れ、受賞を確実にするには接待費用が必要だとだまし、則文をはじめ、最初は渋っていた茶川や六子、三丁目の住民からもお金を巻き上げます。

茶川は、則文が運転する車でヒロミに会いにストリップ劇場へ行くが、同僚の踊り子から大阪の金持ちと結婚するため勤めを辞めたと聞かされます。茶川がストリップ劇場に行っている間に、ヒロミは茶川の家にやってきてカレーを作ります。そして、「ありがとう」と書いたメモを指輪のケースに残して、泣きながら立ち去ります。

芥川賞発表の日、鈴木オートには三丁目の住民や新聞記者が詰めかけます。川渕社長も結果を見届けにやってきます。

六子は、外出先からの帰り道、青森から東京へ集団就職で一緒に出てきた同級生の中山武雄(浅利陽介)が松下忠信と組んで偽ブランドの万年筆を売っている現場に出くわします。武雄を問いただし、武雄が茶川のことを松下に話したことが分かります。

茶川に電話がかかり、落選したことを知らされます。則文が電話で確認するが、松下という社内委員はいないと言われます。

顛末を知った川渕社長は、賞を金で買おうとしたのは全く噴飯ものだ。こうした低級な詐欺にひっかかるのは人間が低級だからだ。同情に値しない。第一、落選したのは茶川の実力だ。約束は守ってもらうとして、淳之介を連れて行こうとします。そして、才能がないんだからもともと無理だったのだ。やり直すなら若いうちがいい。なんなら下請け会社に就職口を探してやってもいいと川渕社長。

そういうことは読んでから言えと則文は「純青」を出してきます。トモエも六子も三丁目の住民も読んでおり、良かった、泣いちゃった、気持ちが温かくなった、すばらしい小説だ、気持ちが伝わってくる、などと次々に感想を言い合います。則文は、今すぐ読めと、川渕社長に雑誌を渡します。それは、「踊り子」と題したヒロミを題材にした私小説であり、ヒロミに対する茶川の思いを吐露したものだったのです。

東京駅で、ヒロミは踊り子・梅子から茶川の作品が載った雑誌「純青」を餞別に渡され、神戸行の特急「こだま」に乗車します。車内で「踊り子」を読み、茶川の真心をあらためて知ります。

縁側に腰掛けて読み終えた川渕社長は、実に君らしい。引き裂かれた2人が最後には結ばれる。願望であり、実に甘い。現実はこうはいかんよ、と茶川に意見を言います。茶川は、たしかにそうです、現実はこうはいかない、と答えます。

淳之介を外へ連れ出した茶川は、淳之介の頭を撫でて納得させようとするが、3人で一緒に暮らすんでしょ、僕は絶対にいやだと納得しません。

そこへヒロミが現れます。茶川のことをきっぱり忘れて大阪へ行こうと思ったが、途中から引き返してきた。こんな小説を読んだらどこへも行けない、とヒロミ。

抱き合う3人を見て、去って行く川渕社長。頭を下げる茶川。

東京タワー展望台から夕日を眺める鈴木オートの4人。

茶川とヒロミと淳之介が日本橋の上から夕日を眺めるところで大団円を迎えます。

甲子園会館がロケ地となったのは、東京大学文学部同窓会の会場であるホテルのシーンです。映画では1分少しの短い時間ですが、茶川が芥川賞に再挑戦するきっかけとなる象徴的な場面です。映画ではホテル名は表示されていませんが、「日刊スポーツ」2007年(平成19年)10月27日号によれば、帝国ホテルの設定ということです。山崎貴監督の言葉として「明治村(愛知県犬山市)に保存されていると聞いて見に行ったが、床などがコンクリートになっていて使えなかった。人に聞いてここに来たら本物以上に本物らしかった」と紹介されています。

甲子園会館でのシーンでは、まず会館内から玄関入口をカメラは捉えます。回転ドアを通って茶川が入ってきます(上部①の写真)。ホテルマンが、茶川に招待状を示すように求めている間に学友が入ってきます。学友3人が立ち話をしているところを、カメラは東側から西廊下や泉水を背景に捉えます(=下部②の写真)。次に、カメラは西側から、西の飾り柱付近で3人が立ち話をしているのを東廊下を背景に捉えます。茶川は玄関を入ったところで呆然と肩を落として3人の会話を聞いています(=下部③の写真)。

甲子園会館での撮影は、平成19年(2007年)3月16日と17日の2日間にわたって行われました。来館した主な俳優は、主演である茶川竜之介役の吉岡秀隆ほかです。映画のエンドロールに「ロケ地協力 武庫川女子大学甲子園会館」、「エキストラ 兵庫県・甲子園会館撮影参加者26名」と入っています。エキストラには、西宮市役所の職員が協力。エキストラは、ヘアメイクスタッフにより事前に頭髪チェックを受け、昭和34年当時の髪型に散髪して撮影に臨みました。

また、平成19年(2007年)10月21日(日)、甲子園会館西ホールにおいて、読売新聞大阪本社広告局主催による特別試写会と山崎貴監督のトークイベントが行われました。トークイベントには、武庫川女子大学生活環境学科の横川公子教授と学生が参加しました。

本映画では、ミニチュアとVFX(CG)で昭和を再現しています。昭和33年に運転を開始したばかりの特急「こだま」号が印象的に登場しています(=下部④の写真)。ヒロミが東京駅で「こだま」に乗り込むシーンは、神戸市兵庫区の川崎重工業兵庫工場前に展示されている「こだま」を使って撮影されています。車内シーンは、大阪市にあった交通科学博物館の車両で、走行シーンは精巧なミニチュアを走らせて撮影を行っています。

|

| ②ホテルの廊下で学友が茶川の噂話をしています (東側から泉水を背景に撮影) |

|

| ③飾り柱の下で学友が立ち話をするのを茶川が見つめているシーンが撮られました (西側から東側廊下を背景に) |

|

| ④特急「こだま」神戸市兵庫区の川崎重工業兵庫工場 (ヒロミが大阪へ向け東京駅から乗車しました) |

|

百花繚乱 その3(アカンサス・アジサイ・キョウチクトウ) |

|---|

|

百花繚乱 その2(ハナショウブ) |

|---|

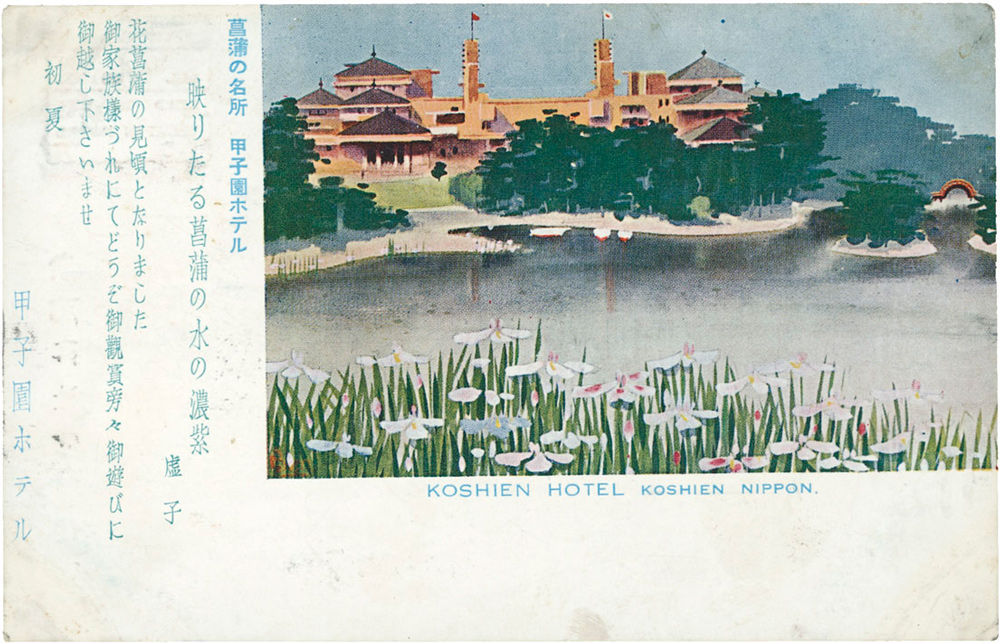

甲子園ホテルの時代、建物の南側に「大湯池」という溜池がありました。阪神国道(現在の国道2号)近くまで達する大きな池で、屋形船を浮かべてホテル利用客が舟遊びに興じていました。水辺には、名物になるくらいたくさんのハナショウブが咲いていました。当時の絵はがきに「菖蒲の名所 甲子園ホテル」として、ハナショウブや大湯池、甲子園ホテルが描かれたものがあります。

現在の甲子園会館南庭園は、平成2年に池泉回遊式として整備されたものです。ホテル当時と比べるとはるかに小さい池の縁には、往時を偲んでわずかながらハナショウブが植えられています。

ハナショウブが咲く頃、池にはイトトンボやギンヤンマ、シオカラトンボなどが飛び回っているのが見られます。

|

|

| 甲子園会館南庭園のハナショウブ | 旧甲子園ホテルの絵はがき |

|

|

| ショウジョウトンボ | キイトトンボ |

|

|

| アオモンイトトンボの雄 | アオモンイトトンボの雌 |

|

百花繚乱 その1(サツキ・タイサンボク・クチナシ・ナンテン) |

|---|

気象庁から、近畿をはじめ中国、東海各地方が10日に梅雨入りしたと見られると発表がありました。梅雨は、雨や曇りの日が多く、ややもすると憂鬱な気分になりがちです。しかし意外にも、6月の甲子園会館は百花繚乱、いろいろな花が咲き乱れ、華やかさを演出しています。

サツキに始まり、タイサンボク、クチナシ、ナンテン、ハナショウブ、アカンサス、アジサイ、キョウチクトウなどの花々が次々と敷地のあちこちで妍を競っています。これらを映像で紹介しましょう。

|

|

| 【サツキ】 ツツジより1カ月程度遅く咲いています |

|

|

|

| 【タイサンボク】 大きな木、葉、そして立派な花が咲きました |

【クチナシ】 甘い香りは渡哲也のヒット曲「くちなしの花」でも歌われました |

|

|

| 【ナンテン】 冬になる赤い果実が一般的ですが、花も仲夏の季語になっています |

|

|

甲子園会館では七夕の短冊に記す皆さまの「願い」を募集します |

|---|

七夕の日にちなんで、甲子園会館では「夏のチャリティー特別見学会」を開催してきました。平成28年(2016年)から実施しており、見学会参加者をはじめ、甲子園会館への来館者、学生、教職員の皆様に願い事を短冊に書き、笹に飾っていただいていました。今年も見学会を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施はかないません。

そこで、皆様の願いを下記URLからフォームに記し、甲子園会館へお送りください。甲子園会館職員が短冊に出力し、あなたの代わりに笹に飾り付けます。アマビエの短冊にも挑戦しますので、憂鬱な気分を吹き飛ばし、幸せを祈りましょう。あなたの楽しい、愉快な、あるいは切実な願いが届くことを期待しています。

飾り付けた映像はホームページで報告しますので、楽しみにお待ちください。

応募フォーム:https://forms.gle/Ve6Y8bzSfwbWEEW98

申込締め切り:2020年7月5日(日)

|

|

「エール」にエール! |

|---|

現在、NHK連続テレビ小説(朝ドラ)の第102作「エール」が放送中です。主人公・古山裕一のモデルとなったのは、昭和を代表する作曲家・古関裕而。窪田正孝が演じています。古関の妻であり、歌手としても活躍した金子(きんこ)を二階堂ふみが古山音として演じます。「エール」は、2人の波乱万丈の生涯をフィクションとして描くものです。

古関が手掛けた曲は、東京オリンピック1964の入場行進曲「オリンピック・マーチ」や全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園大会)の歌「栄冠は君に輝く」をはじめ5千曲以上に上ると言われています。

戦前・戦中には「露営の歌」(♪勝って来るぞと勇ましく~)、「暁に祈る」(♪ああ あの顔 あの声で 手柄たのむと 妻や子が~)、「若鷲の歌」(♪若い血潮の予科練の~)といった戦時歌謡や映画の主題歌が大ヒット。戦後は「長崎の鐘」(歌・藤山一郎)、「イヨマンテの夜」(歌・伊藤久男)、連続ラジオドラマ「君の名は」の主題歌(歌・織井茂子など)、「高原列車は行く」(歌・岡本敦郎)といった今も愛されている曲を作り続けました。映画「モスラ」の劇中歌「モスラの歌」(歌 ザ・ピーナッツ)も作曲しています。

古関は、昭和5年(1930年)に日本コロンビアの専属作曲家となり、翌・昭和6年(1931年)に早稲田大学の応援歌「紺碧の空」を作曲。これが契機となったのか、スポーツソングにも関わって行きます。

昭和10年(1935年)12月10日、株式会社大阪野球倶楽部(大阪タイガース)が創立されました。昭和9年12月に創立された大日本東京野球倶楽部(読売巨人軍の前身)に次ぐ2番目のプロ球団です。昭和11年(1936年)2月5日には「日本職業野球連盟」が創立、加盟は7球団となり、4月に公式戦が開幕します。大阪タイガースは、開幕前の3月25日、在阪の知名士約200人を招いて披露宴を張り、その席上で「大阪タイガースの歌」を発表しました。作詞は佐藤惣之助、作曲は古関裕而でした。発表された場所は甲子園ホテルの大宴会場(バンケットホール)。現在の武庫川女子大学甲子園会館西ホールです。「大阪タイガースの歌」は現在の「阪神タイガースの歌」、俗に「六甲おろし」と呼ばれているあの曲です。甲子園会館は「六甲おろし」のメッカであり、来年は初披露から85年を迎えます。昭和36年(1961年)4月1日、球団名を「阪神タイガース」に改称。そのときに歌詞の「大阪タイガース」という箇所を「阪神タイガース」に変えています。歌詞変更の了解を求められた古関は、「いまなお多くの人達に歌われていることに、私個人としては大きな誇りと喜びを持っている。オウから大阪へ移っていく箇所の言葉の響き、語感の盛り上がりからいえば、以前のものの方により以上の懐かしさを感じる」と述懐していたということです(「阪神タイガース 昭和のあゆみ」株式会社阪神タイガース編集・平成3年3月31日発行)。古関の長男・正裕氏が監修している「古関裕而・金子 その言葉と人生」(菊地秀一 著)には、古関の言葉として「『阪神タイガースの歌』は特に気に入った曲です。最後のリフレインで、『オウ オウ オウ オウ オーサカ・タイガース』と歌うのが韻を踏んでいて良かった。(「サンケイスポーツ」より)」と書かれています。福島民報社が昨年末から実施した古関メロディーの人気投票の結果は、1位が「高原列車は行く」、2位が「栄冠は君に輝く」、そして6位になんと「六甲おろし」が入っています。しかし残念なことに、古関の唯一無二の自伝と言われている「鐘よ鳴り響け 古関裕而自伝」には、本文あるいは巻末の作品リストともに「大阪タイガースの歌」については触れられていませんでした。

「六甲おろし」発表から80年の平成28年(2016年)11月28日、「甲子園会館ライトアップ2016」のパフォーマンスとして、本学音楽学部OGの6人グループ「グ・ユール」が西ホールで「六甲おろし」を高らかに歌い上げました。いつまでも熱唱され、愛唱され続ける名曲が、ここ甲子園会館で初めて披露されたことに誇りと喜びを感じるとともに、朝ドラ「エール」にエールを送ります。

古関は、「六甲おろし」以外にもプロ野球球団から応援歌の作曲を依頼されています。昭和14年(1939年)に巨人軍の初代応援歌「巨人軍の歌(野球の王者)」、昭和25年(1950年)に中日ドラゴンズの初代応援歌「ドラゴンズの歌(青雲たかく)」とそのB面の「私のドラゴンズ」、昭和38年(1963年)に「巨人軍の歌(闘魂こめて)」を世に送り出しました。

|

新緑を背景に、ヤマボウシの白い花が浮き出るように咲いています |

|---|

|

甲子園会館はツツジと新緑に包まれています |

|---|

ツツジの花が一斉に開き、街や山の麓はにわかに華やかな様相を呈しています。

武庫川女子大学甲子園会館でも、敷地のあちこちで、ピンクや白色や赤色のツツジが若葉の新緑と競い合うように咲いています。

西宮市大社町にある廣田神社では、ツツジ属の一種であるコバノミツバツツジ約2万株が4月初旬から中旬に満開となり、兵庫県指定天然記念物にも指定されています。

この廣田神社では、3月からアマビエを描いた護符を参拝者に無料配布しています。アマビエというのは、江戸時代に肥後(熊本県)の海岸に現れたと伝えられている半人半魚の妖怪です。疾病が流行した際は自分を描いた絵を人々に早々に見せよと告げて海の中へ帰って行ったと言われています。

アマビエの伝承通り、新型コロナウイルスの感染が沈静化し、以前の日常に早く戻れるよう祈るばかりです。

|

|

|

新緑の季節となりました |

|---|

5月も中旬を迎え、甲子園会館は新緑に包まれています。

常緑樹であるクスノキも、4月末に大量に落葉し、黄緑色のみずみずしい若葉に生えかわっています。「くすのき」は、昭和53年9月に西宮市の木に制定されました。また、甲子園会館にあるクスノキのうち、樹高15m以上の3本が西宮市の保護樹木に指定されています。

|

|

| クスノキの新緑と甲子園会館 | |

甲子園会館は、1930年(昭和5年)甲子園ホテルとして、松林に囲まれた景勝地に建てられたものです。設計した遠藤新は、松の緑と一つになるよう緑の屋根(緑釉瓦)としました。竣工から90年が経ち、松の木は随分と減少しましたが、まだまだ元気に新芽を伸ばしています。

|

|

| 松の新芽と甲子園会館 | |

甲子園会館南のベランダには、景観建築学科教員が丹精を込めたフラワーポッドが飾られています。ここにタテハチョウ科の一種であるツマグロヒョウモンが訪れ、吸蜜したりパンジーの根元に産卵したり、初夏を満喫しています。

|

|

| 花の蜜を吸うツマグロヒョウモン | 産卵のためパンジーを訪れたツマグロヒョウモンの雌 |

|

|

| 甲子園会館ベランダのフラワーポッド |

|

甲子園会館はツツジと新緑に包まれています |

|---|

ツツジの花が一斉に開き、街や山の麓はにわかに華やかな様相を呈しています。

武庫川女子大学甲子園会館でも、敷地のあちこちで、ピンクや白色や赤色のツツジが若葉の新緑と競い合うように咲いています。

西宮市大社町にある廣田神社では、ツツジ属の一種であるコバノミツバツツジ約2万株が4月初旬から中旬に満開となり、兵庫県指定天然記念物にも指定されています。

この廣田神社では、3月からアマビエを描いた護符を参拝者に無料配布しています。アマビエというのは、江戸時代に肥後(熊本県)の海岸に現れたと伝えられている半人半魚の妖怪です。疾病が流行した際は自分を描いた絵を人々に早々に見せよと告げて海の中へ帰って行ったと言われています。

アマビエの伝承通り、新型コロナウイルスの感染が沈静化し、以前の日常に早く戻れるよう祈るばかりです。

|

|

|

甲子園会館ではハナミズキが見ごろです |

|---|

新緑の季節がやってきました。

武庫川女子大学甲子園会館南庭園ではハナミズキが白い花(総苞)をつけ、ツツジが一斉に咲こうとしています。

ハナミズキは、大正の初め、当時の東京市長がアメリカ合衆国ワシントンD.C.へソメイヨシノを贈った返礼に贈られたのが始まりといわれています。隣接する尼崎市では、市の木に選定されています。

甲子園会館では、咲き誇っていたサクラとバトンタッチするように、今、ハナミズキが見ごろを迎えています。このハナミズキは、学術交流協定を締結しているテキサス女子大学(Texas Woman’s University)から阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた本学に寄贈されたものです。

一青窈(ひととよう)が歌う「ハナミズキ」のように、この平和な光景が「百年続きますように」……。

|

|

ケーブルテレビ・ベイコムで「ジモレキTV(阪神武庫川線パート2)」が放映されています |

|---|

ベイ・コミュニケーションズが運営するケーブルテレビ「ベイコム12ch」で、「ジモレキTV(阪神武庫川線パート2)」が放映されています。

「ジモレキ」は、地元である旧鳴尾村の歴史再発見!番組。昨年暮れから放送された「武庫川線の旅」に続く阪神電鉄武庫川線紹介の第二弾です。

武庫川女子大学情報メディア学科の丸山健夫教授とゼミ生の小林未歩さん(情報メディア学科3年生)が、今はなき「武庫川~武庫大橋駅」間の廃線ルートの歴史を紹介します。

武庫川女子大学甲子園会館(旧甲子園ホテル)と武庫川線との関わりについて、資料映像を交えた丸山教授の軽妙で楽しい解説があります。ぜひご覧ください。

甲子園会館での収録は2月17日(月)に行われたものです。

放送日時とチャンネルは次の通りです。

【放送日時】 4月6日(月)~4月12日(日)、4月20日(月)~4月26日(日)

20:00~

【放送チャンネル】Baycom12ch(121ch)

| 収録風景(2月17日) | |

|

|

| 国道2号・武庫大橋北側の甲子園線廃線跡 | 甲子園会館 |

|

甲子園会館ではサクラが咲き誇っています |

|---|

|

甲子園会館情報収集について |

|---|

甲子園会館では、当館に関する情報を集めています。ホテル当時やその他会館に関する写真や資料をお持ちの方、また、お話を聞かせていただける方がいらっしゃいましたら、甲子園会館庶務課 TEL.(0798)67-0079(直通)までご連絡ください。