三宅ゼミの4年生が尼崎市立成徳小学校の探求的な学びを企画、運営しました。

生活環境学部三宅正弘教授のゼミに所属する4年生6人が、尼崎市内の小学校で下水処理の仕組みをテーマにした探求的な学びを手がけました。探求的な学びは、兵庫県阪神南県民センターが公募した「大学生による地元活性化支援事業」の一環で、ゼミ生の小澤莉琉さんと大林華緒さんの企画が採択され、実現したものです。

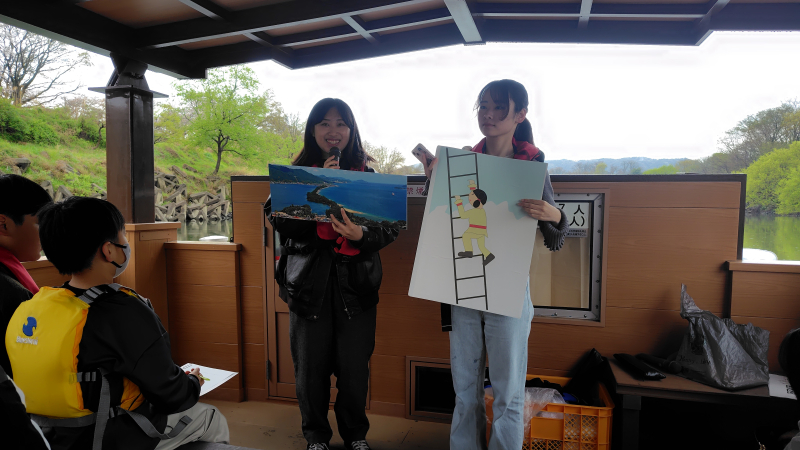

小澤さんと大林さんは、10月3日、尼崎市立成徳小の4年生を対象にした授業で教壇に立ち、ほかのゼミ生4人もサポートしました。児童は、武庫川下流浄化センター(尼崎市)で下水処理サイクルを学び、チャーター船に乗って、海への放流口まで観察しました。午後は小学校で、子どもたちの興味に沿って、今後の学習に向けたグループ分けを行いました。当日の模様は、神戸新聞阪神版でも取り上げられています。

<詳細はこちらへ>

「第14回デコリメイクチャレンジ展」で生活環境学科の学生の作品が入賞しました。

西日本の大学、短期大学、服飾専門学校の学生を対象に既存の服飾品をベースにデコ・リメイクした作品を募る産学連携イベント「第14回デコリメイクチャレンジ展」で、本学生活環境学科2年の川原もも華さんが入賞しました。今年度から、同展は「第3回アダプティブファッションショー」と同時開催。10月4日には、ファッションショー会場で、川原さんの作品も展示されました。

川原さんは「今年もデコリメイクチャレンジ展に参加することができて、とても良い経験になりました。制作を通して縫製の面で去年よりも成長したことが感じられ、入学してから学んだことが身についていると実感でき嬉しかったです。ここから、さらに成長できるように努力を重ねていきたいです」と語っています。

同会場では、8月8日に開催された大阪・関西万博でのアダプティブファッションショーで学生が制作した衣装も展示されました。

第3回アダプティブファッションショーについてはこちらをご覧ください。

大阪・関西万博でのアダプティブファッションショーについては、こちらをご覧ください。

<詳細はこちらへ>

「船で万博へ行こう!」国土交通省の社会実験で三宅教授が案内人を務めました。

国土交通省・淀川河川事務所は9月20日、万博会場となっている夢洲まで大阪・十三にある船着場から出発するクルーズの社会実験を開催し、船の案内人を三宅正弘教授(生活環境学部)が務めました。

淀川に架かる数々の橋や、その歴史について、参加者の小学生へのクイズを交えながら、船に飛び込む魚類や生物の解説を40分間にわたり、ノンストップで行いました。三宅教授は、これまで道頓堀川、神崎川など各地の川の解説を行ってきましたが、淀川から大阪湾へ、川から連続して海へと続く初めてのクルーズとなりました。三宅教授は、「この社会実験によって、淀川の舟運が盛んになる可能性を感じました」と話しました。

<詳細はこちらへ>

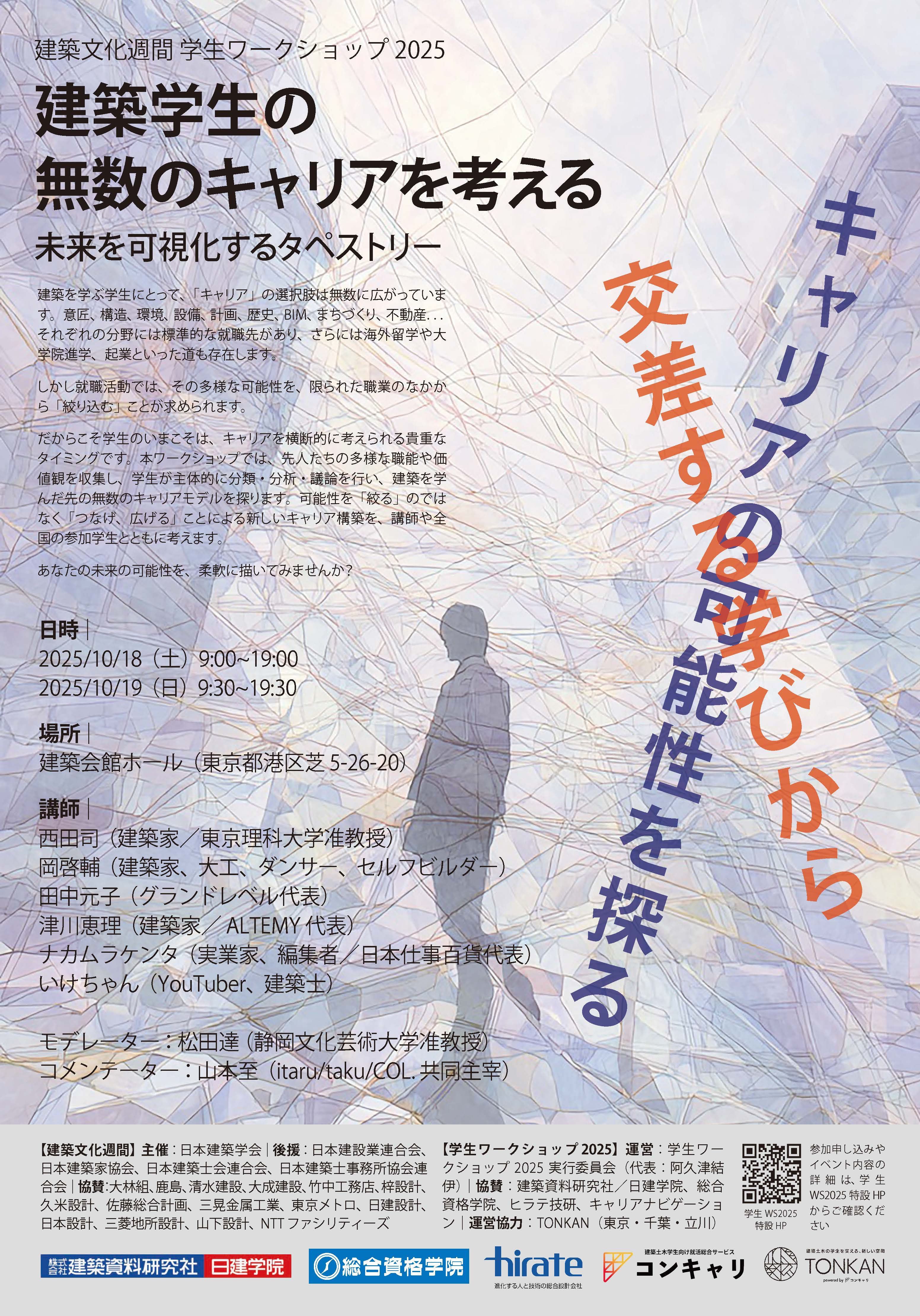

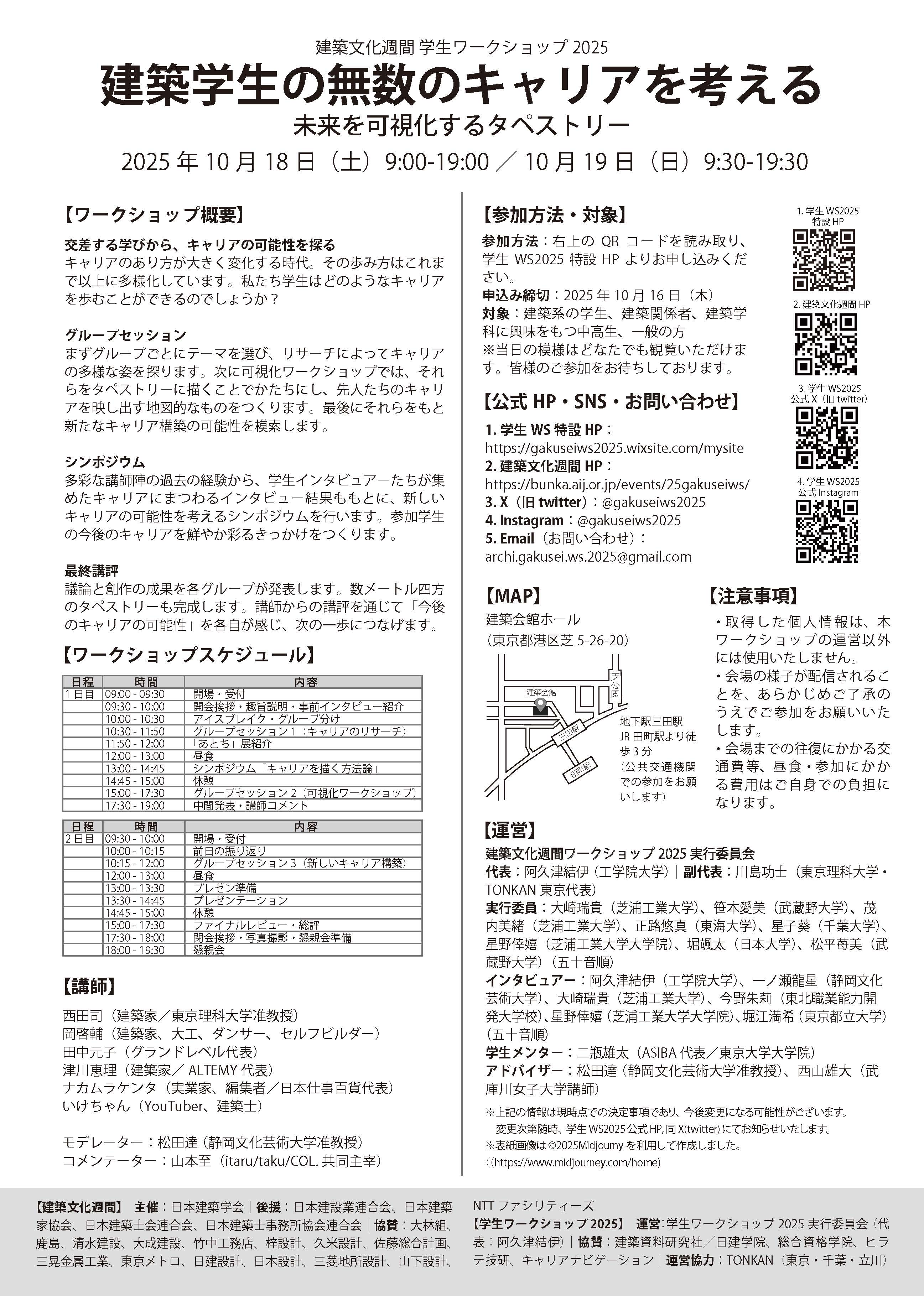

日本建築学会主催 建築文化週間 学生ワークショップ2025「建築学生の無数のキャリアを考える:未来を可視化するタペストリー」が開催されます。

日本建築学会主催 建築文化週間 学生ワークショップ2025「建築学生の無数のキャリアを考える:未来を可視化するタペストリー」が開催されます。

建築を学ぶ学生の多様な進路や働き方をテーマに、学生が主体的にアンケートやインタビュー調査、その分類・分析・議論を行い、キャリアモデルの可視化を試みます。当日ご参加頂ける方を募集中です(非会員でも可、10月16日締切)。

【開催日】

2025年10月18日(土)~19日(日)

【会場】

建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)

【講師】

西田 司(建築家/東京理科大学准教授)

岡 啓輔(建築家、大工、ダンサー、セルフビルダー)

田中元子(グランドレベル代表)

津川恵理(建築家/ALTEMY代表)

ナカムラケンタ(実業家、編集者/日本仕事百貨代表)

いけちゃん(YouTuber、建築士)ほか

モデレーター:松田達 (静岡文化芸術大学准教授)

コメンテーター:山本至(itaru/taku/COL.共同主宰)

【運営】

建築文化週間ワークショップ2025 実行委員会

代表:阿久津結伊 (工学院大学)|副代表:川島功士(東京理科大学・TONKAN東京代表)

実行委員:大崎瑞貴(芝浦工業大学)、笹本愛美(武蔵野大学)、茂内美緒(芝浦工業大学)、正路悠真(東海大学)、星子葵(千葉大学)、星野倖嬉(芝浦工業大学大学院)、堀颯太(日本大学)、松平苺美(武蔵野大学)(五十音順)

インタビュアー:阿久津結伊(工学院大学)、一ノ瀬龍星(静岡文化芸術大学)、大崎瑞貴(芝浦工業大学)、今野朱莉(東北職業能力開発大学校)、星野倖嬉(芝浦工業大学大学院)、堀江満希(東京都立大学)(五十音順)

学生メンター:二瓶雄太(ASIBA代表/東京大学大学院)

アドバイザー:松田達 (静岡文化芸術大学准教授)、西山雄大(武庫川女子大学講師)

三宅ゼミの3年生が、芦屋公園アートプロジェクトで児童のサポート役を務めました。

芦屋市立精道小学校の6年生による芦屋公園アートプロジェクトが9月30日と10月1日の二日間、芦屋公園(芦屋市)であり、生活環境学部の三宅正弘教授のゼミに所属する3年生10人がサポート役を務めました。

三宅教授は、各地の小学校で「校区ならではの学び」を設計しています。精道小では5年生から、地元の至る所に残る松林を題材にアートプロジェクトの授業に取り組んでおり、二日間は、松林で様々な材料を使ったアートを体験しました。

授業では、三宅ゼミの学生が、児童の班ごとに一人ずつ付き、小学生のアイデアのサポート役を務めました。学生たちは、作品以外のことも児童から質問ぜめに。子どもたちと仲良くなり、手を繋がれていた3年の三宅万愛子さんは、「斬新なアイデアに接し、本当に楽しい時間だった」と振り返ります。

三宅ゼミ生は、芦屋市の高島崚輔市長にも、児童の作品について趣旨や魅力を報告。高島市長は、アメリカのTIME誌で「次世代の100名」に選ばれたばかりで、芦屋の小学生の活躍を20代同士が語り合いました。三宅教授は「未来へつながる一日となったのでは」と話していました。

<詳細はこちらへ>

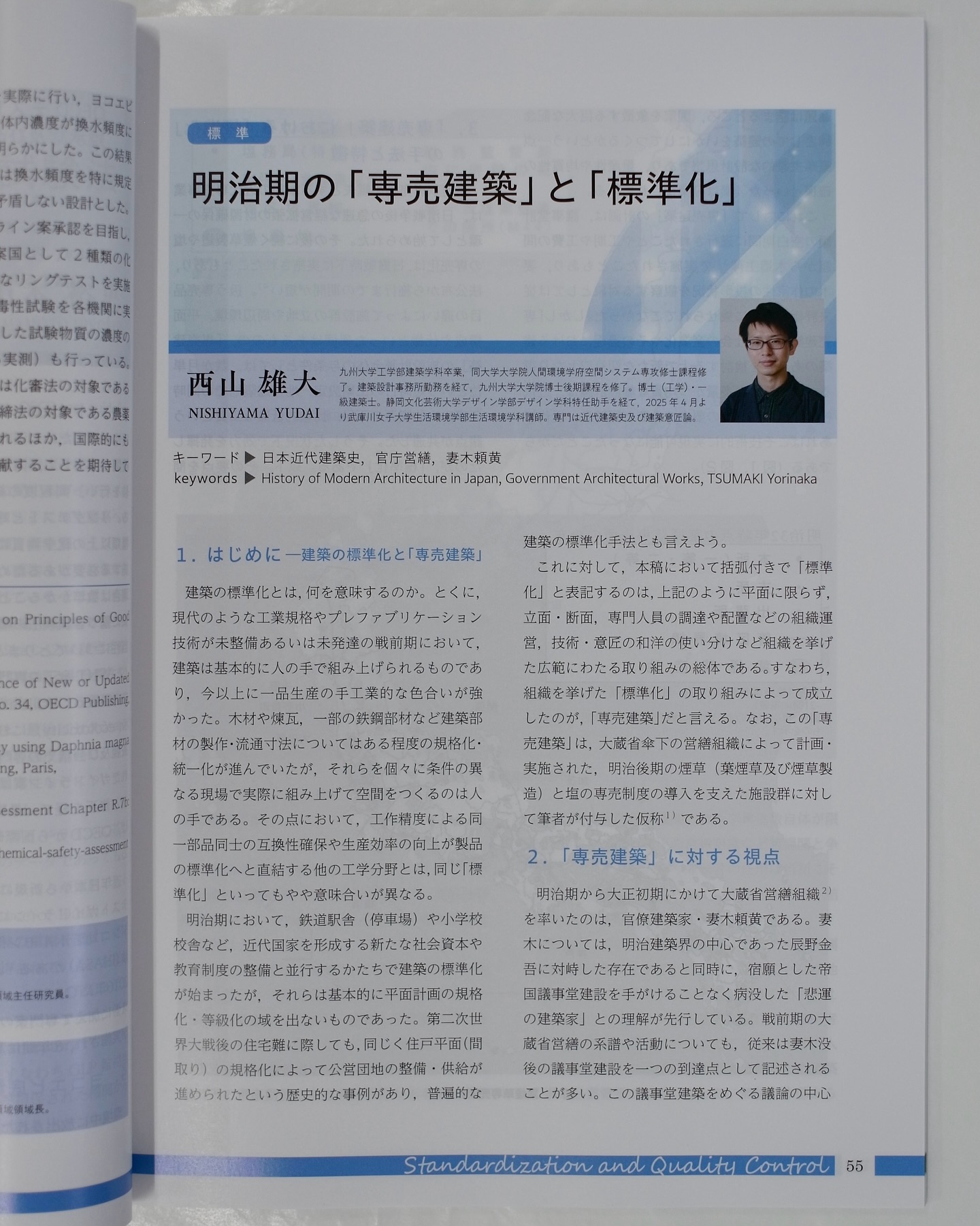

一般財団法人日本規格協会が発行する季刊誌『標準化と品質管理』に西山雄大先生が寄せた論稿が、同誌Vol. 76,2025年秋号に掲載されました(pp. 55-60)。

一般財団法人日本規格協会が発行する季刊誌『標準化と品質管理』に西山雄大先生が寄せた論稿が、同誌Vol. 76,2025年秋号に掲載されました(pp. 55-60)。

日本規格協会から寄稿の依頼を頂き、「標準化」という観点から、明治中後期に大蔵省営繕組織によって日本全国で展開された「専売建築」における設計と施工監理の実態を整理しました。

武庫川女子大学リポジトリに抜刷のPDF版が登録されています(https://doi.org/10.14993/0002000793)。カラー図版も多数収録されているので、楽しく読んで頂けるのではないかと思います。

交換留学生の歓迎会が、生活環境学科中庭『チカフェ』で開催されました。

2025年度後期から、交換留学生として生活環境学科に在籍しているヤカブ・フランシスカさん(オーストラリア・クイーンズランド工科大学)の歓迎会が開催されました。

歓迎会は、生活環境学科の学生が中心となり、フランシスカさんと日本人学生との交流機会を創出するとともに、2024年度に多田ゼミを中心に始まった空間活用プロジェクト『チカフェ』をさらに盛り上げることを目的として、学科の中庭を活用した「流しそうめん」が行われました。当日は非常に多くの学生が参加し、流しそうめんを楽しみながら、フランシスカさんの専攻であるファッションの話で大いに盛り上がり、友好を深めました。

フランシスカさんは、「素麺をつかむのが少し難しいけれど、とても美味しかったです」と初めての流しそうめん体験を楽しんでいた様子でした。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の1年生2人が授業で習った着付けを通してベトナムからの技能実習生と”学び合い”。

生活環境学科1年の原口実優さんと吉田いろはさんが、授業で学んだ着付けを生かし、ベトナムからの技能実習生2人にゆかたの着付け体験をしてもらいました。

2人は授業で4月から生活環境学科の授業で積極的に被服やアパレルの学びを続け、着付けの授業でゆかたの着付けにも取り組んでいました。

また、同学科の三宅正弘教授の授業を通して多文化共生に興味をもち、課外活動として、三宅教授と一緒に外国からの人たちと日本語などを共に学び合う「こくさいひろば芦屋」の教室に参加しています。

「こくさいひろば芦屋」は、日本人と外国人がともに”学び合う”という関係で活動している団体で、ベトナムからの技能実習生の2人もそこに参加していました。

原口さんたちは「いつも一緒に学ぶベトナムの方々がゆかたの話になった瞬間、急にいつも以上に日本語が流暢になり、言葉も次々に出てくる」ことを発見。「日本語の学習に着付けの体験を取り入れよう」と気付きました。

原口さんと吉田さんにゆかたを着せてもらったベトナムからの技能実習生2人は「思ってもみない体験ができた」と喜び、「こくさいひろば芦屋」の近くの公園で互いのゆかた姿を撮影していました。

原口さんは「ベトナムからの方々にベトナムのことを教わりながら、多文化への興味が深まりました」と話し、三宅教授は「学生たちは、日本に暮らす様々な外国からの方々からの学びの探求に意欲をもっているようです」と話していました。

<詳細はこちらへ>

大阪・関西万博の「世界遊び・学びサミット」で行われたファッションショーに生活環境学科の学生と生活環境学研究科の院生がボランティアで参加しました。

大阪・関西万博の「世界遊び・学びサミット」内で実施されたアダプティブファッションショーに生活環境学科の学生12人と生活環境学研究科の院生がボランティアで参加しました。

「世界遊び・学びサミット」は8月6日~10日の5日間、催事会場EXPOメッセ「WASSE」で開催されたシグネチャーイベント。学生たちは8月8日に行われた日本発・地球協装ファッションショー『ソロユル - “そろえる”を“ゆるやか”に。』のアダプティブファッションショーに、衣装製作・リメイク、フィッティングなどのボランティアとして参加しました。アダプティブファッションとは障がい者に配慮したファッションです。

参加したのは生活環境学科の1年・山田琴子、佐々木心春、松田晴愛、山根香里菜、2年・蛯原すず、4年・池田千春、大野ことみ、片岡舞優、村下友風、山元瑞季、吉川乃蒼、濵﨑千晶と、生活環境学研究科修士1年・葉狩わか菜(敬称略)。ファッションショーに出演する車椅子ユーザーのモデル2名を担当しました。

学生たちは、モデルごとに設定されたカラーコードを取り入れ、古着などを活用した衣装製作と車椅子の装飾に、学年を越えて協力し合い試行錯誤しながら取り組みました。

世界のファッションのコーナーではフィッティングのボランティアとしても参加。朝早くから行われたリハーサルでは、衣装のアイロンがけや衣装合わせなど、デザイナーやスタイリストを補助し、ショー本番ではフィッティングや衣装直しに加え、会場設営なども担当しました。

ショーは立ち見が出る大盛況で、大阪・関西万博に訪れた多くの人たちが楽しみました。

ABCニュースでも紹介されました。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の鎌田ゼミが南船場の社屋ビルのリノベーションとエリアブランディングを提案しました。

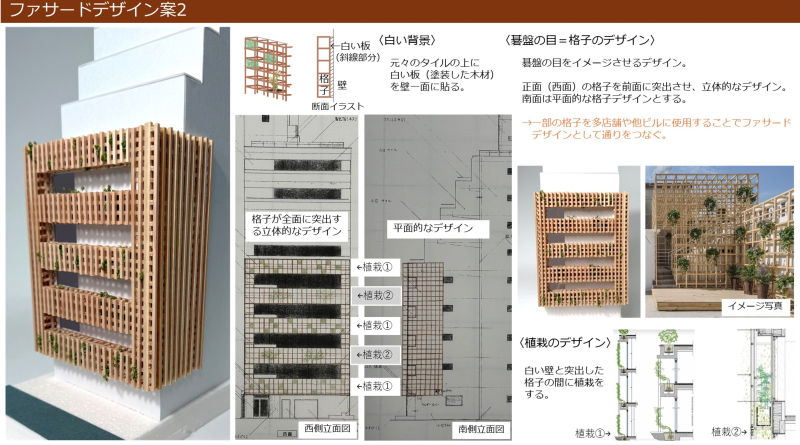

生活環境学科の鎌田ゼミは「株式会社ワンズ」から社屋のリノベーション提案の依頼を受け、2025年4月から学生6人とともに検討を進めてきました。

学生たちは単なるビルの改修にとどまらず、社屋が立地する南船場全体の価値を高めることを目指し、「エリアブランディングリノベーション」という新しい手法を提案しました。

提案にあたり、南船場の歴史や街並みを調査。戦後に繊維問屋街として発展した地域の特色を活かすことを重視して「戦後の繊維問屋街のイメージを継承するサインフラッグを用いたストリートデザイン」や、地域に点在するストリート沿いの『ゴミ置き場』を地域資源としてとらえ「アートの力で美しいゴミ置き場へと変えることでゴミの散乱や落書きのない景観を創出」することを提案しました。

また、社屋のリノベーションでは、「豊臣秀吉による大阪城築城時の商人移住により形成された町の成り立ち」と「水都と呼ばれた水運の歴史と、現在も残る碁盤の目状の町割り」に配慮し、歴史性を視覚的に表現する内外装デザインを提案しました。

提案後、株式会社ワンズの社長やスタッフと協議を重ね、学生たちの提案を生かした具体的なデザインを進めることが決定しました。

今後、このプロジェクトは後輩の学生に引き継がれ、他研究室も加わることで、より広がりのある取り組みとして展開していく予定です。

<詳細はこちらへ>

関西で一番早い夏祭り「おこしやまつり」で生活環境学科三宅ゼミの学生が「びわ娘」をつとめました。

関西で一番早い夏祭り「おこしやまつり」に生活環境学科の三宅正弘ゼミ11人が「びわ娘」をつとめました。

西宮神社で毎年6月14日に行われる「おこしやまつり」は、西宮ではゆかたに衣がえの日として、ゆかた祭りと呼ばれ、またビワの最盛期と重なりビワの市がたったことからも、びわ祭りともいわれ、西宮の夏の風物詩として引き継がれてきました。生活環境学科の三宅正弘教授のゼミでは、2007年からこの祭り行列の先頭を務める「びわ娘」を長年つとめています。行列は西宮神社を出発して、西宮中央商店街などを練り歩くのですが、今年は梅雨空となり、行列のかわりにびわ娘たちが、西宮神社のご本殿で参拝者へ、びわをおわけする行事が行われました。4年生の小澤莉琉さんは「ゼミの全員で伝統行事の一員となって参列できた貴重な機会でした」と話していました。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の学生が、打出教育文化センターのキッチンから広がる学びと交流を創り出すべく挑戦しています。

生活環境学科まちづくりコースの学生が6月15日、「フィールドデザイン演習Ⅲ」の授業の一環として、芦屋市の打出教育文化センター(愛称・うちぶん)のキッチンの利活用を考えるイベント「『いけ』ばわかるさ! まなべるさ! こい! コイ! KOI! うちぶん!」を開催しました。

2022年度の授業では、うちぶんのリニューアルに向け、2回にわたる市民ワークショップをもとに、学生たちが「シェアキッチンの設置」を含む5つの提案を行いました。うちぶんは24年度にリニューアルオープンしたものの、その後、シェアキッチンはほとんど利用されていない状況でした。25年度は、うちぶんのキッチンを調理するだけでなく「知識の交流の場」と位置づけ、キッチンを起点に、さまざまな学びや交流へと展開できることを示そうと考えています。

イベント当日は、市民43人が参加。学生とともに、キッチンで鯉のエサを手作りし、隣接する日本庭園の鯉にあげたほか、鯉に関するクイズで鯉の生態について学びました。同時に参加者から打出地域の歴史を聞き取り、年表を作成し、地域を学ぶ展示とするなどして、キッチンから広がる学びと交流を実験的に行いました。髙島崚輔市長も訪れ、企画の趣旨に賛同いただきました。今後1か月で、打出地域におけるうちぶんの位置づけや、キッチンが担う役割について検討を深め、地域住民の皆さんにシェアキッチンの可能性を示す予定です。

「『いけ』ばわかるさ! まなべるさ! こい! コイ! KOI! うちぶん!」イベントちらし

<詳細はこちらへ>

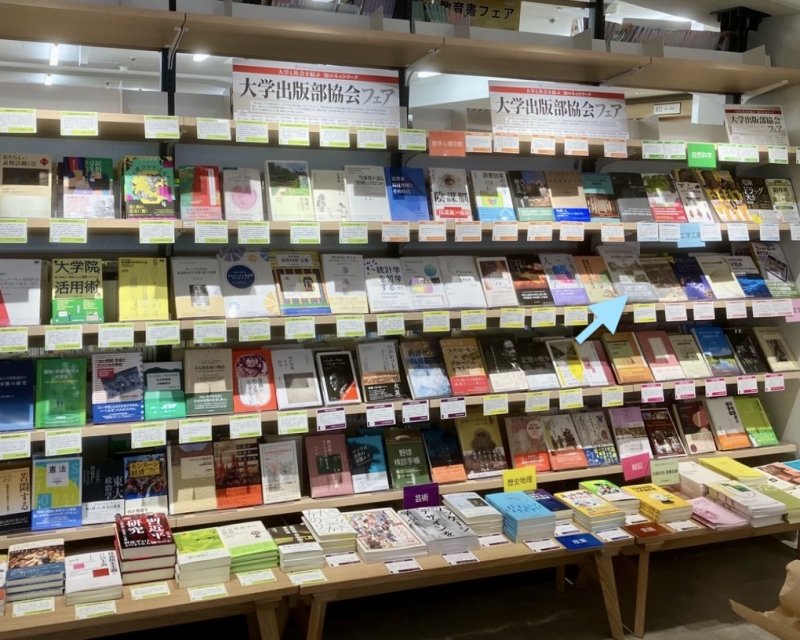

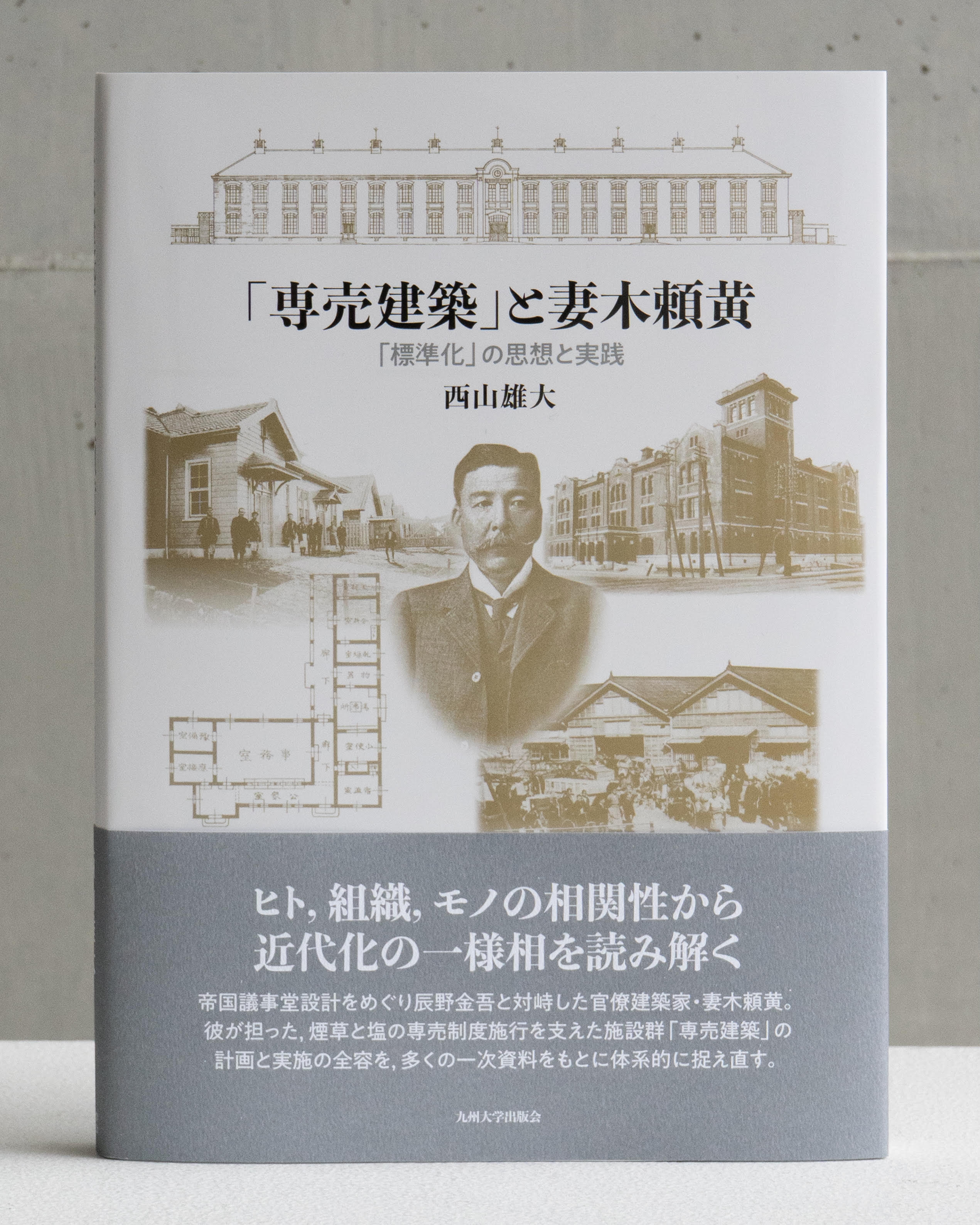

生活環境学科の西山雄大講師の著書『専売建築と妻木頼黄―「標準化」の思想と実践』が「大学出版部協会フェア2025」に出展されています。

生活環境学科の西山雄大講師の著書『専売建築と妻木頼黄――「標準化」の思想と実践』(九州大学出版会)が出版されました。7月まで紀伊国屋書店新宿本店3階アカデミックラウンジで開かれている「大学出版部協会フェア2025」(一般社団法人大学出版部協会主催)に出展中です。「新しい明治建築の見方が提示できれば」と話す西山講師に聞きました。

歴史的建造物は、しばしば著名な建築家に紐づけて価値が語られますが、西山講師は、明治期の日本で煙草や塩の専売制度を通して建築の標準化、規格化が進んだことに着目。明治を代表する建築家の一人に挙げられつつも、辰野金吾に対抗した存在という一面的な評価を受け続けていた妻木頼黄(つまぎ・よりなか)に光を当てて、日本の建築が近代化する過程を追いました。

妻木はアメリカ・コーネル大学で学んだ異色の経歴を持ち、大蔵省の官僚として多くの官庁建築を手がけました。代表作に旧横浜税関新湊埠頭倉庫(現在の横浜赤レンガ倉庫)などがあります。

西山講師は「明治期には鉄道の駅舎や電信局など、全国各地で建物の標準化が進みました。大きくて立派な建築物を称える旧来の価値観だけでなく、 “ネットワークとしての建築”が生まれてきたのが近代の特徴。それを実現するだけの人材や技術力が育ってきたのもこの時期でした」と話します。

日清戦争後に導入された、煙草と塩の専売制度を支えた施設群は、妻木が指揮を執りました。「妻木らが大蔵省営繕組織の本部で設計図を引き、それぞれの土地の事情に合わせてサイズ等を変更した様子がうかがえます。時には現地に出向き、施工を担う民間業者を監督することで、同時期に一斉に竣工する“建築の標準化“が実現しました」。短期間で全国各地に同質な施設を整備した画期的な業績ですが、妻木の作品としては特記されていません。

煙草専売に続き、日露戦争中に公布、施行された塩専売の施設は瀬戸内海沿岸に集中し、兵庫県にも現存します。西山講師は赤穂塩務局三等庁舎や網干出張所六等庁舎など現存する各地の塩の専売所を調査。洋館風の外観に対し、内部の構造は日本の伝統的な建築方法で作られたものが多いことが分かり、「専売制を急ぐ国、大蔵官僚として存在感を増す妻木、工事を請け負う現場などそれぞれの思惑を包含しながら組織の活動として建築群ができあがった」と考察。2020年から22年から順次、論文にまとめたものに追加調査の成果や修正を加えて一冊の本にまとめました。

「JIS規格など現在のような工業規格やプレハブ技術のない時代に、全国で同質なものを一斉に作り上げるには、中央と地域の様々な人の協働があったことが分かります。建物が出来上がる過程を知ることは、歴史的建造物の保全にも欠かせない視点。学生たちには、建物の価値がどこにあるかを見極める一助としてこの研究を伝えたい」と話しています。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の有志でつくるチーム「マカローニ」が「Art Book Osaka 2025」に出展しました。

生活環境学科3、4年生の有志16人で構成するデザインチーム「マカローニ」が5月24~25日に大阪市東成区の「SEASIDE STUDIO CASO」で開催された「Art Book Osaka 2025」に出展しました。

「Art Book Osaka 2025」はアートブック(アーティストが自ら編集するZINEなどの印刷物)に特化したブックフェア。プロアマ問わず応募でき、今年は事前審査を通過した100組を超える出展者が一堂に集いました。

生活環境学科では、1年次に「グラフィックデザイン基礎実習」(担当:津田井美香講師)で専門ソフトの使い方を学び、ZINEを制作します。この授業に触発された学生たちが、津田井講師の呼びかけで昨年後期に「マカローニ」を結成。当時の制作物をブラッシュアップしたり、新たに制作したりして、4月から本格的に準備を進めてきました。

衣笠姫さんの「喋」は、「表情が見えないコミュニケ―ション」を、顔をダンボールなどで覆った写真で表現しました。寺井万葉さんは「どんな扉?」と題し、1枚の紙に8ページを割り付け、製本しました。それぞれのページに「扉から生まれる物語」を添えています。多田陽茉里さんは市松模様や斜格子など日本の伝統的な文様を現代風にデザイン。ポストカード、しおり、ZINEの3種に展開しました。髙瀬萌衣さんは“気持ち”と“花”をテーマに、写真をレゴ風に加工したり、コラージュしたりして、2種類のZINEを制作しました。

一枚の紙を折りたたんで冊子にしたものもあれば、機械で紙を断裁し、ホチキスや糸で止めた手製本、印刷所に入稿したものなど、作り方もテーマも学生一人一人が決定し、独自の世界観を表現しました。印刷物に交じって雑貨も出展。「マカローニ」の公式グッズとして「マカロニ」をリボン風にデザインした缶バッジやえんぴつ、名刺なども自分たちで作りました。

ブース作りにも工夫しました。多田ゼミの設計協力を得て、長さ1・8メートルの板6枚に展示物を挟むスリットを入れ、現場で組み立ててレイアウト。にぎやかな店構えに多くの人が足を止め、作品を購入していく人も。

学生たちは「目の前で自分の作品を手に取ってもらえてうれしかった」「制作物を見てもらい、直接反応を知ることができたのがよかった」「多くのアーティストと交流でき、刺激を受けた」と手ごたえを語っていました。

<詳細はこちらへ>

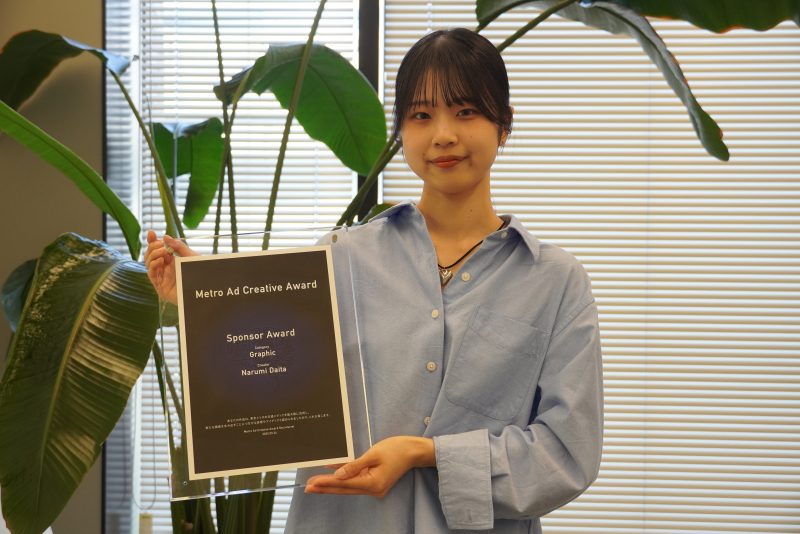

生活環境学科の大田成美さんが「2024年度Metro Ad Creative Award」にて協賛企業賞を受賞しました。

生活環境学科・森本真准教授ゼミ4年の大田成美さんが、「2024年度Metro Ad Creative Award」のグラフィック部門において、「協賛企業賞」を受賞しました。

Metro Ad Creative Awardは、東京メトロが主催する公募型広告賞で、グラフィック部門、プランニング部門、デジタルサイネージ部門の3部門があります。応募にあたって年齢や職業に制限はなく、受賞者には大手広告代理店のクリエイターもいます。

大田さんは、協賛企業のうち、TBSグループのキャラクター「ワクティ」の認知度を高める広告を制作。大きさや表情の違うワクティを集めて文字を作り、企業ロゴとキャッチコピーを入れました。株式会社TBSホールディングスからは、「TBSのブランド要素も含めて全体として非常に整理されていて、遠くから見た時にインパクト、近くで見た時には発見があり、キャラクターらしい遊び心が詰まった作品」との評価を受けました。

ゼミ活動の一環で、Metro Ad Creative Awardに出品したという大田さん。「車内では、スマートフォンを見ている人が多いので、目を引くためにインパクトが命だと思いました。わかりやすさとユニークさのある広告を目指し、キャラクターの雲のような質感、丸みも表現できたと思います」と喜びを語りました。

現在は、建築デザインコースに在籍しており、制作にあたっては、1年の時に学んだAdobe illustratorの知識が役立ったといいます。ほかの受賞作品を見て、大いに刺激を受けたそうで、今後について「身の回りの日用品をデザインする仕事に就きたい。卒業研究や卒業制作に向け、大学での学びを形にしていきたいです」と笑顔を見せました。

Metro Ad Creative Awardについての詳細はこちらをご覧ください。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の学生が学外ファッションショーで衣装製作などのボランティアに参加しました。

生活環境学科 山本ゼミ(山本泉教授、枝常朋子助手)の4年、池田千春さん、片岡舞優さん、山元瑞季さん、吉川乃蒼さんが5月3日、ハービスホール(大阪市)で開催された一般社団法人カワイク介護主催「UNIVERSAL KAWAII」ファッションショーにボランティアとして参加。衣装製作やリメイクを行いました。

ショーの当日は池田さん、片岡さんに加え、同4年生の村下友風さんが参加し、モデルのフィッティングや衣装の手直しなどを行いました。また、2025年3月に卒業した池澤美夢さん、宮路泉さんの卒業制作作品もショーの衣装として登場しました。

このイベントは「介護×障がい×LGBTなど多様な社会をカワイイ・タノシイ・オイシイから相互理解する」ことを目的として、ファッションショーをはじめ、ユニバーサルデザインに関する展示・体験・販売など多彩な内容で開催されています。本学学生の参加は昨年に続き2回目。卒業生の一般社団法人カワイク介護代表理事・楠本あやさんの協力依頼により、生活環境学科・生活造形学科の学生と山本泉教授が昨年からファッションショーのボランティアに携わっています。

当日の様子など、詳細は公式Instagramをご覧ください。

<詳細はこちらへ>

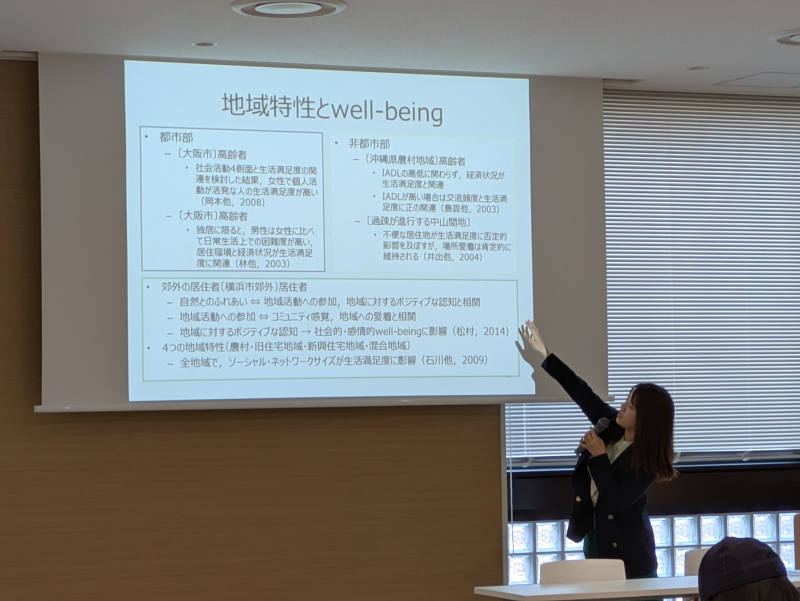

住環境×心理学でウェルビーイングを考える――。生活環境学科で公開講演会が行われました。

生活環境学科において5月1日、「住環境Well-being-心理学における定義と測定についてー」と題し、生活環境2号館で、公開講演会が実施されました。本学心理社会福祉学部心理学科の太子のぞみ講師が登壇。心理学におけるWell-beingの定義や測定方法について解説し、住環境のWell-beingについて考えました。

13学部21学科を擁する総合大学の幅広い知の領域を生かし、「学科の枠組みを越えた“知の交流”を促進しよう」と、生活環境学科の教員らでつくる「郊外住宅地とWell-being研究会」(代表/三好庸隆・生活環境学科教授、共同代表/伊丹康二・同教授、メンバー/水野優子・同准教授、松原茂樹・大阪大学准教授、田中康裕・合同会社Ibasho Japan代表)が企画しました。

研究会メンバーをはじめ、生活環境学科の教員、学生、心理学科からも参加がありました。総合大学らしい領域を超えたテーマ設定により、いつもとは異なる有意義な”知と人脈”の交流の場となりました。

<詳細はこちらへ>

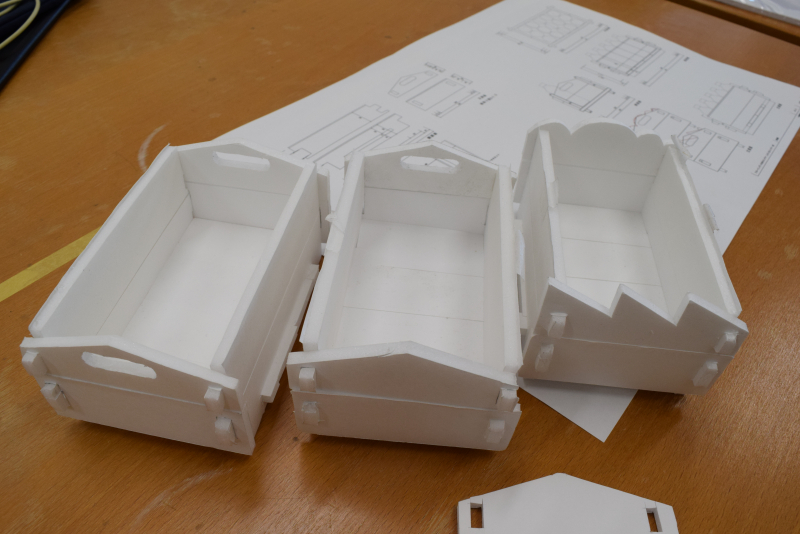

生活環境学科の多田ゼミの学生たちが、三重県熊野の製材所とコラボし、規格外のハネ材を使った商品開発に取り組んでいます。

生活環境学科の多田正治准教授とゼミ生が、三重県熊野市の製材所「株式会社nojimoku」とコラボし、製材や木材を加工する際に出る規格外の「ハネ材」を活用して商品開発するプロジェクトに取り組んでいます。

株式会社nojimokuは、無垢のヒノキを使ったフローリング材に定評があります。節があったり、色味が強いなどの理由で品質検査でハネられたのが、いわゆる「ハネ材」です。砕いてチップなどに再生されるものの、多くは廃棄されるこの「ハネ材」を有効活用する方法を学生目線で考えようと、今年1月末、当時3年生だったゼミ生9人がnojimokuの製材所を訪問しました。

学生たちはフローリング材の板を組み合わせてコンテナに再生する案を事前に考え、設計図と模型を作成。nojimokuでは、木材を自動でカットできる機械(ショップボット)に、持ち込んだ設計データを入力し、パーツを作成しました。

学生たちはフローリング材のサネ(溝や突起)を生かし、金具を使わずにパーツを連結する方法を考え、既成の木栓で留め具を作成。11~12個のパーツをだれでも簡単に組み立てられるようにしました。

コンテナは幅48センチ、奥行き26センチ、高さ20センチ。ふたはなく、持ち手の面を三角屋根や工場の屋根のようにカットすることで、いくつか並べると、町のように見えるよう工夫しました。ペットボトルやおもちゃの整理に活用でき、上に積み上げて固定することも可能。木の自然な色を生かし、ナチュラルな雰囲気のインテリアを目指しています。

活動内容は学生たちが原稿にまとめ、nojimokuのホームページに掲載されています。学生たちは5月にも熊野を訪れ、コンテナの改良に取り組む予定です。多田教授は「持ち運ぶには少々重いため、さらに小型化する予定です。一つ一つ手作りなので、大量に作ることはできませんが、無垢材の良さを感じてもらえる商品になるのでは」と話しています。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の鎌田ゼミが芦屋に賑わいを創出するイベントを開催しました。

生活環境学科・鎌田ゼミが4月6日、「桜のトンネル」で有名な芦屋市の茶屋さくら通りを一日だけ歩行者天国にして、通り沿いに屋台を出店するイベント「一日の奇跡が、未来のあしやを満開に咲かせる!プロジェクト」を地域と連携して実施しました。参加した人たちは、茶屋さくら通りに約50mにわたり敷き詰めた人工芝のうえに思い思いに座り、屋台の出し物を楽しみながら満開の桜を満喫しました。

芦屋市では、官民が連携して地域活性化につながる賑わいを創出しようと、未来のまちづくりを考える取り組みが活発です。鎌田ゼミでは、芦屋の象徴的なエリアである茶屋さくら通りに、持続可能な賑わいを創出する場を生み出すため、イベントを活用した社会実験を企画。子どもを中心に、地域の人たちが参加して、未来の街をポジティブにイメージするイベントを考えました。

イベントは官民でつくる「あしやエリアプラットフォーム」と連携して運営。事前にワークショップを開催して、親子約30組とともに「キッズドリーム屋台」のデザインや催しを考えました。

ワークショップで出た案をもとに、地元の工務店の協力で完成した7台の屋台が出展し、ゲームなどの催しを行いました。うち1台では鎌田ゼミの学生たちが未来の芦屋を考えてカードに記入する「まちの未来!コトバの花びらプロジェクト」を開催。来場者と30年後の芦屋市を考え、カードを桜の木やロープに飾りつけました。

鎌田ゼミでは、イベントに参加した人たちの行動調査を分析し、今後の芦屋のビジョン策定に役立てる予定です。

<詳細はこちらへ>

インテリアコーディネーター資格試験に、 生活環境学科の学生15人が合格しました。

生活環境学科の学生15人が、2024年度のインテリアコーディネーター資格試験に合格しました。

インテリアコーディネーター資格試験は、インテリア産業協会が実施する、快適な住まい空間のための専門知識を幅広く問われる試験で、一次試験(学科科目)と二次試験(論文・プレゼンテーション科目)があります。今回の合格者は1,767人で合格率は24.9%という狭き門でした。

合格者は次の通りです。(2025年3月の所属学年)

生活デザインコース 2年 多田陽茉里さん、寺井万葉さん

3年 菅花菜子さん

環境デザインコース 3年 藤本明日海さん、水野葵さん、森久陽和さん

4年 更家ひとみさん

建築デザインコース 2年 木村弥嵯さん、吉田愛唯さん

3年 安藝ひなたさん、大田成美さん、牧村美矢子さん、山﨑優衣さん、米谷萌花さん

まちづくりコース 4年 植原玲香さん

安藝さんは資格取得のきっかけについて、「今まで授業で学んできたことを自分のものにしたかった。また、資格を取得することによって就職活動を有利に進めることができるのではと思ったからです」と話しました。

また合格者の15人は、本学のインテリアコーディネーター試験対策講座を受講しており、大田さんは「独学での勉強だと何からすれば良いのかわからなかったり、計画的に勉強できなかったりすると思いますが、IC講座は毎回小テスト等があるのでそれに向けて着実に勉強をしていくことでしっかりと知識が定着していきました」と話しました。

山﨑さんは資格取得を目指す後輩たちに向けて、「資格取得には、時間がかかり大変なことだと思いますが、持っておくと必ずどこかで役に立つと思います。また、まだ時間がある学生のうちに勉強をして、取っておくことをオススメします!」とエールを送りました。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の三宅正弘教授が、船上で八幡市の小中学生に地元の魅力を解説、子どもたちが地域の物語づくりにチャレンジ。

京都府八幡市で4月13日、市内の小中学生を対象にした大阪・関西万博開催記念「八幡市クルーズ~やわたの物語を巡る~」が開催されました。船上では、生活環境学科の三宅正弘教授が市の魅力を解説。参加した児童生徒と保護者計90人が、琵琶湖からの宇治川、京都からの桂川、三重からの木津川が出合い、淀川となる三川合流の風景や、背割堤に植えられた250本の桜を楽しみました。背割堤は、毎年20万人が集まる花見の名所です。

三宅ゼミの学生たちも、子どもたちと一緒に、川に誕生した無人島の名前を一緒に考えたり、背割堤をテーマにした神話や昔話のような物語づくりに取り組んだりしました。子どもたちは、想像力をふくらませ、島の名前や、背割堤の物語を発表しました。

小学4年の男子児童は、「クルーズで巡ったコースを、今度は歩いて回りたい」と話し、地元への関心を深めました。参加した三宅ゼミ4年の井上遥さんは、「自分の言葉で伝える大切さを学べました」と述べ、同4年の岩田梨里さんは「神話が生まれる場所の面白さを感じました」と振り返りました。

<詳細はこちらへ>

生活環境学科の三宅ゼミが西宮市100周年記念イベントでオリジナルカレンダーづくりのブースを出展しました。

西宮浜総合公園で西宮市100周年記念事業「たのしや、にしのみや」フェスティバルが6日、開催され、生活環境学科の三宅ゼミ(三宅正弘教授)の学生が、レクリエーション広場でオリジナルカレンダーづくりのブースを出展、70人以上が参加しました。

参加者がカレンダーを自由にデコレーションできるワークショップで、ゼミの学生11人がエントリーから設営まですべて自分たちで企画しました。学生はブースに西宮市のキャラクター「みやたん」や色とりどりのペン、手作りのオリジナルスタンプなどを用意。参加した子どもたちはひとりずつ学生とペアになってカレンダーづくりに取り組み、スタンプやイラストを使って自由にデコレーションしました。

ゼミの学生たちは、日ごろから暮らしにまつわる生活デザインを学んでおり、デザインを地域貢献に活かす方法を探っています。参加者は完成した作品を手に学生たちと記念撮影し、大切そうに抱えてお土産に持ち帰りました。参加した小学3年生は「かわいいスタンプがたくさんあったので、いろいろなアイデアが浮かびました」と話していました。

<詳細はこちらへ>

大阪・関西万博を前に、生活環境学科の小林綾佳さん(2025年3月卒)が水都・大阪を巡る新しいクルーズ船の命名者に。

4月13日に開幕する大阪・関西万博に向け、水都・大阪を巡る新しいクルーズ船の命名者に、武庫川女子大学生活環境学科三宅ゼミ(三宅正弘教授)の小林綾佳さん(2025年3月卒)が選ばれ、「セレーネ」と命名しました。船は大阪で観光遊覧船を運航する一本松海運(本社・大阪市北区)が新造船を計画し、エンジンはトヨタ自動車が開発したハイブリッドを観光船として初めて搭載したもので、今春からお目見えします。

小林さんは三宅教授のゼミで3年生の時から、三宅教授が手がける自分たちが暮らす身近な街を船から見てみようという取り組みで、豊中市の神崎川クルーズや浪速区の木津川・道頓堀川クルーズのプロジェクトに参加し、卒業研究では子どものころから慣れ親しんだ淀川のクルーズの魅力を伝える研究に取り組みました。昨年10月には大阪市浪速区の100周年(2025年)プレ事業として開催された道頓堀川・木津川クルーズに参加し、「歴史だけでなく、カフェやホテルと新しい景観が生まれていることを実感しました」と話していました。

水都・大阪を巡る様々なクルーズ船の観察をする中で、新造船を計画した「一本松海運」から命名の依頼があり、「セレーネ」に決定しました。「セレーネ」はギリシャ神話の「月の女神」で、小林さんは「船体の色味から着想しました。関西・大阪万博が成功しますように。また、この船が安全に末永く人ともにあることができますように、という願いを込めました」と話しています。

小林さんと三宅教授は3月27日、一本松海運の一本松榮社長とともに「セレーネ」の試乗を行いました。

<詳細はこちらへ>

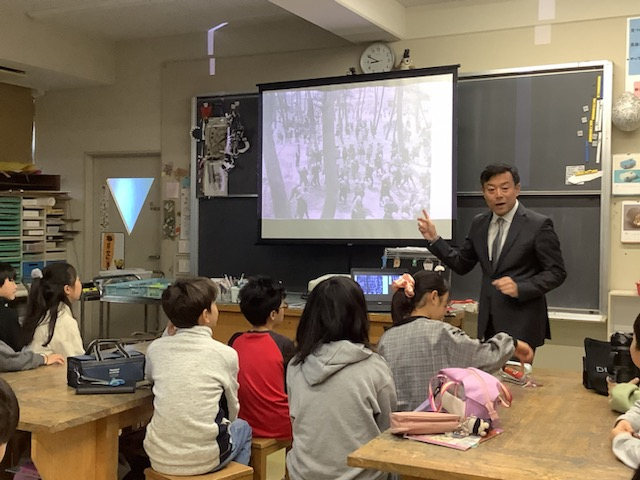

小学校区ごとの特性を生かした授業に取り組む生活環境学科の三宅正弘教授が芦屋市立精道小学校で、松をテーマにした授業を行いました。

生活環境学部の三宅正弘教授が芦屋市立精道小学校の図画工作の教諭から「地域に根差した創作活動に役立つ授業を行ってほしい」という依頼を受け、2024年度後期、主に「松」をテーマに授業を行いました。三宅教授は、地域の歴史や資源、ならではの魅力を生かし、小学校区ごとに出前授業を展開しています。精道小学校のある校区は松並木があり、古くから画家や作家たちの作品に描かれてきました。同小学校の中庭にはかつての松林の松も残っています。

「松」をテーマにした授業では、5年生の3クラスを対象に、1時間の講義と、1時間の制作活動を行いました。講義では「近くの松林では、戦後、国際的に知られる前衛芸術の『具体』の屋外展覧会が行われた」など、校区とアートの関係について話題を展開。制作では、松林でのアートイベントについて提案を行いました。ある児童は「松林の松が踊っているように見えた」として、松に衣装を着せ、舞踏会をテーマにしたイベントを提案。「松」から想像を膨らませ、ユニークな提案が次々と発表されました。

2025年6月に実際に松林で展示を行う予定。三宅教授は「それぞれの校区で地元ならではの授業が広がっていくことで、校区の個性が際立ち、より魅力的になることを子どもたちと一緒に考えていきたい。次からは、子どもたち自身が題材を探す授業に取り組みたい」と話しています。

三宅教授は19年前に徳島大学から本学に赴任した際、当時、地元でも忘れられた存在になっていた鳴尾イチゴの復活に取り組み、これを教材とした小学校での出前授業に取り組んだのをはじめ、地元の小学校の校区内の地域資源に着目し、それらを使った授業を各地で手掛けてきました。芦屋市では同市立山手小学校で、かつて石の産地として大阪城の石垣や山手の住宅地に無数の石垣の石を産出していた地域の歴史を伝えると同時に、その石を使ったまちづくりを考える授業や、地元の石を使った石ころアートの授業を行っています。

<詳細はこちらへ>

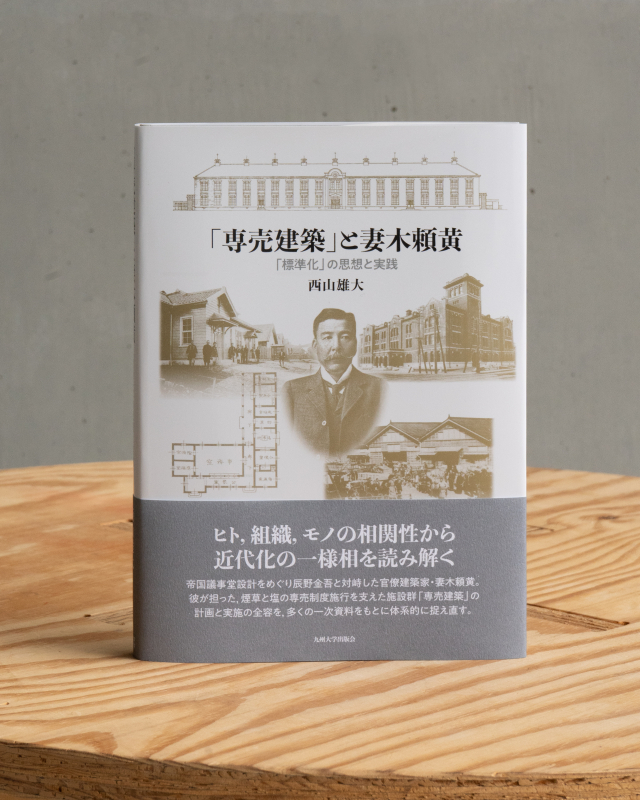

西山雄大講師の著書『「専売建築」と妻木頼黄—「標準化」の思想と実践』が出版されました。

西山雄大講師の著書『「専売建築」と妻木頼黄—「標準化」の思想と実践』が出版されました。

(概要)

明治建築界の三大巨匠の一人に挙げられる妻木頼黄(つまき・よりなか)は、神奈川県立歴史博物館(旧・横浜正金銀行本店本館)や横浜赤レンガ倉庫(旧・横浜税関新港埠頭倉庫1号館)、半田赤レンガ建物(旧・丸三麦酒工場)など現在も各地域のランドマークとして親しまれている建物を設計した、大蔵省の官僚建築家です。東京駅丸ノ内本屋や日本銀行本店本館の設計者として知られる、当時の建築界の中心人物・辰野金吾(たつの・きんご)に相対した存在だった、と言えばわかりやすいかもしれません。

本書では、妻木の数ある事績の中でも従来は体系的な研究の対象となっていなかった、煙草と塩の専売制度導入期の一連の建築事業に光を当てました。近代において可能になり、また必要ともされた建築の量産(および質的な平準化)という課題に、妻木や彼が率いた大蔵省営繕組織がいかに取り組んだかを探究したものです。どうしても巨大で豪壮な建築に目が行きがちですが、建築の評価軸はそれだけではないはずです。近代における社会の産業化という大きな潮流の中で建築という存在を問い直したいとの思いで取り組んでいる研究活動の、言わば一里塚が本書になります。

関連史資料(図面・仕様書・写真・政策検討記録など)と各地の現存建築物を相互に照合して読み解く、建築史研究の醍醐味を感じて頂けるよう、できるだけ多くの図版を収録しました。本書を通して、これからの建築のあり方を考えるための手がかりを史資料に基づいて探究する、建築史という学問分野の魅力が少しでも伝わればと思います。

西山先生からのコメント

「4月に本学に着任する直前に刊行した書籍です。本文中では、兵庫県内を始め瀬戸内海沿岸地域に点在する明治期の現存建築物や遺構を多く取り上げています。今後、本学を拠点にさらに調査を続け、研究を展開させていきたいと考えています。研究者や専門家だけではなく、近現代の建築や近代史に関心を寄せる多くの方に手に取って頂けたら嬉しいです」。

2月28日に発売された「商店建築3月号」(商店建築社)に、生活環境学科・多田正治准教授のリノベーション作品が掲載されました。

2月28日に発売された「商店建築3月号」(商店建築社)に、生活環境学科・多田正治准教授のリノベーション作品が掲載されました。

多田准教授が設計した京都のリノベーション作品「河道屋倖松庵」が特集「寿司店&和食店」で紹介されています。

<詳細はこちらへ>

『ローカルを学ぶ・暮らす・旅する』がテーマのウェブマガジン「コロカル」(マガジンハウス社)の人気コンテンツ「リノベのススメ」に、生活環境学科・多田准教授の連載10回目の記事が掲載されています。

『ローカルを学ぶ・暮らす・旅する』がテーマのウェブマガジン「コロカル」(マガジンハウス社)の人気コンテンツ「リノベのススメ」に、生活環境学科・多田准教授の連載10回目の記事が掲載されています。多田准教授は「リノベのススメ」に毎月1回、寄稿しています。

今回は「キーワードは「火袋」と「通り土間」。築120年の京町家の建築様式がよみがえる住宅リノベーション」と題して、多田准教授が設計した「丸太町の町家」について詳しく紹介しています。

<詳細はこちらへ>