ミュージアムのご紹介

INTRODUCTION

ご挨拶

武庫川女子大学附属総合ミュージアムは、附置研究所として、収集・生成された有形の学術標本を整理、保存、公開・展示し、その情報を提供するとともに、これらの学術標本を対象に組織的に独自の研究・教育を行い、学術研究と高等教育に貢献することを目的としています。同時に、「社会に開かれた大学」の窓口として展示や講演会等を通じ、学内のみならず、人々の多様な学習ニーズにこたえることができる施設でもあります。

学術標本は、自然史関係の標本や古文書・古美術作品等に限定されるものではなく、学術研究により収集・生成された「学術研究と高等教育に資する資源」です。したがって、本学が開設する各領域の研究・教育分野において、学術標本となり得る資料は極めて多岐にわたり、その種類・形状・規模も多様になります。

さらに当総合ミュージアムは、学院史資料とともに、全学部・学科における歴史、教育・研究の成果、運営の記録、その他各種成果物を資料として把握することが要請されています。このことは、学院100周年に向けての大きな課題であり、抱負でもあります。

また開館を機に、当総合ミュージアムは学芸員養成課程を主管としており、受講者は、学術的成果を学内外につなぐことや地域の文化財を過去から未来へつなぐための様々な現場を体験できる機関となっています。

なお、開館と軌を一にして、学院所蔵の「武庫川女子大学近代衣生活資料」(9092点)が国の登録有形民俗文化財となり、生活文化研究のセンターとしての役割を期待されています。また情操教育に資するために収集されてきた美術工芸資料の調査・活用によって、芸術鑑賞の場ともなります。以上のように多様な資源と仕組みを活かすことによって、当ミュージアムが芸術と文化に浸ることができ、愛着の持てる場(トポス)となるよう、努力してまいります。

大学内外の皆様には、今後とも、ご教示・ご支援のほど、お願い申し上げます。

附属総合ミュージアム館長 横川 公子

(令和7年8月現在)

沿革

1988年 学院長日下晃の指示により民具の収集が始まりました。(※1)

1989年 学院50周年記念事業の一環として甲子園会館に資料館がオープンしました。(※2)

1994年5月、武庫川学院創立55周年記念事業の一つとして、武庫川女子大学資料館・ギャラリーが創設されました。その後、附属総合ミュージアム設置準備室を経て、2020年2月に武庫川女子大学附属総合ミュージアム(Mukogawa Women’s University Museum)が開設されました。

附属総合ミュージアムは、史資料を通して武庫川学院の歴史及び大学における研究と教育の成果を発掘し活用しています。また学外や地域と積極的に連携して、大学内外の知的資源の発掘と教育・研究に貢献しています。

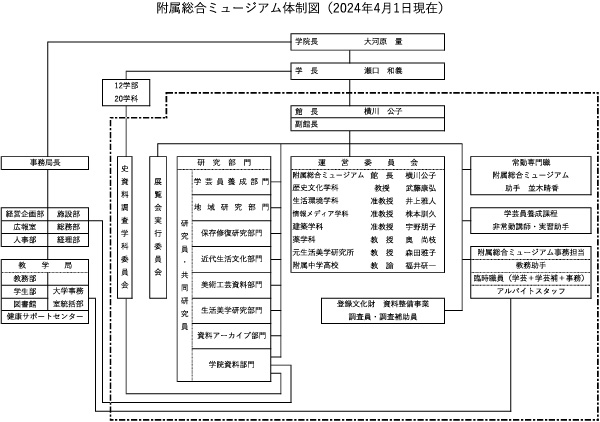

武庫川学院の歴史を探求する「学院資料部門」に加え、大学の研究と教育の成果の一つとして、主に近現代の生活文化と美術工芸などの調査・活用を進める「調査研究部門」、学内と地域や他機関との研究教育交流を促進する「地域社会連携研究部門」、資料の受入・保存・修復に対応する「保存修復研究部門」の3つの研究部門によって、調査研究活動を推進しています。また「教育部門」として、学芸員課程の運営及び資料修復講座の開講を目指しています。卒業研究をはじめ、大学内外の研究者による資料の活用を支援しています。(※1 ※2 2021年10月に追記しました)

| 昭和63(1988)年 | 学院長日下晃の指示により民具の収集が始まる。 |

|---|---|

| 平成元(1989)年 | 学院50周年記念事業の一環として甲子園会館に資料館がオープン。 ・初代資料館運営委員長 地主 喬(1989年4月~1999年3月) |

| 平成6(1994)年4月 | 武庫川学院創立55周年記念事業として、旧公江記念館3階に武庫川女子大学資料館・ギャラリーを開設。昭和60年代以降、収集してきた資料を活用して展覧会の開催が始まる。 |

| 平成11(1999)年4月 | ・第2代資料館運営委員長 森川 惠昭(1999年4月~2003年3月) |

| 平成15(2003)年4月 | ・第3代資料館運営委員長 中村 裕一(2003年4月~2011年3月) |

| 平成19(2007)年3月 | 「武庫川女子大学資料館紀要1号」を発行。 |

| 平成23(2011)年4月 | ・第4代資料館運営委員長 横川 公子(2011年4月~2014年3月) |

| 平成25(2014)年4月 | 資料館と学院資料室が統合され、武庫川女子大学総合ミュージアム設置準備室を設置。 ・総合ミュージアム設置準備室長 横川 公子(2014年4月~2020年2月) |

| 平成29(2018)年1月 | 武庫川女子大学総合ミュージアム設置準備室の事務室とギャラリーが学術研究交流館4・5階に、収蔵品が芸術館に移動。 |

| 令和2(2020)年2月25日 | 武庫川女子大学附属総合ミュージアム開館。 ・附属総合ミュージアム館長 横川 公子(2020年2月~) |

| 令和2(2020)年3月16日 | 衣生活関係の所蔵品9,092点が、「武庫川女子大学近代衣生活資料」として国の登録有形民俗文化財に登録。 |

| 令和2(2020)年4月1日 | 附属総合ミュージアムが附置研究所となる。 |

| 令和6(2024)年4月1日 | 生活美学研究所と統合 |

| 令和6(2024)年7月1日 | 登録博物館に登録 |

ミュージアムの基本理念・目的は、「武庫川女子大学附属総合ミュージアム規程」第2条に定めるとおりである。

(以下、「武庫川女子大学附属総合ミュージアム規程」より抜粋)

(基本理念・目的)

第2条 ミュージアムの基本理念・目的は、次のとおりとする。

ミュージアムは、史資料の活用を通して、近現代を中心とする生活文化と美術工芸に関する調査研究及び武庫川学院が女子教育に果たした歴史に関する調査研究を推進し公開するとともに、大学内外の知的資源の発掘、活用及び教育に寄与する。

登録博物館に登録

2024年7月11日、当館は博物館法による登録博物館(総合博物館)になりました。2023年に博物館法が改正され、設置者の条件が拡大されたことにより学校法人も登録を受けられるようになったことから、約1年かけて申請をおこなってきました。大学附属の博物館登録は全国的にも極めて早いケースで、兵庫県内では初となります。

登録博物館として認められるには、博物館資料の収集や保管、調査研究などの体制、学芸員やそのほかの職員の配置、施設・設備等が基準に適合し、年間150日以上開館することが要件になるとともに、設置者として運営に必要な基盤や社会的信用を有することが必要です。附属総合ミュージアムは申請後、文化庁や県教育委員会の審査をクリアし、早いスピードで博物館登録が実現しました。

今後は登録博物館として多様な事業を実施していくことが求められます。また、登録に際し、県教育委員会から、展示機能や収蔵施設、勤務体制等について助言を受けており、さらなる進化が求められています。